Voici ma quatrème contribution à Entreprise Romande. Je me rends compte qu’il y ait souvent question d’échec et d’innovation. Ce nouvel article maintient la tradition. Et comme il s’agissait d’un numéro spécial sur l’échec, je me permets de vous fournir l’éditorial de la rédactrice en chef.

Voici donc l’Editorial d’Entreprise romande – 5 juillet 2013 Par Véronique Kämpfen, rédactrice en chef:

La tolérance à l’échec favorise la croissance

Nous ne sommes pas tous égaux vis-à-vis de l’échec. Un constat confirmé par une étude fouillée de Barclays parue fin 2012. Tout d’abord, les Européens ont plus de mal à voir l’échec de manière positive (69%) que les Américains (71%), les Asiatiques (80%) et les Moyens-Orientaux (91%). Ensuite, les entrepreneurs ont une attitude moins négative face à l’échec que le reste de la population. Ils sont nombreux à penser que les échecs ont forgé leur caractère, que cette épreuve leur a appris beaucoup et qu’ils ont su rebondir rapidement. Les entrepreneurs sont en outre largement plus optimistes que le reste de leurs concitoyens. Ce phénomène est décrit dans la littérature médicale: il semblerait qu’un nombre élevé d’entrepreneurs à succès seraient caractérisés par une forme génétique de biais psychiatrique, qui les prédisposerait à être créatifs, enthousiastes et peu craintifs vis-à-vis de la prise de risques. John Gartner, le psychiatre à l’origine de cette étude, souligne les traits de ces caractères particuliers: « Avoir ce genre de confiance en soi peut entraîner un aveuglement face aux risques, parce que ces personnalités ne pensent pas pouvoir échouer. (…) Si elles échouent néanmoins, elles ne resteront pas longtemps abattues et seront rapidement énergisées par une idée complètement nouvelle ».

De manière plus générale, l’étude Barclays montre que la tolérance à l’échec est essentielle à la croissance. Le processus de «destruction créative», qui veut que des idées, des modèles technologiques et d’affaires obsolètes laissent la place à de nouvelles impulsions, est essentiel pour le progrès économique et la création d’emplois. Pour que ce processus soit efficace, il faut des entrepreneurs ayant envie de prendre des risques, ainsi qu’un environnement qui accompagne leurs efforts. Jusqu’à présent, la Suisse semble tirer son épingle du jeu, comme l’attestent sa bonne santé économique et son excellent classement en termes d’innovation et de compétitivité. Les Suisses n’étant pas les champions de la tolérance vis-à-vis de l’échec, il faut qu’ils soient soutenus par des conditions-cadre adaptées et entourés au mieux pour que celles et ceux qui ont la fibre entrepreneuriale puissent se lancer… sans trop prendre de risques! Ces thèmes sont traités de manière très détaillée dans Le Magazine d’Entreprise romande, encarté dans ce journal. Le tabou de l’échec et de la faillite y est analysé sous toutes ses formes et mis en perspective grâce à des conseils pratiques et à des témoignages d’entrepreneurs. Bonne lecture et… bel été!

et voici ma contribution:

La culture suisse tolère-t-elle l’échec?

« La société nous donne tellement de baffes à travers l’éducation qu’on a peur d’être créatif, car on montre ses faiblesses. En exprimant ses rêves, on fait un strip-tease intellectuel, on craint que les autres les considèrent comme mauvais, pas bien, pas bons et pas justes. » C’est ce qu’affirme d’Elmar Mock, inventeur de la Swatch et fondateur de Créaholic. Le système scolaire suisse n’est en effet pas connu pour sa créativité. Le célèbre « faut se gaffer » romand pourrait faire sourire ; quant à nos enseignants, ils semblent accorder plus d’importance à la rigueur qu’à la créativité de nos chères têtes blondes. Le droit à l’erreur est inconsciemment refoulé. Si l’on accepte l’idée qu’innover c’est avant tout créer dans des situations d’incertitude, l’affirmation a de quoi inquiéter. Pourtant la Suisse est championne du monde de l’innovation dans la quasi-totalité des rapports mondiaux. Contradiction ?

L’innovation est une chose subtile. L’innovation ne se réduit pas à l’invention et l’innovation n’est pas seulement technologique ; elle est le résultat qu’un processus, au bout duquel sont créés des produits, des services ou des procédés nouveaux qui font la démonstration qu’ils répondent à des besoins (marchands ou non marchands). Le processus conduisant à l’innovation est long, imprévisible et peu contrôlable ; l’innovation ne se planifie donc pas et il faut accepter l’échec.

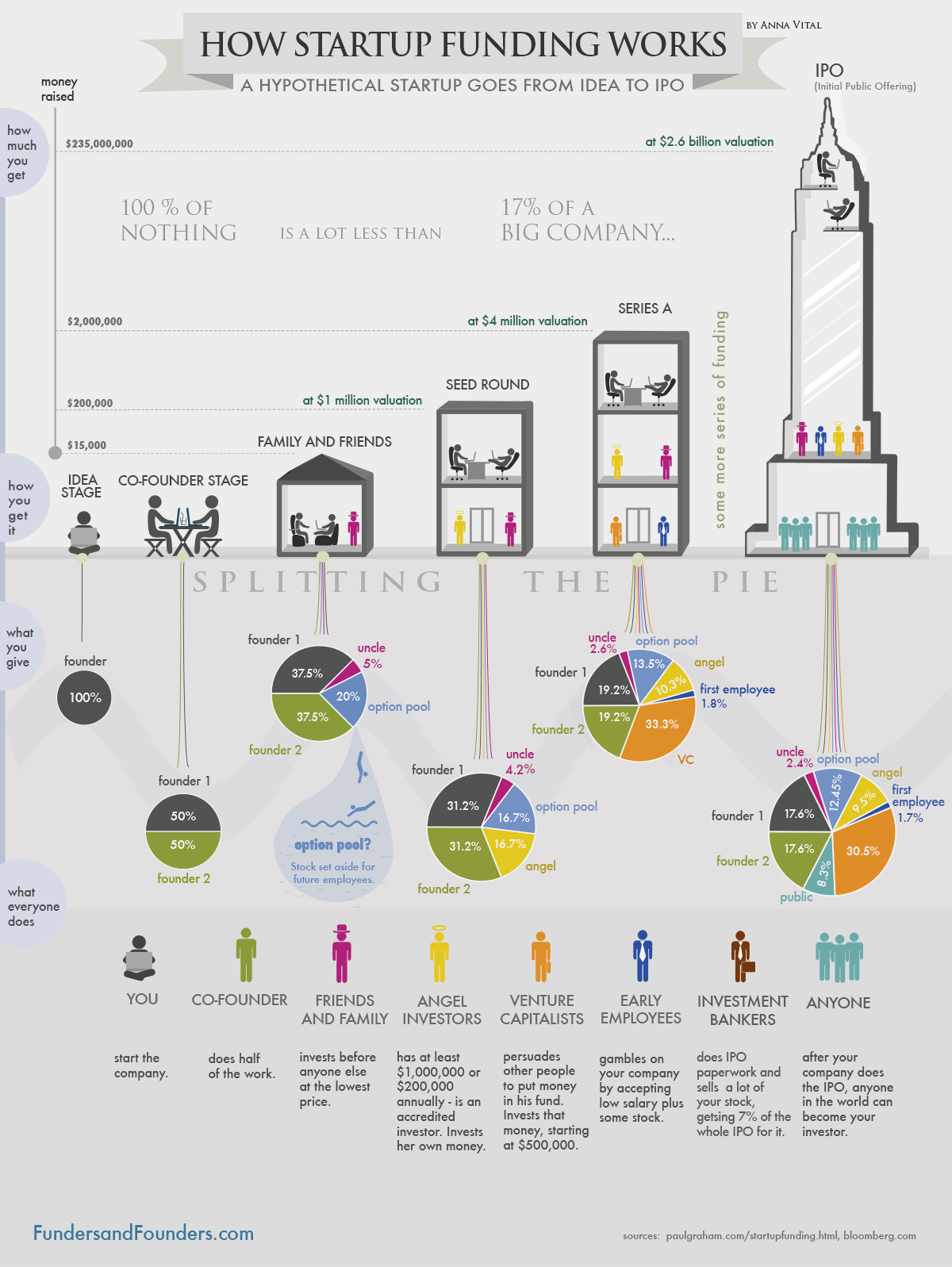

Clayton Christensen, professeur à la Harvard Business School, a bâti une théorie autour de l’innovation de rupture, celle qui permet l’émergence de nouveaux produits révolutionnaires comme l’Internet, le téléphone portable mais aussi les compagnies aériennes à bas coût, celle qui permet aussi à de nouveaux acteurs d’émerger et de remplacer leurs concurrents vieillissants. Selon Christensen, l’innovation de rupture ne peut se produire au sein des institutions établies. Les meilleures entreprises sont à l’écoute de clients qui ne souhaitent que l’amélioration des produits existants et ne souhaitent que rarement de nouveaux produits. Les Etats Unis ont vu plus de 80 nouvelles entreprises majeures émerger depuis 1970 ; la France, seulement 4. Et la Suisse?

La Suisse est championne du monde de l’innovation tout d’abord parce que les conditions cadre sont excellentes. Tout est fait pour que les entreprises réussissent, en minimisant barrières et contraintes. Ensuite, parce qu’il existe une culture du travail bien fait. L’apprentissage contribue dès les premières années de formation à maintenir cette tradition et les entreprises suisses sont connues pour être à l’écoute de leurs clients pour faire évoluer les produits existants dans la bonne direction. Mais de quelle innovation parle-t-on ? Celle qui donne naissance à des ruptures technologiques? Non, plutôt un autre type d’innovation, l’innovation incrémentale, faite de « graduelles, continuelles améliorations de techniques ou de produits existants ; l’innovation incrémentale ne change généralement pas fondamentalement la dynamique d’une industrie, ni ne requiert un changement de comportement » d’après wikipedia. La Suisse est championne de l’innovation incrémentale, à travers un tissu dense de PMEs performantes. L’échec est donc relativement peu absent, quand l’attention à tous les détails est permanente. Mais cela est-il suffisant ?

Non seulement le système scolaire suisse n’est pas connu pour sa créativité, mais de plus les spin-off académiques ne créent que peu d’emplois. Si l’on accepte le corolaire que l’innovation est source de croissance et de nouveaux emplois, nous ne sommes peut-être pas aussi innovants qu’il serait souhaitable. Nous sommes évidemment performants pour l’innovation incrémentale, mais certainement pas aussi bons dès qu’il s’agit de rupture. A part un exemple qui me vient naturellement en tête, la Swatch. Mais Nicholas Hayek n’était pas le produit de la culture suisse ! On pourrait ajouter Nespresso, mais Eric Favre inventeur du produit aura souffert des réticences initiales chez Nestlé au point de dire : « L’économie suisse manque de vrais entrepreneurs ! » La difficulté à intégrer le risque, la nouveauté radicale peut rendre myope face aux changements en cours et engendrer d’autres échecs, comme le témoigne le grounding de Swissair, qui a été vécue comme un traumatisme national. Les Etats-Unis ont perdu TWA et Panam, mais ils ont su inventer le concept de low cost avec Southwest ou JetBlue, qui les a allègrement remplacés. L’Europe, avec easyJet et d’autres compagnies, n’a fait que suivre le modèle américain.

Les start-up suisses ne meurent jamais. Elles ont un taux de survie de 90% après 5 ans. Alors qu’outre-Atlantique et même en Suisse pour les entreprises traditionnelles, le taux est inférieur à 50%… Cela peut vouloir dire, en citant Xavier Comtesse, que « les start-up sont protégées par le système académique ou le financement fédéral. » Parce qu’échouer serait un stigmate inacceptable ? Ou parce que prendre des risques, cause inévitable d’un taux d’échecs plus important, serait trop dangereux ? Sans être aussi pessimiste, j’ajouterai que nos start-up restent souvent d’excellents bureaux d’ingénieurs, au savoir-faire reconnu, mais la composante service finissant par l’emporter sur les produits, la société survit sans importante création d ‘emplois et sans forte croissance. J’ai souvent demandé à des entrepreneurs qui avaient échoué de partager leur expérience. En vain ! Nos experts et mentors ne poussent pas nos jeunes entrepreneurs dans cette direction; je l’ai si souvent entendu, que j’ai presque fini par m’habituer. Nos business angels ont une grande méfiance d’investisseurs à risque plus agressifs dont ils redoutent l’approche plus binaire du « ça passe ou ça casse. »

Daniel Borel, entrepreneur emblématique : «Dans notre secteur, si on n’innove pas constamment, si on n’a pas le courage de prendre des risques, on disparaît. Raison pour laquelle je préférerais me lancer dans sept projets quitte à en rater trois, que de ne rien louper, par chance, en ayant misé sur un seul projet. » […] « On n’apprend que de ses échecs, rarement de ses succès. Le succès peut être votre pire ennemi: il vous fait croire que vous êtes fort, très fort, que vous pourriez même marcher sur les eaux. Et c’est à ce moment-là que vous vous noyez. »

La culture suisse n’est certainement pas très tolérante avec l’échec. Elle favorise un type d’innovation (incrémentale) qui peut expliquer les forces du pays. Son tissu de PMEs performantes est sans doute le résultat de cette culture prudente, exigeante. Il y a raison d’en être fier. Mais j’aime la citation de l’ancienne star du Hockey, Wayne Gretzky : « Je patine à l’endroit où le palet va être, et non là où il a été. » Toute la question est de savoir si la Suisse sera demain à la bonne place pour récupérer le palet…