Un bref passage au journal du soir de la Radio Suisse Romande, Forum, m’a donné l’occasion de revenir sur un sujet qui m’est cher, la Silicon Valley. Vous pouvez écouter cet extrait de 5 minutes eviron ici.

Leo Apotheker, ancien patron de HP et de SAP a publié une chronique intitulée, Pour une Silicon Valley européenne. Le texte est assez court, le voici en intégralité, mais j’ai mis en gras ce qui me semble important. Ensuite je reprends mon point de vue donné à la radio.

« Il est temps d’en prendre vraiment conscience. L’Europe ne peut se permettre de rester à la traîne. Il est urgent qu’elle s’unisse autour d’une volonté et d’actions communes pour concentrer les efforts et les ressources. Faute de quoi, l’Union européenne manquera le train de l’avenir. Aujourd’hui, seule une poignée d’acteurs européens figure parmi le «top 10» des géants du high-tech. Parmi eux, des SSII qui emploient un nombre important d’Européens. Le classement est donc un peu faussé, car ces SSII sont plus orientées vers le déploiement de technologies –activité à moindre valeur ajoutée– que vers la création et la commercialisation de technologies, où se trouve l’enjeu essentiel. Les exemples de Microsoft, Google ou SAP montrent, en effet, que si l’on veut devenir un leader dans le domaine du numérique, il est indispensable de créer une plate-forme utilisée par beaucoup d’autres. Cet enjeu dépasse la seule filière des TIC. Si ces dernières sont économiquement et socialement essentielles en tant que telles, c’est surtout leur capacité à s’intégrer horizontalement dans d’autres industries qui importe. Exemple, dans l’automobile où l’informatique représente aujourd’hui 70% de la valeur du véhicule…

« En outre, face à des concurrents comme les Etats-Unis et la Chine qui, rien que sur leur marché domestique, opèrent à l’échelle d’un continent, l’Europe a, elle aussi, tout intérêt à se mettre en ordre de bataille. Aborder le sujet en ordre dispersé, chaque pays, chaque région, chaque ville initiant ses propres démarches locales, aurait des effets regrettables. Au bout du compte, la démarche ne pèse pas grand-chose au niveau mondial. Une étude du cabinet AT Kearney a d’ailleurs clairement identifié les problèmes qui empêchent l’Europe d’être vraiment compétitive au niveau mondial. Contrairement aux Etats-Unis ou à la Chine, elle est éclatée en 27 marchés différents et ne bénéficie pas d’une langue commune. Les industries TIC y ont plus difficilement accès à des crédits de financement. Elles se concentrent trop sur l’accumulation de brevets, et sont insuffisamment performantes en termes d’innovation. Elles manquent d’ingénieurs, mais elles manquent encore plus cruellement de capacités commerciales et de marketing. C’est donc bien à l’échelle de notre continent que de tels déséquilibres seront dépassés et qu’est susceptible de se créer un environnement propice à la constitution de futurs leaders européens fournisseurs de plates-formes.

« Une telle politique européenne volontariste commune de l’Union européenne pourra jouer sur de multiples leviers : un environnement financier et fiscal de nature à attirer les capitaux indispensables; la concentration sur le haut de gamme des produits et services; des investissements dans la formation et les entreprises bien choisis pour faciliter l’émergence de «champions » européens; l’appui à la création d’une culture de «gagnants » en aidant le développement des start up…dans le but de créer les géants de l’industrie de demain! Il s’agit en somme de réunir, de concentrer ses forces et de faciliter les éclosions de toute nature. La recette, en son temps, a montré son efficacité à quelques encablures de San Francisco. Cela s’appelle la Silicon Valley. Le nom avait été inventé en 1971, c’était il y a déjà quarante-deux ans… Il est peut-être temps que le «Vieux » Continent se libère de ce qualificatif et se décide enfin, dans les têtes et dans les faits, à créer sa propre Silicon Valley.

Leo Apotheker, Dirigeant d’entreprise allemand, Léo Apotheker a été PDG de SAP (d’avril 2008 à février 2010) et d’Hewlett-Packard (de septembre 2010 à septembre 2011)

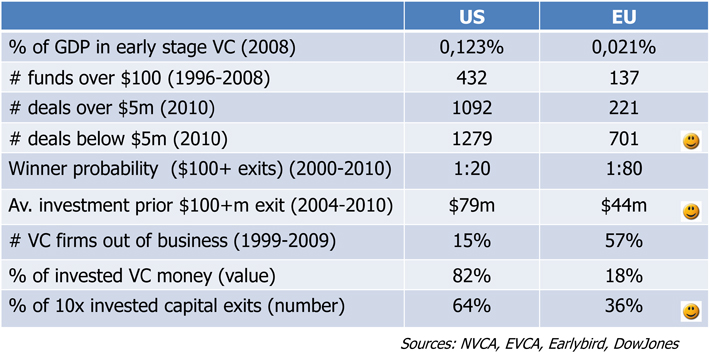

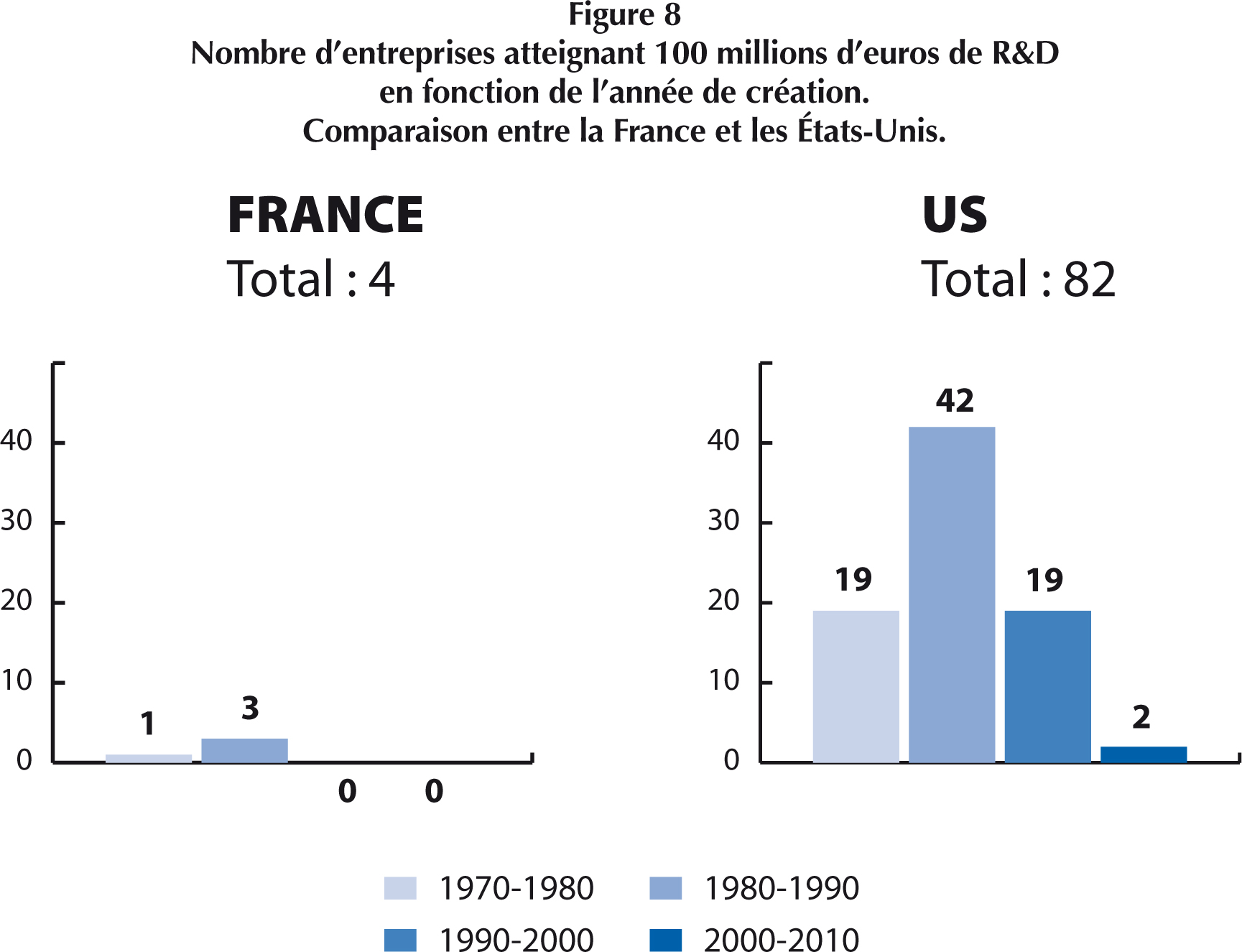

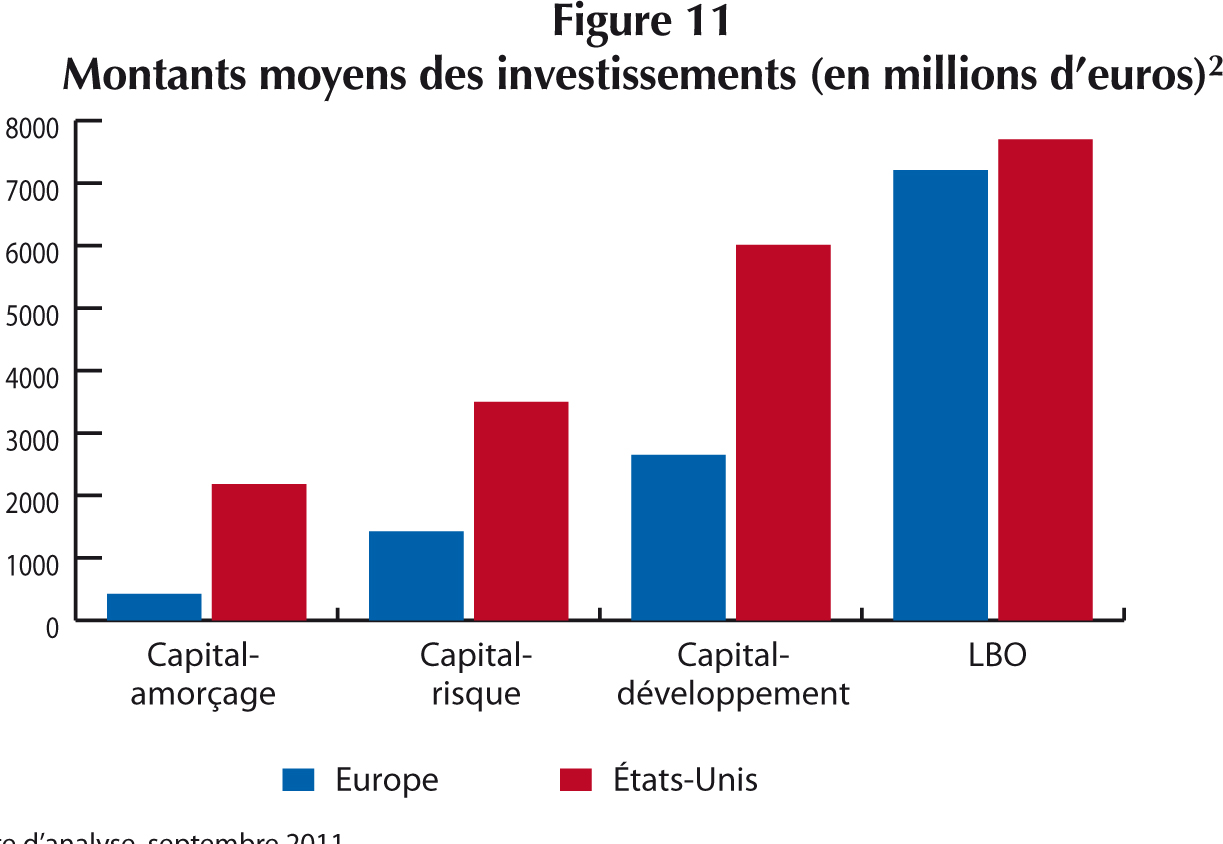

Le sujet est un vrai complément au rapport Tambourin que j’ai mentionné plusieurs fois récemment. Ma réaction est la suivante: Ce n’est pas tellement le fait de créer une Silicon Valley le problème mais de savoir pourquoi nous n’en avons pas! (Et de plus, il n’y aura jamais de nouvelle Silicon Valley.) L’Europe est clairement passée à côté des technologies de l’information (ordinateurs, téléphones portables, internet). Les USA ont créé environ une centaine de grandes entreprises depuis 1970, dans ces domaines, les européens sans doute un vingtaine seulement. L’Europe et les USA ont la même taille.

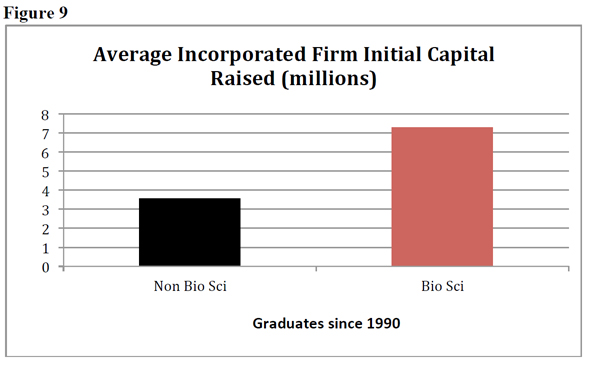

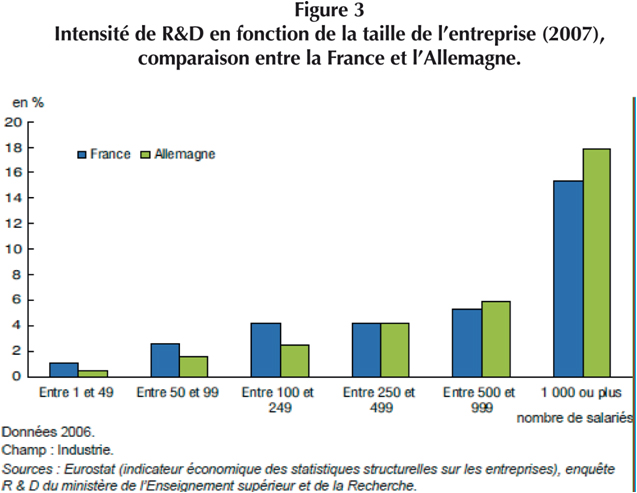

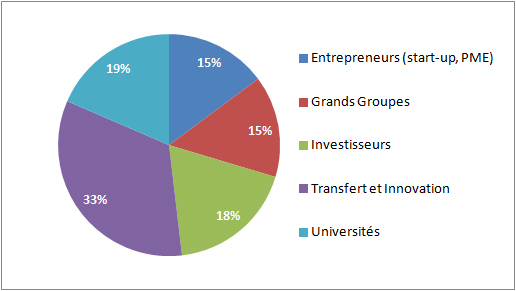

En grande partie parce que l’Europe soutient plus les entreprises établies (PMEs et grands groupes) et ce que j’appelle l’innovation incrémentale (l’amélioration des produits existants). Les américains ont su faire des révolutions technologiques et créer de nouvelles grands entreprises et des nouveaux produits (Apple, Google, Facebook, mais aussi Genentech en biotech) tout en protégeant leur industrie. Or les entreprises ne sont pas éternelles, elles vivent entre 50 et 100 ans, et comme les humains, c’est triste, mais il faut que les jeunes remplacent les vieux… Si nous ne créons pas de jeunes grandes entreprises qu’arrivera t il quand nos vieilles entreprises mourront?

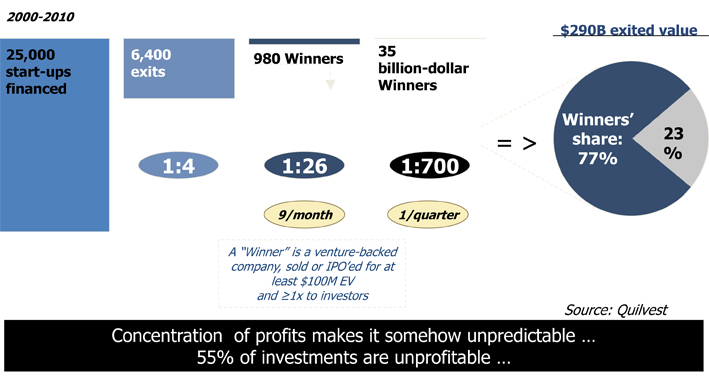

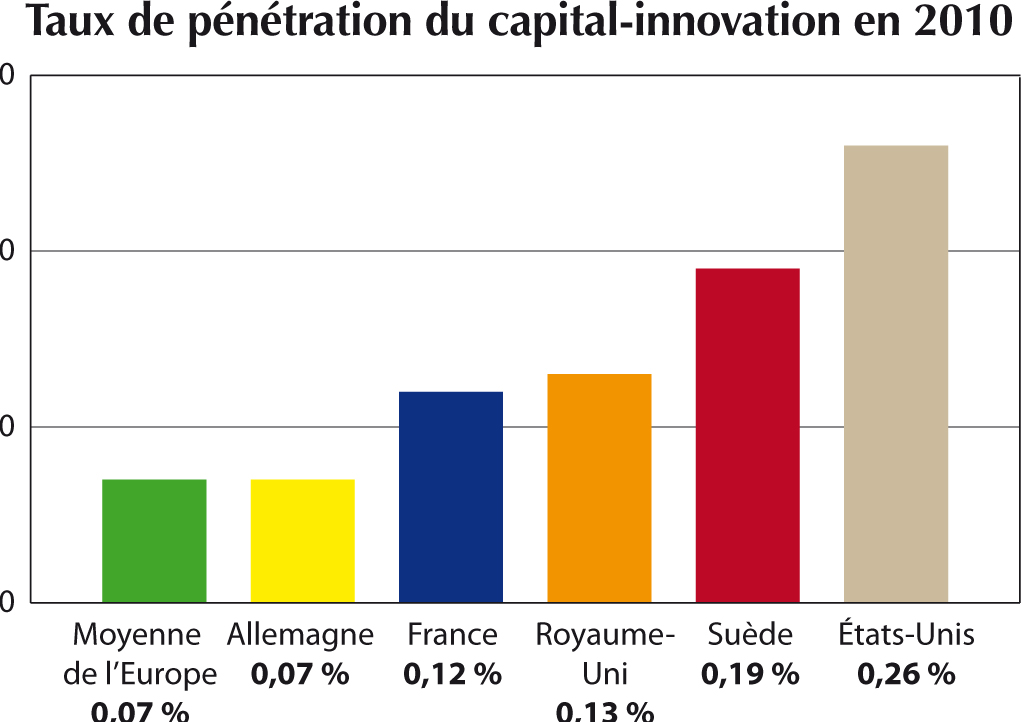

Culturellement, politiquement, économiquement, nous ne sommes pas sensibles à ce problème et comme l’Europe est en crise, avec 27 pays qui rament en effet dans des directions différentes, il n’y a pas accord sur le diagnostic. Un jeune pense rarement start-up et plus à travailler dans une grande entreprise par exemple. L’investissement dans les start-up est bien plus élevé aux USA. J’aimerais fournir la part de ces domaines dans l’économie des USA, de l’Europe et la Suisse (surtout en termes de produits, c’est ce qui compte ici, plus que des services.) Ce n’est tant un problème de coordination, qui serait tout de même idéale, on ne va pas avoir 27 MIT en Europe par exemple, qu’un problème d’accord sur le diagnostic et donc d’investir largement dans la créativité et l’avenir (que nous ne connaissons pas) et pas seulement dans ce qui va bien ou existe déjà…