Excellent numéro de FUTU&R, le magazine de Usbek & Rica dont le dossier principal s’intitule Silicon Valley, chronique d’un effondrement.Il ne fait pas bon ces derniers temps d’être un fan de la région. Si vous suivez mon blog, vous avez pu voir mes difficultés à comprendre ce qui s’y passe. Le dossier y contribue et vous découvrirez des personnages douteux comme Curtis Yarvin, Balaji Srinivasan, Palmer Lucky en plus des célèbres Peter Thiel, Marc Andreessen, David Sacks et même Larrry Ellison. Le dossier est un peu à charge mais c’était la règle du jeu puisque la magazine « imagine comment l’eldorado de la tech pourrait s’effondrer ».

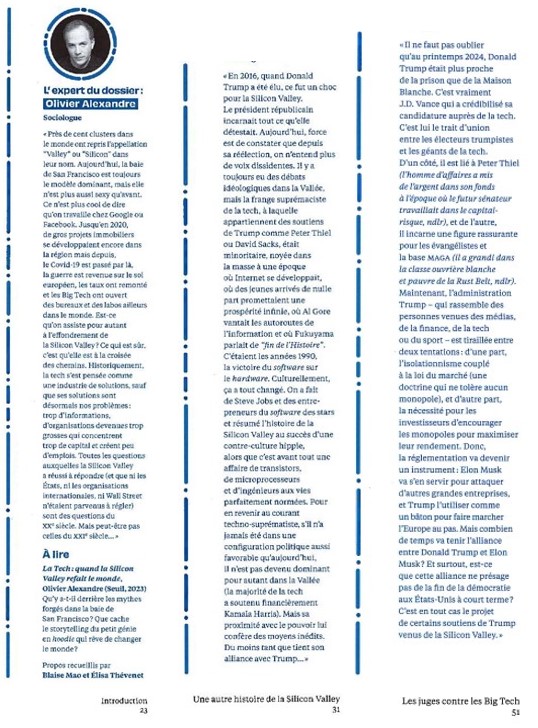

Le magazine a eu la bonne idée d’ajouter l’avis éclairé d’Olivier Alexandre, souvent mentionné sur ce blog, notamment comme auteur de La Tech. J’en ai scanné en basse définition les contributions et j’espère que le magazine me pardonnera cette entorse au droit d’auteur. Je vous encourage évidemment à acheter un exemplaire !

Je vais me contenter de commenter ce que dit Olivier Alexandre et je terminerai ce post en évoquant un sujet connexe à travers un article scentifique assez récent, The Role of Universities in Shaping the Evolution of Silicon Valley’s Ecosystem of Innovation (pdf)

« Est-ce qu’on assiste à l’effondrement de la Silicon Valley ? Ce qui est sûr c’est qu’elle est à la croisée des chemins. Historiquement la tech s’est pensée comme une industrie de solutions, sauf que ses solutions sont désormais nos problèmes. [..] Force est de constater qu’on n’entend plus de voix dissidentes. Il y a toujours eu des débats dans la Vallée, mais la frange suprémaciste de la tech, à laquelle appartiennent les soutiens de Trump comme Peter Thiel ou David Sacks était minoritaire, noyée dans la masse. […] On a fait de Steve Jobs et des entrepreneurs du software des stars et résumé l’histoire de la Silicon Valley au succès d’une contre-culture hippie alors que c’est avant tout une histoire de transistors, de microprocesseurs et d’ingénieurs aux vies parfaitement normées. »

En effet la région était une république d’ingénieurs avec des allers et retours entre concurrence forcenée dans un monde global et dérégulation et isolationnsime ponctuel permettant des monopoles. Dans les années 80, la menace était le Japon et l’industrie du semiconducteur avait fait appel à l’Etat pour sa survie (après avoir profité des flux d’argent public au plus haut de la guerre froide deans les années 60.) J’ai dit récemment ma difficulté à touver des voix dissidentes.

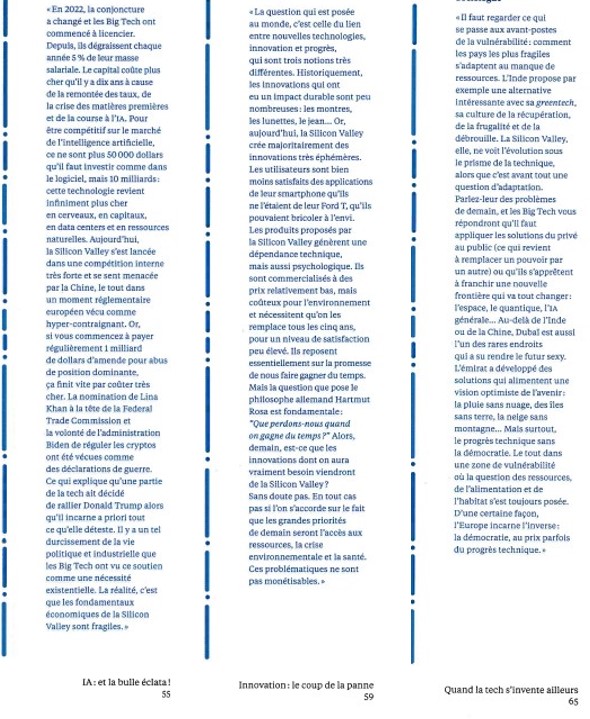

« En 2022, la conjoncture a changé et les Big tech ont commencé à licencier. Depuis ils dégraissent chaque année 5% de leur masse salariale. »

Sur ce point je suis en désaccord avec le constat. En 2009 et 2013 par exemple, Google avait réduit sa workforce de 5% aussi. J’avais entendu que Cisco se séparait chaque année de 5% de sa workforce « la moins performante ». La région était si dynamique qu’on en parlait très peu. Les conditions de travail ont toujours été « rudes et exigeantes ». Un monde d’ingénieurs sans aucun doute. Il nous a apporté les ordinateurs et les smartphones, l’internet, donc des possibilités d’agir. Il a aussi contribué à créer d’immenses biais parce que sans doute l’utilisation de la science et de la techologie ne sont jamais totalement neutres.

« La question qui est posée au monde, c’est celle du lien entre nouvelles technologies, innovation et progrès qui sont trois notions très différentes. Historiquement les innovations qui ont eu un impact durable sont peu nombreuses : les montres, les lunettes, le jean… Or, aujourd’hui, la Silicon Valley crée majoritairement des innovations très éphémères. »

Tom Kleiner allait plus loin en mentionnant l’imprimerie, la machine à vapeur, l’électricité et enfin le transistor comme innovations changeant la civilisation. C’est sans doute proche de la réalité.

Et Olivier Alexandre ajoute une belle question : « Les produits proposés reposent essentiellement sur la promesse de nous faire gagner du temps. Mais que perdons-nous quand nous gagnons du temps ? »

Et de conclure (provisoirement) : « Dubai est un l’un des rares endroits qui a su rendre le futur sexy, unevision optimiste de l’avenir : la pluie sans nuage, des iles sans terre, la neige sans montagne. Mais surtout le progès echnoque sans démocratie. Le tout dans une zone de vulnérabilité où la question des ressources, de l’alimentation et de l’habitat s’est toujorus posée. D’uen certiane manière, l’Europe incarne l’inverse: la démocratie, au pri parfois du progrès technique. »

Ce n’est pas la première fois que l’avenir de la Silicon Valley a semblé sombre. Vous pouvez retrouver par exemple les prévisions d’AnnaLee Saxenian dans un post intitulé La Silicon est-elle (re)devenue folle ? : « En 1979, j’étais étudiante à Berkeley et j’étais l’un des premiers chercheurs à étudier la Silicon Valley. J’avais terminé mon programme de Master en écrivant une thèse dans laquelle je prédisais avec assurance que la Silicon Valley allait cesser de se développer. Je soutenais que les coûts du travail et du logement étaient excessifs et que les routes étaient trop encombrées, et tandis que le siège social et la recherche des entreprises pourraient y rester, j’étais convaincue que la région avait atteint ses limites physiques et que la croissance de l’innovation et de l’emploi se produirait ailleurs durant les années 1980. Et il se trouve que je m’étais trompée. »

Aucun doute la région est à une nouvelle croisée des chemins ! Mais je n’ai pas fini, voir plus bas.

J’ai promis plus haut de parler d’un article scientifique datant de 2020. J’en traduis une partie de la conclusion :

Silicon Valley : une métaphore en quête de structure ?

La Silicon Valley est une métaphore d’une région dépourvue de structure gouvernementale viable. Elle en est au stade de New York, avant sa consolidation en une ville unifiée en 1989. À l’exception notable de l’écologie de la Baie, un inconvénient est apparu : un déséquilibre public-privé révélant des lacunes en matière de logement et de transports. Répartie sur une multitude de comtés et de villes, la Silicon Valley ne dispose pas des capacités de gouvernance suffisantes pour faire face aux conséquences négatives de son succès fulgurant.

Un déséquilibre supplémentaire dans les capacités universitaires résulte en partie d’un plan directeur vieux de plus d’un demi-siècle, segmentant strictement la sphère universitaire publique, ce qui a limité l’avancement institutionnel individuel. Ce déficit a été en partie comblé par la création de campus annexes par des universités d’autres régions du pays, comme Carnegie Mellon et la Wharton School, qui, ironiquement, traitent la région comme une zone sous-développée, du moins en termes de capacités universitaires. De plus, le financement public des universités publiques a considérablement diminué, passant de 40 % du budget de Berkeley dans les années 1980 à 14 % aujourd’hui. Cet écart est en train d’être comblé par une campagne de financement massive qui devrait permettre de lever 6 milliards de dollars et d’augmenter le nombre de postes de titulaires dans les universités dans les années à venir.

Rééquilibrer la Triple Hélice nécessitera également une interaction accrue entre les différents secteurs, un phénomène en déclin ces dernières décennies, mettant en péril l’innovation et la capacité d’accueil à long terme de la région. Le développement économique innovant et durable de la Silicon Valley ne dépend pas seulement de la présence d’universités performantes, mais aussi de la manière dont elles interagissent et chevauchent leurs rôles avec les autres acteurs du modèle de la Triple Hélice, en recherchant des objectifs stratégiques communs et en identifiant les problématiques transversales qu’aucune d’entre elles ne peut traiter individuellement. Les interactions entre l’université, l’industrie et le gouvernement, dans un environnement hautement dynamique et volatile, représentent une opportunité unique de se remettre de la crise économique, de créer de nouveaux emplois et de promouvoir un développement prolifique, inclusif et économiquement durable des régions à long terme….