J’avais mentionné dans mon post précédent cette anthologie d’articles établie par Loup Cellard et Guillaume Heuguet. Constituée de six articles (dont 5 traduits) et d’une longue introduction des auteurs, il s’agit d’une plongée des plus intéressantes dans ce que représente cette région d’un point de vue historique et politique.

Voici donc ce que j’ai noté ou retenu :

– les auteurs nuancent l’influence de la contre-culture dans les origines de la Silicon Valley. « Le pouvoir économique et la culture de L’innovation technique de la région précédent de loin le mouvement hippie. » [page 18] puis « les contrats gouvernementaux ou l’existence d’un surplus de capital devraient sans doute se voir accorder autant d’importance que les imaginaire utopiques » [page 19].

– Les auteurs vont plus loin quant aux velléités idéologiques des entrepreneurs de la Silicon Valley. J’ai déjà exprimé un certain scepticisme sur le sujet mais le débat reste intéressant. Les auteurs mentionnent à ce sujet un autre ouvrage que je ne connais pas Une histoire politique de la Silicon Valley de Fabien Benoit. Je ne crois pas que l’affirmation qui suit soit correcte : « L’université de Stanford, spécialisée en sciences dures, a la particularité de ne pas réclamer de droits de propriété intellectuelle sur les brevets pourtant développés dans ses murs. » [Page 19] Le sujet est pourtant connu (voir ici) et je suis surpris d’une telle affirmation. Mariana Mazzucato est aussi appelée à la rescousse de l’argumentaire et si j’ai là aussi exprimé des nuances fortes, on ne peut guère douter de l’influence de Fred Terman, de HP et du MIT bien avant l’émergence de la contre-culture.

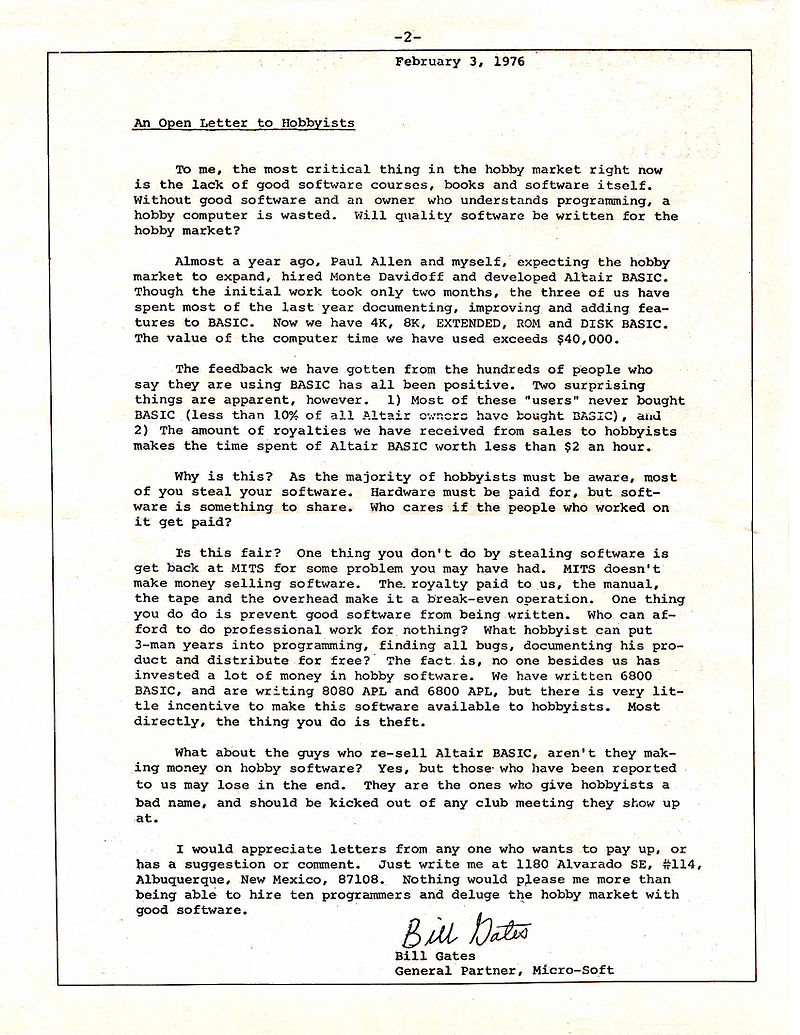

– Dans la même introduction, il est rappelé la lettre ouverte de Bill Gates aux Hobbystes du Homebrew Computer Club.

Cette introduction des auteurs est passionnante et on a à nouveau la confirmation de la complexité de la genèse de la région où des hippies à la Wozniak et des ingénieurs à la Noyce ont collaboré souvent dans le plus grand respect. (Cf à nouveau cet article pour les curieux, The tinkerings of Robert Noyce)

– Les articles sur le design sont surprenants tant le sujet a été à la mode (et m’avait jusqu’ici laissé circonspect et silencieux). Le chapitre De si vieilles promesses de Fred Turner est une analyse intéressante des liens entre prototypage et puritanisme protestant ! Celui de Ruha Benjamin intitulé Le design est complice va beaucoup plus loin. J’en retire les affirmations fortes qui suivent : « Design Thinking is Bullh*t » et l’auteur « exhorte les praticien.nes à éviter le jargon et les mots-clés à la mode et à s’engager davantage dans l’autocritique : quels sont les effet théoriques et pratiques de l’utilisation du langage du design pour décrire tous nos espoirs, nos rêves, cos critiques et nos visions du changement ? Qu’est-ce qui est gagné et par qui dans le processus qui revient à associer des choses aussi hétérogènes sous la rubrique du design? » […] Je pense que l’une des raisons pour lesquelles il règne est qu’il a réussi à plier tout et n’importe quoi sous ses ailes agiles.

– Les auteurs sont très critiques de certaines personnalités de la région qu’ils associent au monde ancien. Les réactionnaires investissent de Charlie Tyson est une analyse intéressante de Peter Thiel qui aimerait se présenter comme un intellectuel. Et de conclure « L’homme lui-même reste un mystère […] qui nous offre le spectacle d’un esprit brillant logé dans une personnalité difforme, un homme qui a transformé sa philosophie de salon en une vision imposée du monde ». Le chapitre suivant, Le Capital ne risque rien de Fabien Foureault est une description assez correcte de l’histoire du capital-risque. Le seul reproche que je ferai est que le passage des racines américaines à l’histoire de l’activité en France en oublie un peu les risques pris par les pionniers dans les années 60 et 70. La critique du capital-risque reste bien argumentée comme suit. Sur trois critères majeurs, le VC est critiqué :

+ un caractère dysfonctionnel qui empêche la stabilité par des cycles d’emballement et d’effondrement (boom & burst)

+ une utilité sociale absente en allant vers une rentabilité à court terme qui oublie les enjeux fondamentaux (climat, santé abordable)

+ Une activité peu rentable, au mieux avec un faible rendement de 8% sur le long terme. J’ai découvert un chercheur, Ludovic Phalippou, très critique du Private Equity en général dont l’absence de transparence conduit à des performances sans doutes très surestimée. Je vous encourage à lire How Ludovic Phalippou Became the Bête Noire of Private Equity. Le post-sciptum fera sans doute sourire les amateurs et les connaisseurs du capital-risque français…

– Que dire alors des deux derniers chapitres ? Ils sont tout simplement passionnants. Tout d’abord L’optimisation remplace le progrès de Orit Halpern et Robert Mitchell. J’avais l’intuition que l’optimisation, sujet qui m’est cher puisqu’il fut au cœur de ma thèse de doctorat, touchait aux limites du progrès. On ne cherche plus le meilleur, mais à être smart, intelligent, que ce soit la ville, la mobilité, l’éducation et la guerre. Le meilleur étant inaccessible, on cherche simplement à faire mieux, et souvent tout en minimisant les ressources et les coûts… et à être résilient, que les auteurs décrivent comme étant la capacité non pas à être robuste dans un système stable, mais à survivre et gagner dans un système incertain et en déséquilibre. La disruption n’est pas loin. La conclusion du chapitre peut faire peur : « au lieu de rechercher des réponses utopiques à nos interrogations concernant l’avenir, nous nous concentrons sur des méthodes quantitatives et algorithmiques et sur la logistique : comment déplacer les choses du point A au point B, plutôt que de se demander où elles devraient arriver (ou si elles devraient même se trouver là) » [page 129].

– Le dernier chapitre s’intitule L’apocalypse remplace l’utopie de Dave Karpf. Il y est question du longtermisme. « La valeur morale de la vie humaine d’aujourd’hui n’est pas différente de celle des post-humains potentiels qui pourraient venir à exister dans un lointain avenir. A partir de ce postulat, ils en viennent à des conclusions fantasques et contre-intuitives. Ils affirment que la croissance économique, le progrès technologique et la prévention des risques existentiels, c’est à dire des risques susceptibles d’anéantir l’Humanité (frappes d’astéroïdes, super virus mortels, intelligence artificielle hostile, etc) comptent au plus haut point pour l’Humanité. Améliorer la situation de l’Humanité d’aujourd’hui en s’attaquant aux inégalités systémiques, en guérissant le cancer et en prévenant le paludisme sont des initiatives de moindre importance. Les humains d’aujourd’hui ne sont que les précurseurs d’un avenir post-humain disséminé dans l’espace. » Les promoteurs de telles idées sont connues et l’auteur parle d’Idéologie californienne. J’aimerais penser qu’elles en sont que dans la t^te de quelques esprits déformés. L’auteur conclut ainsi : « Nous devrions dès lors reconnaître le longtermisme comme un mouvement de pensée pernicieux. C’est une philosophie qui dit que nous ne devons pas nous préoccuper du sort, de la dignité ou des injustices subies par des personnes qui vivent aujourd’hui, parce que ces personnes ne comptent pas plus que celles qui vivront dans des millénaires. […] C’est une recette qui excuse trop facilement la cruauté, la souffrance et les préjudices sociaux.

Il s’agit donc d’un petit ouvrage passionnant, qui ne décrit pas la Silicon Valley, mais à travers ses racines et ses ailes, quelques uns de ces excès le plus étonnants. Et comme je le disais dans mon précédent post, cela ne représente pas forcément la majorité, mais du moins une minorité, peut-être infime mais sans aucun doute très et trop visible.

PS: pour ceux qui ne seraient pas intéressés par les longues analyses, voici une vidéo assez drôle