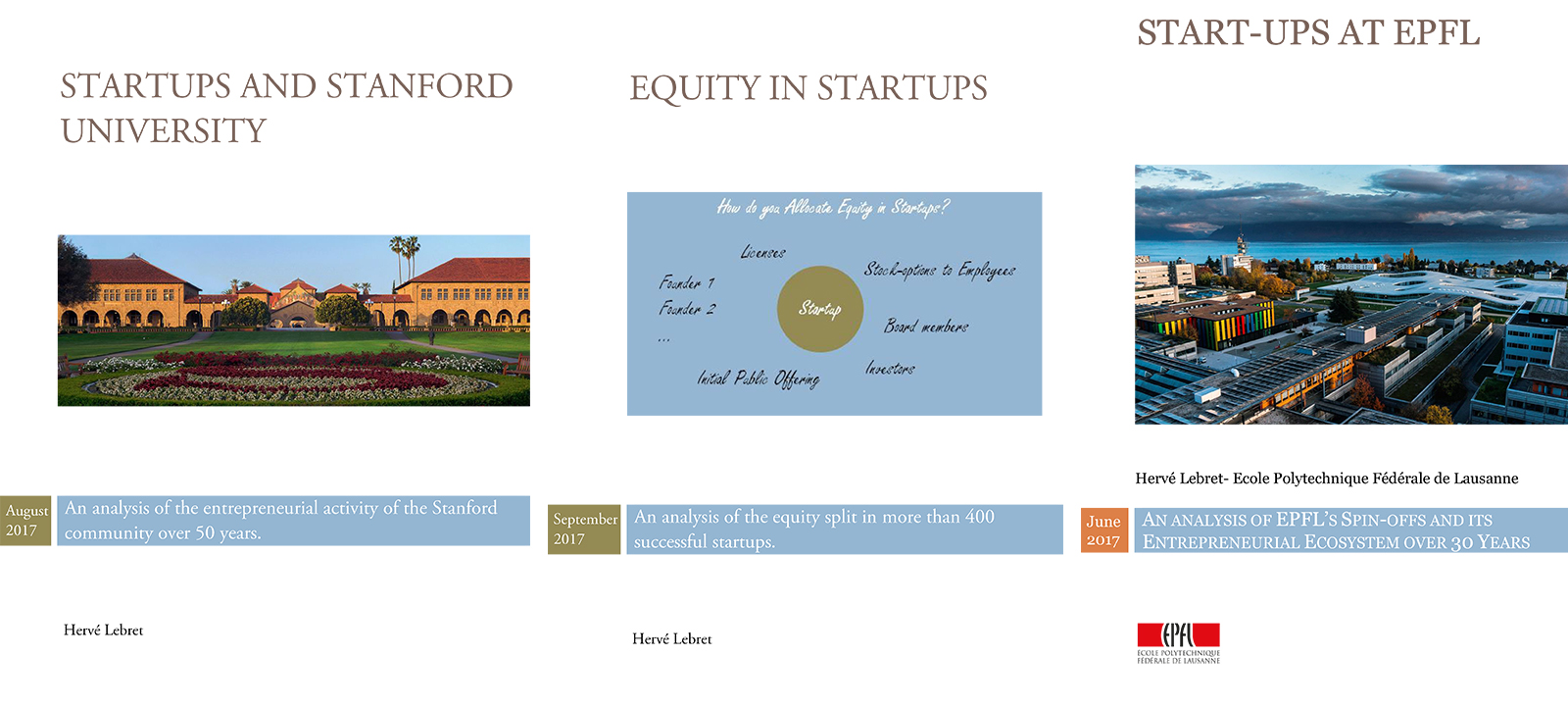

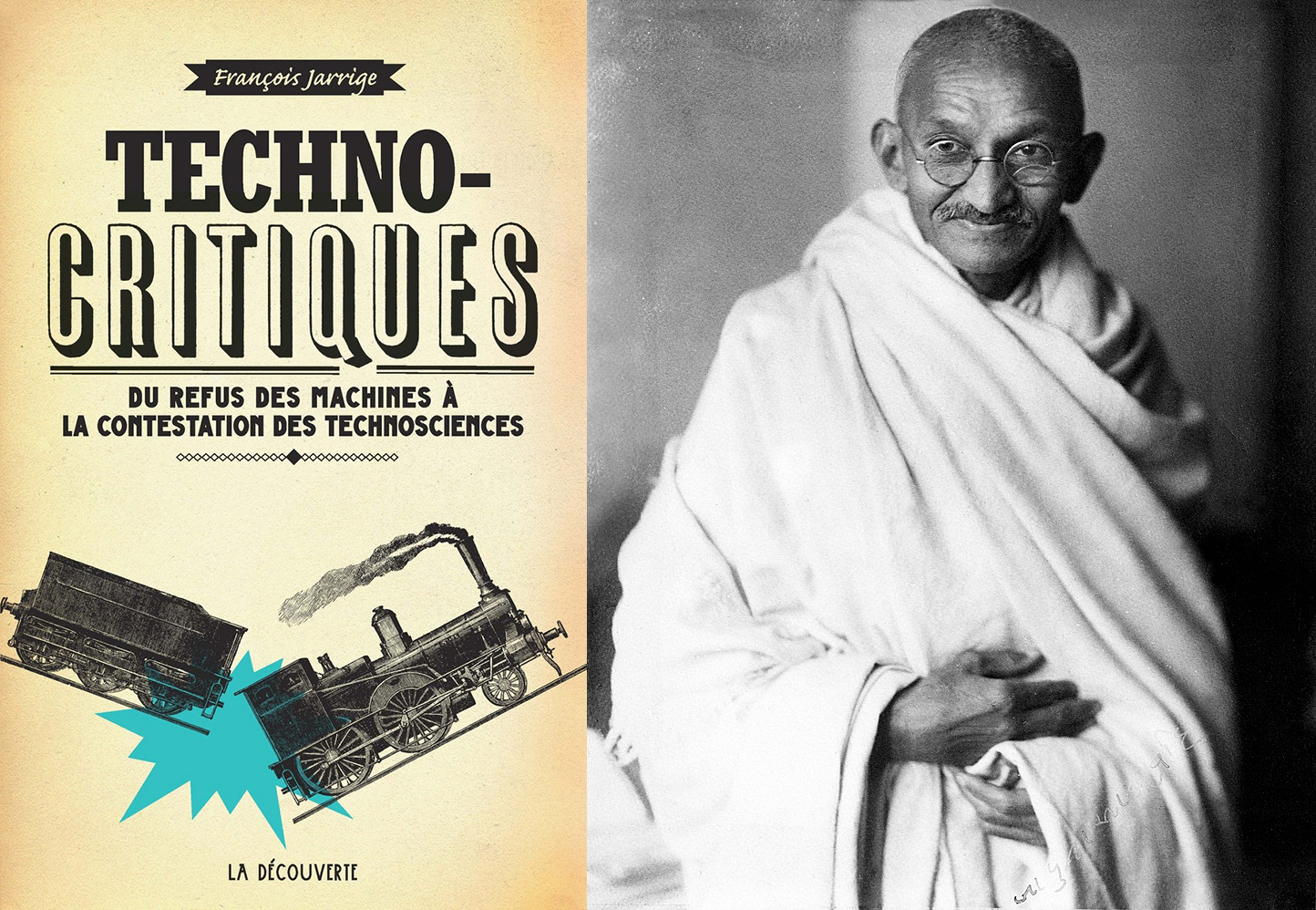

Deuxième article sur l’excellent Technocritiques – Du refus des machines à la contestation des technosciences après celui-ci : Technocritiques par François Jarrige. Jarrige m’a surpris en donnant le point de vue de Gandhi sur la technologie. Passionnant. J’en cite intégralement plus bas les pages 192-195.

Personne n’illustre mieux l’ambivalence du rapport à la technique dans le monde colonial que Gandhi. Si en effet il utilise un simple fuseau traditionnel pour tisser ses vêtements, il voyage en train et utilise une montre. La figure de Gandhi mérite qu’on s’y arrête car la critique de la machine occupe une place centrale dans son discours et son action. Or, si ses successeurs et disciples l’ont vénéré pour sa contribution à l’indépendance politique de l’Inde, ils ont rarement pris au sérieux sa critique du déferlement technique et sa proposition de restaurer l’économie locale indigène. Pour Gandhi (1869-1958), la « civilisation de la machine » et la grande industrie ont créé un esclavage quotidien et invisible qui a appauvri des franges entières de la population en dépit du mythe de l’abondance globale. Alors que certains réduisent la pensée gandhienne à un ensemble de principes frustres et simplistes, d’autres y voient au contraire une riche « économie morale », distincte aussi bien de la tradition libérale que du marxisme [1].

Né en 1869 dans l’État du Gujarat, alors que la domination britannique sur l’Inde s’accentue et que le réseau ferroviaire s’étend, Gandhi part étudier le droit en Angleterre en 1888, comme des centaines de jeunes Indiens des castes supérieures. Après 1893, il se rend en Afrique du Sud, où il prospère comme avocat et s’éveille à la politique au contact des discriminations raciales. IL y élabore peu à peu une méthode de désobéissance civile non violente qui fera sa célébrité et organise la lutte de la communauté indienne. A son retour en Inde, après 1915, il organise la protestation contre les taxes jugées trop élevées, et plus généralement contre les discriminations et les lois coloniales. Durant l’entre-deux-guerres, comme dirigeant du Congrès national indien, Gandhi mène une campagne pour l’aide aux pauvres, pour la libération des femmes indiennes, pour la fraternité entre les communautés de différentes religions ou ethnies, pour une fin de l’intouchabilité et de la discrimination des castes, et pour l’autosuffisance économique de la nation, mais surtout pour le Swaraj – l’indépendance de l’Inde à l’égard de toute domination étrangère.

En 1909, Gandhi rédige l’un de ses rares textes théoriques sous la forme d’un dialogue socratique avec un jeune révolutionnaire indien. Ce texte, Hind Swaraj, écrit en gujarati avant d’être traduit en anglais, vise d’abord à détacher la jeunesse indienne des franges les plus violentes du mouvement nationaliste [2]. L’ouvrage est pourtant interdit jusqu’en 1919. Pour Gandhi, ces jeunes révolutionnaires sont en effet les victimes d’une vénération aveugle du progrès technique et de la force brutale importés d’Occident. Il élargit donc progressivement sa critique politique à la civilisation industrielle et technicienne elle-même. La pensée gandhienne repose sur une vive critique de la modernité occidentale sous toutes ses formes. Sur le plan politique, il critique l’Etat et défend l’idéal d’une société démocratique non violente, formée de villages fédérés et fondée sur l’appel à la simplicité volontaire. Il dénonce les notions de développement et de civilisation, et le déferlement technique qui les fonde, comme des source d’inégalité et de multiples effets pervers. Pour Gandhi, « la machine permet à une petite minorité de vivre de l’exploitation des masses […] or la force qui meut cette minorité n’est pas l’humanité ni l’amour du semblable, mais la convoitise et l’avarice ». L’autonomie politique est donc vaine si elle ne s’accompagne pas d’une remise en cause profonde de la civilisation industrielle moderne. « Il serait insensé, estime Gandhi, d’affirmer qu’un Rockefeller indien serait meilleur qu’un Rockefeller américain », et « nous n’avons pas à nous réjouir de la perspective de l’accroissement de l’industrie manufacturière ». Gandhi défend le développement de l’artisanat local autosuffisant dans le cadre de l’autonomie des villages et d’une limitation des besoins.

Gandhi m’appartient ni aux courants néotraditionalistes indiens qui considèrent l’ancienne civilisation hindoue comme intrinsèquement supérieure, ni au camp des nationalistes modernisateurs cherchant à copier l’Occident pour retourner ses armes contre l’ordre colonial. Il entend définir une troisième voie originale. La pensée gandhienne se nourrit de sources multiples. D’une certaine manière, il appartient au courant antimoderniste qui se développe en Europe à la fin du XIXe siècle. Il a lu William Morris et John Ruskin, et a été marqué par le christianisme anarchisant de Tolstoï [3]. Sa vision du monde se nourrit de l’ambiance intellectuelle de la fin de l’ère victorienne et de la critique éthique et esthétique du déferlement technique et industriel qui se développe alors. Gandhi n’est ni hostile à la science ni antirationaliste, comme on l’écrit parfois. Il critique d’abord la façon dont les découvertes scientifiques et l’usage de la raison sont appliqués et mis au service des puissants et de l’exploitation. Il critique la foi aveugle de l’Occident dans le progrès matériel et son désir de puissance qui s’incarne dans le déferlement technique. Il veut également sauver l’Angleterre de ses propres démons. Pour lui, « la mécanisation a appauvri l’Inde » ; elle transforme les travailleurs des usines en « esclaves ». Ce n’est pas en « reproduisant Manchester en Inde » que les Indiens s’émanciperont de la domination britannique. L’une des bases techniques particulièrement puissantes de la domination britannique est précisément le développement du chemin de fer : « Sans les chemins de fer, les britanniques ne pourraient avoir une telle mainmise sur l’Inde. » Censé libérer le peuple indien, le rail est en réalité utilisé avant tout par le pouvoir comme un outil efficace de maillage et de domination. « Les chemins de fer ont également accru la fréquence des famines car, étant donné la facilité des moyens de locomotion, les gens vendent leur grain et il est envoyé au marché le plus cher » au lieu d’être autocomsommé ou vendu sur le marché le plus proche. Gandhi tente ainsi de lier sa critique de la grande industrie et des technologies européennes à son projet d’émancipation politique. Il montre que le progrès entraine une aggravation des conditions de vie, que la « civilisation » crée en permanence de nouveaux besoins impossibles à satisfaire, qu’elle creuse les inégalités et plonge dans l’esclavage une partie de l’humanité. Pour lui, ce type de civilisation est sans issue. La mécanisation et la mondialisation des échanges sont un désastre pour l’Inde, les filatures de Manchester ayant détruit l’artisanat et l’univers des tisserands indiens : « La civilisation machiniste ne cessera de faire des victimes. Ses effets sont mortels : les gens se laissent attirer par elle et s’y brûlent, comme les papillons à la flamme d’une bougie. Elle rompt tout lien avec la religion pour ne retirer en fait que d’infimes bénéfices du monde. La civilisation [machiniste] nous flatte afin de mieux boire notre sang. Quand les effets de cette civilisation seront parfaitement connus, nous nous rendrons compte que la superstition religieuse (traditionnelle) est bien inoffensive en comparaison de celle qui nimbe la civilisation moderne ».

La critique gandhienne du machinisme intrigue beaucoup dans l’entre-deux-guerres. Elle se retrouve dans son programme économique fondé sur la défense des industries villageoises comme dans son projet de « démécaniser l’industrie textile », qui apparaît d’emblée utopique et irréalisable. Par ailleurs, les positions de Gandhi sont passées d’une opposition totale aux machines européennes à une critique plus nuancée : en octobre 1924, à la question d’un journaliste, « Êtes-vous contre toutes les machines ? », il répond : « Comment pourrais-je l’être… [je suis] contre l’engouement sans discernement pour les machines, et non contre les machines en tant que telles. » Il s’élève d’ailleurs contre ceux qui l’accusent de vouloir « détruire toutes les machines » : « Mon objectif n’est pas de détruire la machine mais de lui imposer des limites », c’est-à-dire d’en contrôler les usages pour qu’elle n’affecte ni les environnements naturels, ni la situation des plus pauvres. Il élabore en définitive une philosophie des limites et du contrôle du gigantisme technologique.

Mais ce discours suscite beaucoup d’incompréhension et est progressivement gommé comme un reliquat de tradition obscurantiste. Les socialistes et avec eux Nehru lui-même dans son autobiographie publiée en 1936, déplorent que Gandhi « ait béni les reliques du vieil ordre ». Son analyse de la technologie industrielle est d’ailleurs rapidement marginalisée à l’indépendance du pays par le projet de modernisation à marche forcée. Mais la figure de Gandhi exerce aussi une fascination considérable bien au-delà de la paysannerie indienne. Dans l’entre-deux-guerres, sa critique devient une source d’inspiration pour les mouvements sociaux et des penseurs d’horizons très divers, alors même que la critique de la « civilisation des machines » s’accentue en Europe.

[1] Kazuya Ishi, The socio-economic thoughts of Mahatma Gandhi as an origin of alternative development, Review of Social Economy, vol. LIX, 2001, p. 198 ; Majid Rahnema et Jean Robert, La Puissance des pauvres, Actes Sud, Arles, 2008.

[2] Hind Swaraj, traduit en anglais sous le tire Indian Home Rule, et plus tard en français sous le titre Leur Civilisation et notre délivrance, Denoël, Paris, 1957.

[3] Ramin Jahanbegloo, Gandhi. Aux sources de la non-violence, Thoreau, Ruskin, Tolstoï, Editions du Felin, Paris, 1998.