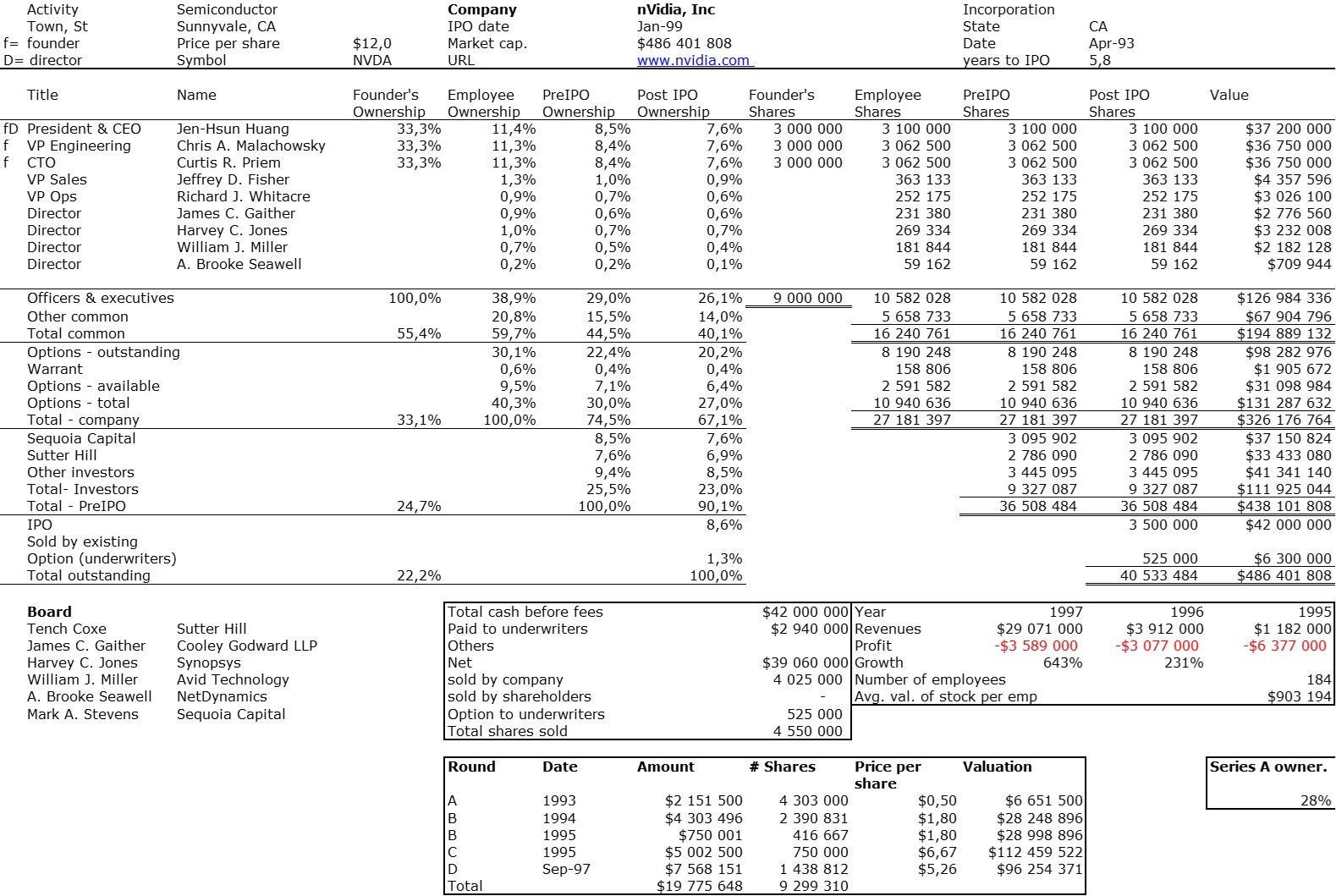

nVidia a récemment fait la une des journaux lorsque la valeur de son action a bondi de 25 % pour atteindre une valorisation proche de 1 billion de dollars (1 000 milliards de dollars) rejoignant un petit club d’entreprises généralement appelé GAFA(M) ou BigTech. Je connaissais nVidia comme une autre réussite de la Silicon Valley, une grande, mais juste une de plus. Elle appartient à ma liste de plus de 800 startups et voici mon tableau de capitalisation habituel.

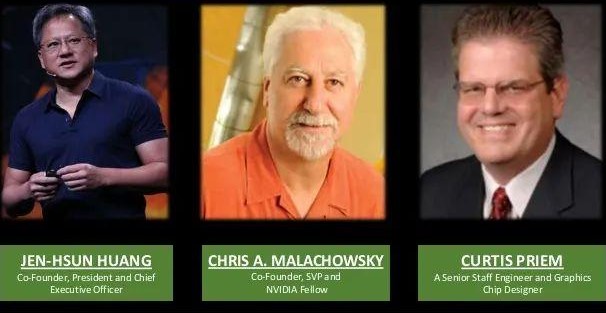

Nvidia a été fondée en 1993 par Jen-Hsun « Jensen » Huang, Curtis Priem, et Chris Malachowsky et son siège est à Santa Clara, Californie.

Il y aurait tellement de petites choses typiques à mentionner sur son développement, mais en voici simplement quelques-unes :

– Les fondateurs étaient de jeunes ingénieurs (29, 33 et 33 ans), l’un de l’université de Stanford, les deux autres issus d’écoles solides même si moins connues. L’un est d’origine taïwanaise. Ils ont travaillé dans de grandes entreprises technologiques avant de fonder leur startup, et ils la dirigent toujours. Ils avaient une part égale de la startup à la fondation.

– Il y a eu un soutien classique de capital-risque, un total de 20 millions de dollars en 4 tours entre 1993 (la fondation) et 1997, suivi d’une introduction en bourse en 1999, moins de 6 ans après l’incorporation. Les VC étaient Sequoia (qui a également financé Apple et Google) et Sutter Hill. Le conseil d’administration comprenait des experts de Synopsys (son cofondateur) et d’Avid.

– Les employés détenaient au moins 20 % de l’entreprise grâce à des options d’achat d’actions (et peut-être même plus de 35 % grâce à des actions ordinaires supplémentaires).

– La startup est devenu public à une valorisation de 500 millions de dollars, plus que décente et était un leader des puces graphiques informatiques jusqu’à ce que nVidia applique sa technologie à l’IA. D’où sa popularité actuelle.

There would be so many little things to mention about how typical it is, but here are a few:

– The founders were young engineers (29, 33 and 33), one from Stanford University, the two others from solid even if lesser known schools. One is of Taiwenese origin. They worked in big tech companies before founding their startup, and they are still leading it. They had equal ownership at foundation.

– There was a typical support of venture capital, a total of $20M in 4 rounds between 1993 (the foundation) and 1997 (the IPO), followed by an IPO in 1999, less than 6 years after the incorporation. The VCs were Sequoia (which also funded Apple and Google), and Sutter Hill. The board included experts from Synopsys (its cofounder) and Avid.

– Employees owned at least 20% of the company through stock options (and maybe even 35%+ throug additional common shares).

– It went public at a $500M valuation, more than decent and was a leader in computer graphics chips until nVidia applied its technology to AI. Hence its current popularity.