From Counterculture to Cyberculture est une autre de mes lectures récentes après Making Silicon Valley d’un livre pas si récent. Il est sous-titré Stewart Brand, le réseau Whole Earth et la montée de l’utopisme numérique.

Voici un court extrait qui illutre l’importance de ce livre : À la fin des années 1960, certains éléments de la contre-culture, et en particulier le segment de celle-ci qui retournait à la terre, avaient commencé à embrasser explicitement les visions systémiques circulant dans le monde de la recherche de la guerre froide. Mais comment ces deux mondes se sont-ils réunis ? Comment un mouvement social se consacrant à la critique de la bureaucratie technologique de la guerre froide en est-il venu à célébrer les visions socio-techniques qui animaient cette bureaucratie ? Et comment se fait-il que les idéaux communautaires de la contre-culture se soient mêlés aux ordinateurs et aux réseaux informatiques de telle sorte que trente ans plus tard, Internet puisse apparaître à tant d’autres comme l’emblème d’une révolution juvénile renaissante ? [Page 39]

Le Whole Earth Catalog

Une explication de cet étrange phénomène est Stewart Brand et son Whole Earth Catalog :

Voici quelques extraits supplémentaires : « À la fin de 1967 [Stewart Brand et Lois Jennings] ont déménagé à Menlo Park où Brand a commencé à travailler à la fondation éducative à but non lucratif de son ami Dick Raymond, le Portola Institute. Fondé un an plus tôt, le Portola Institute a abrité et aidé diverses organisations influentes de la région de la baie, notamment la Briarpatch Society, l’Ortega Park Teachers Laboratory, l’Institut Farallones, l’Urban House, le Simple Living Project et l’éditeur Big Rock Candy Mountain, ainsi que ainsi que sa production la plus visible, le Whole Earth Catalog. Comme l’a suggéré Theodore Roszak, les efforts de Portola visaient totalement à « réduire, démocratiser et humaniser notre société technologique hypertrophiée ». Lorsque Stewart Brand a rejoint l’équipe, une grande partie de l’énergie du Portola a été consacrée à l’enseignement de l’informatique dans les écoles et au développement de jeux de simulation pour la salle de classe.

[…]

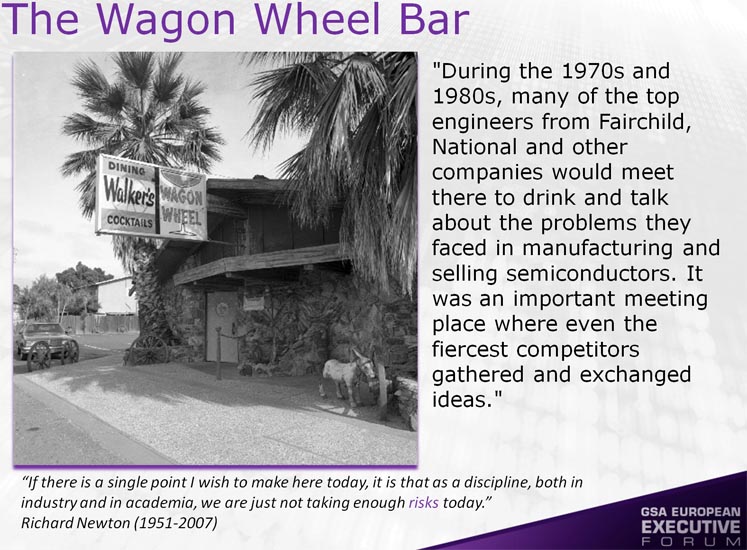

Le Portola Institute a servi de lieu de rencontre pour les contre-culturalistes, les universitaires et les technologues en grande partie en raison de son emplacement. À moins de quatre pâtés de maisons de ses bureaux, on pouvait trouver le bureau de la Free University – un projet d’auto-éducation polyglotte qui offrait toutes sortes de cours, allant des mathématiques aux groupes de rencontre, généralement enseignés dans les maisons voisines – et deux librairies excentrées (Kepler et East-West). Un peu plus loin se trouvait le Stanford Research Institute, où Dirk Raymond avait travaillé pendant un certain nombre d’années, et non loin de là, l’Université de Stanford. En outre, de nombreux membres du Portola représentaient plusieurs communautés. Albrecht avait travaillé chez Control Data Corporation et a apporté avec lui des compétences avancées en programmation et des liens avec le monde de l’informatique d’entreprise, ainsi qu’un engagement à autonomiser les écoliers. Brand et Raymond avaient tous deux une vaste expérience de la scène psychédélique de la région de la baie. Et les différents projets de Portola ont fait circuler ses membres : enseignants, communards, informaticiens, tous sont passés par les bureaux à un moment ou à un autre. » [Page 70]

Une note supplémentaire indique : « Pour un récit fascinant du mélange des communautés contre-culturelles et technologiques dans ce domaine, voir What the Dormouse Said. Comment la contre-culture des années 60 a façonné l’ordinateur personnel de John Markoff chez Penguin Viking 2005. » Turner est convaincant dans la description des turbulences sociétales, la Nouvelle Gauche se concentrant sur les droits civiques tandis que les Nouveaux Communalistes dans une vision du monde moins organisée, plus anarchiste, ne s’opposant pas à la technologie, mais essayant de réduire l’impact du capitalisme et la guerre froide, Norbert Wiener, Marshall McLuhan et Buckminster Fuller étant des penseurs influents.

Turner conclut ce premier chapitre avec ces citations : « Un jour, alors que je travaillais avec lui sur le catalogue, j’ai demandé à M. Brand s’il n’accepterait pas de publier un certain nombre de journaux clandestins à orientation politique. En réponse, il m’a dit que trois des premières restrictions qu’il avait imposées au catalogue étaient pas d’art, pas de religion, pas de politique. » … a(i) ensuite souligné que le Catalogue proposait les trois : l’art était les beaux arts art comme l’artisanat ; la religion, orientale ; la politique; libertaire : « De toutes les 128 pages du Catalogue Whole Earth émerge un point de vue politique non mentionné, tout ce sentiment d’évasion que véhicule le catalogue est pour moi malheureux. »

Brand a répondu en défendant l’action locale et son expérience personnelle : La question du capitalisme est intéressante : je n’ai pas encore compris ce qu’est le capitalisme, mais si c’est ce que nous faisons, je l’aime. Peuples opprimés : tout ce que je sais, c’est que j’ai été radicalisé en travaillant sur le Catalogue et que je me suis engagé beaucoup plus personnellement dans la politique qu’en tant qu’artiste. Mon parcours est purement WASP, ma femme est amérindienne. Le travail que j’ai effectué il y a quelques années auprès des Indiens m’a convaincu que toute action fondée sur la culpabilité envers quiconque (personnelle ou institutionnelle) ne peut qu’aggraver la situation. De plus, l’arrogance de M. Avantage disant à M. Désavantage quoi faire de sa vie est un motif suffisant de rage. Je ne suis ni noir, ni pauvre, ni très indigène de quelque endroit que ce soit, et je n’ai plus envie de prétendre que je le suis – une telle identification est une bonne éducation, mais pas particulièrement une bonne position pour être utile aux autres. Je souhaite que le format Catalogue soit utilisé pour toutes sortes de marchés – un catalogue noir, un catalogue du tiers monde, peu importe, mais pour réussir, je crois que cela doit être fait par des gens qui y vivent, et non par des étrangers bien intentionnés. Je suis pour le pouvoir envers le peuple et la responsabilité envers le peuple : la responsabilité est une affaire individuelle. [Page 99]

Et un peu plus loin un commentaire dur de Turner : Comme P. T. Barnum, il avait rassemblé les acteurs de son époque – les habitants de la commune, les artistes, les chercheurs, les constructeurs de dômes – dans un seul cirque. Et lui-même était devenu à la fois le maître et l’emblème de ses nombreux cercles connectés. [Page 101]

La numérisation du Whole Earth Digital

La suite du Whole Earth Catalog, hors les cercles plus ou moins fermés des célèbres Augmented Research Center (ARC) de Douglas Engelbart au Stanford Research Institute (SRI) et du Palo Also Research Center (PARC) de Xerox, se concrétisa sans doute dans le non-moins célèbre Homebrew Computer Club. Les influences croisées sont multiples et décrites en détail par Fred Turner dans son chapitre Taking the Whole Earth Digital.

Il y est question d’un article que je ne connaissais pas du magazine Rolling Stone écrit par Steward Brand avec des photographies de Annie Lebowitz : Spacewar : Fanatic Life and Symbolic Death among the Computer Bums (que l’on pourrait traduire par La guerre des étoiles : vie fanatique et mort symbolique chez les clochards informatiques).

1972-12-07 Rolling Stone (Excerpt) Spacewar ArticleTurner conclut ainsi ses pages sur l’article de Rolling Stone : Dans les pages de Rolling Stone, le travail local des programmeurs et des ingénieurs est devenu partie intégrale d’une lutte mondiale pour la transformation de l’individu et de la communauté. Ici, comme dans le Whole Earth Catalog, les technologies de l’information à petite échelle promettaient de saper les bureaucraties et de créer à la fois un individu plus complet et un monde social plus flexible et plus ludique. Même avant que les mini-ordinateurs ne soient largement disponibles, Steward Brand avait aidé ses concepteurs et ses futurs utilisateurs à les imaginer comme des « technologies personnelles ». [Page 118]

Dans l’article, il est fait mention des Hackers dont l’éthique est décrite par Steven Levy, dans son livre Hackers, Heroes of the Computer Revolution (ma prochaine lecture ?). Elle inclut les éléments suivants :

– Toutes les informations doivent être gratuites.

– Méfiance envers l’autorité – promotion de la décentralisation.

Brand, sans surprise, les célèbre : je pense que les hackers… sont le groupe d’intellectuels le plus intéressant depuis les rédacteurs de la constitution américaine. À ma connaissance, aucun autre groupe n’a entrepris de libérer une technologie et n’a réussi. Ils ne l’ont pas seulement fait contre le désintérêt actif des entreprises américaines, mais leur succès a finalement forcé les entreprises américaines à adopter leur style. En réorganisant l’ère de l’information autour de l’individu, via les ordinateurs personnels, les hackers ont peut-être sauvé l’économie américaine. La haute technologie est désormais quelque chose que les consommateurs de masse recherchent, plutôt que de simplement la leur faire subir… La sous-culture la plus silencieuse des années 60 est devenue la plus innovante et la plus puissante – et la plus méfiante à l’égard du pouvoir. [Page 138]

Turner n’hésite pas à nuancer l’enthousiasme de Brand dans les lignes qui suivent, car à nouveau l’arrivée de la technologie dans le quotidien a été un phénomène complexe de la Silicon Valley. Je n’en suis même pas à la moitié du livre de Turner. Peut-être un autre article. Déjà une lecture très intéressante.