Dans mon post du 8 novembre, j’avais promis de « lire avec curiosité l’ouvrage de Marion Flécher et d’écrire un post pour y dire en particulier si j’ai trouvé matière à résignation ou à optimisme vis à vis du Monde des startup. » Je vais dire les deux ! L’ouvrage est en effet excellent et décrit à merveille les différences entre la France (qui a essayé de se revendiquer Startup Nation) et la Silicon Valley (qui n’a jamais ressenti le besoin d’une telle affirmation).

La difficulté de définir le mot « startup »

Le cœur du livre n’est pas la comparaison entre les deux régions, mais plutôt ce qu’est le monde français des startup, je vais y revenir. Dans son introduction, elle explique la difficulté à définir le mot au point d’écrire : « Faire des start-up mon sujet d’étude n’allait pas de soi. […] On m’invitait à utiliser des termes alternatifs comme ceux d’entreprises innovantes, d’entreprises technologiques ou d’entreprises à forte croissance » [page 16]. Par une analogie lumineuse, elle ajoute « comme pour le monde de l’art dans lequel les acteurs passent leur temps à essayer de déterminer ce qui est de l’art et ce qui ne l’est pas, c’est en observant la façon dont un monde opère ces distinctions et non en essayant de les opérer nous mêmes que nous commençons à comprendre ce qui se passe dans ce monde-là » [page 20]. Sans citer nommément Steve Blank, à travers un sondage effectué auprès d’entrepreneurs qui lui donneront une multitude de définitions, elle mentionne presque ma définition préférée : « une organisation temporaire à la recherche d’un modèle économique répétable et scalable ».

La Silicon Valley, cœur des startup

En décrivant dans son premier chapitre la Silicon Valley, région qui a vu émerger le semi-conducteur, le micro-processeur, le micro-ordinateur, le logiciel, l’internet, les réseaux sociaux, (et finalement l’intelligence artificielle qui n’a pas encore émergé quand elle fait son travail de recherche), Marion Flécher montre que la région a été le cœur d’une révolution qui va plus loin que l’innovation technologique. Celle-ci est « accompagnée d’innovations d’ordre organisationnel et managérial qui ont entrainé une profonde redéfinition idéologique de l’entreprise » [page 52].

Pourtant, elle montre qu’il est tout aussi difficile de donner le moment de leur apparition qu’une définition des startup. « Pour beaucoup d’historien·es et d’ethnologues spécialistes de la Silicon Valley, c’est l’invention du microprocesseur par Intel qui constitue le véritable point de départ de l’essor technologique de la région et de sa montée en puissance » [page 39]. Elle n’oublie pas pour autant de noter l’importance de Hewlett-Packard (fondée en 1939) ou de Fairchild (fondée en 1957) dans cette double révolution, y compris le développement du travail par projet, en petites équipes, le bouleversement des codes vestimentaires et la mise en place de nouvelles structures incitatives [pages 52-53]. La complexité des origines de la région vient aussi de l’existence d’autres influences non négligeables comme le logiciel libre et la culture du « Do It Yourself » [pages 55-56] et d’une diversité d’acteurs majeurs que sont les fonds de capital-risque, l’Etat fédéral et les entreprises elles-même. Un monde comme l’auteur le décrit, un écosystème.

Autre difficulté abordée par Marion Flécher, du moins pour le passionné de la Silicon Valley que je suis : quand le mot startup est-il apparu ? « Le terme start-up semble avoir été employé pour la première fois en 1976, dans un article du magazine Forbes, pour désigner les jeunes entreprises technologique de la Silicon Valley » [Note de l’auteur : The Unfashionable Business of Investing in Startups in the Electronic Data Processing Field]. « Le terme start-up company qui associe la start-up à un type d’entreprise singulier apparaît un an plus tard dans un article intitulé « An Incubator for Startup Companies, Especially in the Fast-growth, High Technology Fields » publié dans Business Week en 1977. » Et l’auteur d’ajouter que le terme prendra sa signification actuelle et se diffusera dans le monde entier lors des années 90, même si ce modèle d’entreprises peut remonter aux années 1940. NB : je confirme à travers un article blog Quand le mot « start-up » a-t-il été utilisé pour la première fois ?

![]()

Scan de la figure 2 [page 43] : Chronologie des principales entreprises technologiques de la Silicon Valley. J’ai encerclé à la main deux éléments lors de ma lecture. Ma surprise de ne voir qu’un fondateur pour eBay, je pensais que Jeff Skoll était un cofondateur, mais apparemment il fut peut-être seulement le premier employé. Et mon autre surprise de voir trois cofondateurs pour Apple ce qui est rarement mentionné. Ronald Wayne est souvent oublié. Et puis une note sans grand intérêt pour Marion Flécher : Wo[lk]zniak est mal orthographié à la page 41 !

Risque et incertitude

Dans une brève et tout aussi excellente section sur le capital-risque, Marion Flécher explique « qu’à la différence du risque qui renvoie à une situation probabilisable dans laquelle les acteurs peuvent raisonner de manière rationnelle […] , l’incertitude renvoie à une situation dans laquelle le degré de singularité est tel qu’elle ne peut-être comparée à aucune autre. En portant des innovations de rupture, les entrepreneurs de la Silicon Valley créent des situations d’incertitude radicale dans lesquels les acteurs ne peuvent émettre que des jugements spéculatifs » [page 46]. On comprend pourquoi le terme [ad]venture capital et très différent du terme capital-risque en France (ce qui est dans doute révélateur de mondes dissemblables). « Néanmoins ces acteurs disposent de ressources qui leur permettent de transformer l’incertitude d’une situation en un risque probabilisable. Leur activité requiert tout d’abord une bonne connaissance du milieu technique qui leur permet d’évaluer les perspectives de croissance des projets. La plupart des investisseurs […] sont ainsi bien souvent d’anciens ingénieurs ou entrepreneurs » [page 47]. C’est sans aucun doute une autre différence majeure entre la Silicon Valley et la France.

Puisque je parle de surprises personnelles dans le commentaire de la figure ci-dessus, j’en profite pour quelques commentaires personnels de plus (autant pour moi que pour l’auteur ou le possible lecteur !)

– aucun doute le monde des startup est une nouvelle illustration du capitalisme et cela a sans doute été mal compris. Les startup n’ont jamais été des entreprises libérées, le syndicalisme y est très rare pour ne pas dire mal accueilli. J’avais déjà mentionné ce point dans mon premier post.

– Marion Flécher donne de l’importance à la propriété intellectuelle (logiciels propriétaires de Microsoft, brevet d’Intel sur le microprocesseur) donnant des quasi-monopoles favorisés par un état qui « semble avoir implicitement soutenu la concentration du marché » [page 49]. Pourtant c’est bien l’État qui avait obligé Bell Labs à accorder des licences sur le transistor dont la société détenait le brevet. Intel a certes eu le quasi-monopole du micro-processeur même si IBM et AMD furent de vrais concurrents. Mais la compétition dans de nouveaux secteurs a fait d’Intel un acteur déclinant ces dernières années (télécommunications, intelligence artificielle). Je dirais plutôt que l’État américain se protège de manière macro-économique en défendant son avance technologique plus qu’il ne protège telle ou telle entreprise individuellement. OpenAi pourrait remplacer Google qui aurait pu remplacer Microsoft comme nVidia ou même AMD pourraient remplacer Intel. Idem pour les téléphones portables. Les USA restent le leader.

– Un autre petit doute : « Entre 1998 et 1999, le venture capital a quasiment doublé en passant de 3,2 milliards à 6,1 milliards de dollars » [page 48]. J’ai l’impression et je peux me tromper que les montants étaient plus important d’un facteur 10 environ et que ces montants correspondent plutôt aux années 80.

– Enfin je vois confirmée une impression personnelle sur la diminution du nombre d’entrées en bourse : la Silicon Valley comptabilisait 417 Ipo en 2000 contre seulement 14 en 2021 [Page 51]. En effet depuis des années je compile des tables de capitalisation et je rêvais d’arriver au nombre de 1000 rapidement mais l’asséchement des IPOs ralentit mon ambition… Par contre les acquisitions M&As semblent toujours aussi prospères puisque Marion Flécher mentionne plus de 90 acquisitions par Facebook depuis sa création (voir mes posts sur Cisco, Google. Une startup n’a peut-être vocation à devenir une entreprise pérenne mais il est possible aussi que la concentration monopolistique mentionnée plus haut soit à un sommet…

La France, une nation de start-up ?

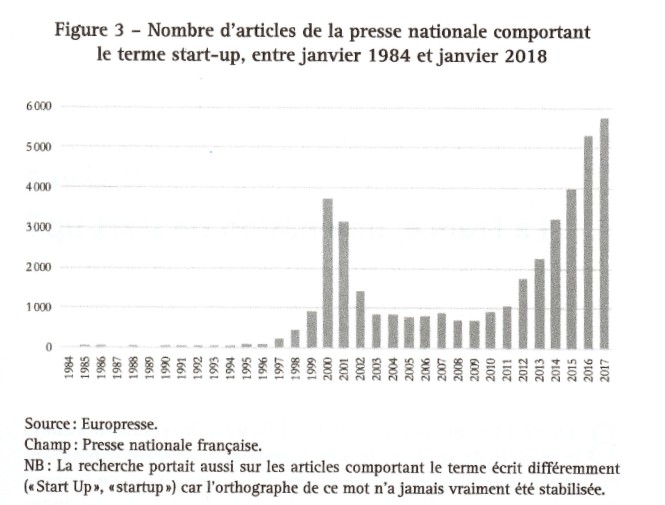

C’est le titre du chapitre 2. Et la deuxième page de ce chapitre inclut la figure qui suit. On voit aisément que la presse française a commencé à s’intéresser au sujet lors de la bulle internet puis à nouveau depuis 2012. Manon Flécher nous explique que cette seconde période n’est pas anodine, date de l’arrivée de Uber et de Airbnb en France mais aussi de la création de BPIFrance et de la French Tech. De manière tout aussi intéressante, l’auteur rappelle que le Général de Gaulle s’était rendu à San Francisco en 1960, Georges Pompidou 10 ans plus tard, François Mitterrand en 1984. L’auteur ne mentionne pas la création de Sophia Antipolis en 1969 dont Paul Graham se moque plus ou moins gentiment (voir mon post en date de 2011). Les présidents Hollande puis Macron sont apparemment des présidents autrement plus impliqués par le sujet.

La France est-elle une startup nation ? La réponse est claire si vous avez lu ce qui précède. Mais le débat est plus profond comme je l’avais indiqué dans Politics vs. Economics: A country is not a Start-up en reprenant Non, la France ne doit pas devenir une start-up. Je ne savais pas ou j’avais oublié qu’Emmanuel Macron avait alors employé le terme d’hyper-innovation. Mais les Cassandre sont inaudibles et l’hyper-communication l’emporte trop souvent sur la réalité et les faits.

Marion Flécher y répond aussi en indiquant que « malgré cet essor, c’est l’État, qui en France reste le principal financeur des start-up » [page 71]. Sa note au bas de la page 69 est révélatrice. « En 2015, les business angels auraient investi un total de 41 millions d’Euros et cela resterait deux fois moins important qu’au Royaume Uni et 2,5 fois moins qu’en Allemagne. […] En 2023, le Royaume Unis continue de devancer les autres pays européens avec 307,4 millions d’Euros investis par les business angels contre 198,5 millions pour l’Allemagne et 142,5 millions pour la France. » BPIFRance c’est deux milliards d’investissements directs au capital des entreprises [page 72].

Mon post est déjà trop long et cela tombe bien j’en suis là de ma lecture du Monde des startup. Pourtant je n’ai pas commencé le sujet de fond qu’est la sociologie des startupeur·euses. Une suite bientôt !

Post-scriptum : sur un autre sujet connexe, je viens d’acheter Palo Alto: A History of California, Capitalism, and the World dont une des critiques dit « L’histoire la plus complète – et la plus incendiaire – de ce lieu qu’il nous sera sans doute jamais donné de connaître. Une critique acerbe et sans concession, aussi bien écrite que surprenante et, parce que l’histoire a tendance à se répéter, de plus en plus urgente. Vous ne regarderez plus jamais Stanford, les entreprises technologiques emblématiques comme Hewlett Packard, ni même la Silicon Valley de la même façon. Moi non plus. » (“The most comprehensive — and incendiary — history of the place that we’re ever likely to get. A sweeping and unsparing critique, it’s also well written, frequently surprising and, because history tends to rhyme, increasingly urgent. You may never think about Stanford, iconic tech companies like Hewlett Packard or, indeed, the Valley itself the same way again. I won’t.” LOS ANGELES TIMES)

L’introduction me hante déjà : l’auteur y promet d’expliquer que les habitants de Californie, de la Silicon Valley et de Palo Alto n’ont pas tous oublié les fantômes qui les entourent et sans lesquels la région n’aurait pas pu être ce qu’elle est devenue… A suivre aussi !