Je viens de lire un article qui correspond assez bien à un aspect de l’entrepreneuriat high-tech qui est assez rarement discuté. Je le traduis directement de l’anglais et c’est son sous-titre qui m’a frappé: « qu’est-ce qui fait d’une entreprise de technologie un succès? Un mélange de peur et d’envie ».

Vous trouverez l’article en anglais sur Is Elon Musk the Bill Gates of Green? Pour ceux qui l’ignorent, Elon Musk est le patron de Tesla Motors, société dont j’ai parlé dans un post récent (en anglais seulement, mea culpa!). En effet, l’histoire d’amour entre fondateurs s’est mal terminée… Voici donc l’article de Michael Kanellos publié le 28 mai 2010 traduit de l’anglais.

Elon Musk est-il le Bill Gates du vert?

Qu’est-ce qui fait d’une entreprise de technologie un succès? Un mélange de peur et d’envie.

Tesla Motors aurait pu être un de ces deux types de société, Microsoft ou MicroUnity. Vous connaissez bien sûr l’histoire de Microsoft. Bill Gates et Paul Allen ont créé la société pour vendre des applications logicielles. Quand IBM décida de faire le PC, Microsoft gagna le contrat de fourniture d’un système d’exploitation qu’elle ne possédait pas alors. Les copieurs du PC comme Compaq – et la célébrité mondiale – suivirent.

MicroUnity vous est sans doute moins familière. Créée en 1988 par Rhodes Scholar et le génie des puces, John Moussouris, la société développa des circuits intégrés multimédia pour la télévision, le téléphone, et un jour, même pour le PC. Des millions de capital risque vinrent de Microsoft, Hewlett-Packard, TCI (aujourd’hui AT&T Broadband), Time Warner, Cox Communications, Motorola et Comcast, entre autres. Au début des années 2000, MicroUnity n’avait plus que 8 employés environ. MicroUnity gagna toutefois un procès en contrefaçon contre Intel en 2005.

Où est la différence? MicroUnity croyait pouvoir gagner avec sa technologie. En fabriquant le meilleur produit possible, les dirigeants de la société pensaient que le monde se rallierait à son point de vue. D’une certaine manière d’autres échecs tels que Segway, General Magic, Transmeta ou Be ont toutes souffert du même syndrome.

En comparaison, Microsoft n’a jamais été une société de technologie. Elle a plutôt émergé en utilisant la théorie des jeux, c’est à dire en négociant des accords et des situations dans lesquels des tiers ont trouvé plus bénéfique de coopérer avec le leader de l’informatique mondial plutôt que de le défier. Je vous l’accorde, on ne reçoit pas le prix Nobel en manipulant, mais cela peut marcher à merveille. Demandez à Otto von Bismarck.

Un des plus grands distributeurs des produit Microsoft qualifia les contrats de la société « d’usines à gaz de génie ». Vous signiez un contrat, expliquait-il, pour vous rendre compte trois semaines plus tard que toutes les contingences croisées et les programmes de bonus créaient une situation telle que vous n’aviez plus qu’à allouer toutes vos ressources à la vente des produits Microsoft au détriment des autres produits. Vous deviendrez riche en nous enrichissant, telle était l’offre de Microsoft. Et le monde de l’informatique approuva.

Tesla a toujours vanté sa technologie en ajoutant que sa mission était de sevrer l’industrie automobile de carburants fossiles, mais en réalité, elle a avancé en exploitant les leviers émotionnels des fabricants et des consommateurs automobiles à son avantage, tout comme Microsoft. Les contrats et les perceptions, plus que la gestion des batteries, ont été la clé du succès. Quand elle a levé le voile sur son prototype en 2006, Tesla invita la crème de la crème d’Hollywood à un événement à Santa Monica pour créer la sensation. Mike Eisner, ressemblant à Andre the Giant en pull-over, était présent au milieu d’un vrai parterre de célébrités.

De plus, les fondateurs ne sont pas des défenseurs conventionnels de la voiture électrique. Ils ne brandissaient pas de théories de la conspiration des constructeurs automobiles ni de discours enflammés contre les producteurs de pétrole. Le typique « vous pouvez transformer votre tondeuse à gazon en hydrofoil’ qui a longtemps entouré le monde du tout électrique a disparu. Au contraire, Tesla a promis que leurs clients feraient l’envie de leurs voisins.

Avec un sentiment de jalousie devant les succès de Tesla, General Motors a lancé l’initiative Volt. Daimler, très en retard sur le sujet du véhicule électrique, a investi dans Tesla en 2008. Aux salons automobiles, la start-up est constamment prise d’assaut. Plus tôt ce mois-ci [mai 2010], le dernier succès en date de Tesla fut l’annonce par Toyota d’un accord pour investir $50M dans la société et la société japonaise annonça que Tesla fournirait la technologie pour ses propres véhicules électriques. Les documents de la SEC [l’autorité de régulation de la bourse aux Etats Unis – Tesla envisage prochainement une IPO] montrent que Tesla a payé $42M pour l’usine NUMMI. Autrement dit, Tesla a été payée $8M pour prendre le contrôle d’un centre de production apprécié. L’accord a été rendu possible par le fait que Musk contacta Akio Toyoda, le président du conseil d’administration de Toyota, et lui fit tester un roadster Tesla, tout électrique. « J’ai senti le souffle — le souffle du futur » a déclaré Toyoda en descendant du véhicule.

Aucun doute que Nissan, le lointain numéro trois du cercle fermé des constructeurs japonais, qui était devenue la société dont l’on parle avec la Nissan Leaf a aussi traversé l’esprit de Toyoda! Est-ce que l’image et le buzz autour de la Prius seraient déjà dépassés? Avec un petit coup de pouce, Toyota va-t-elle entrer dans une deuxième décennie de leadership?

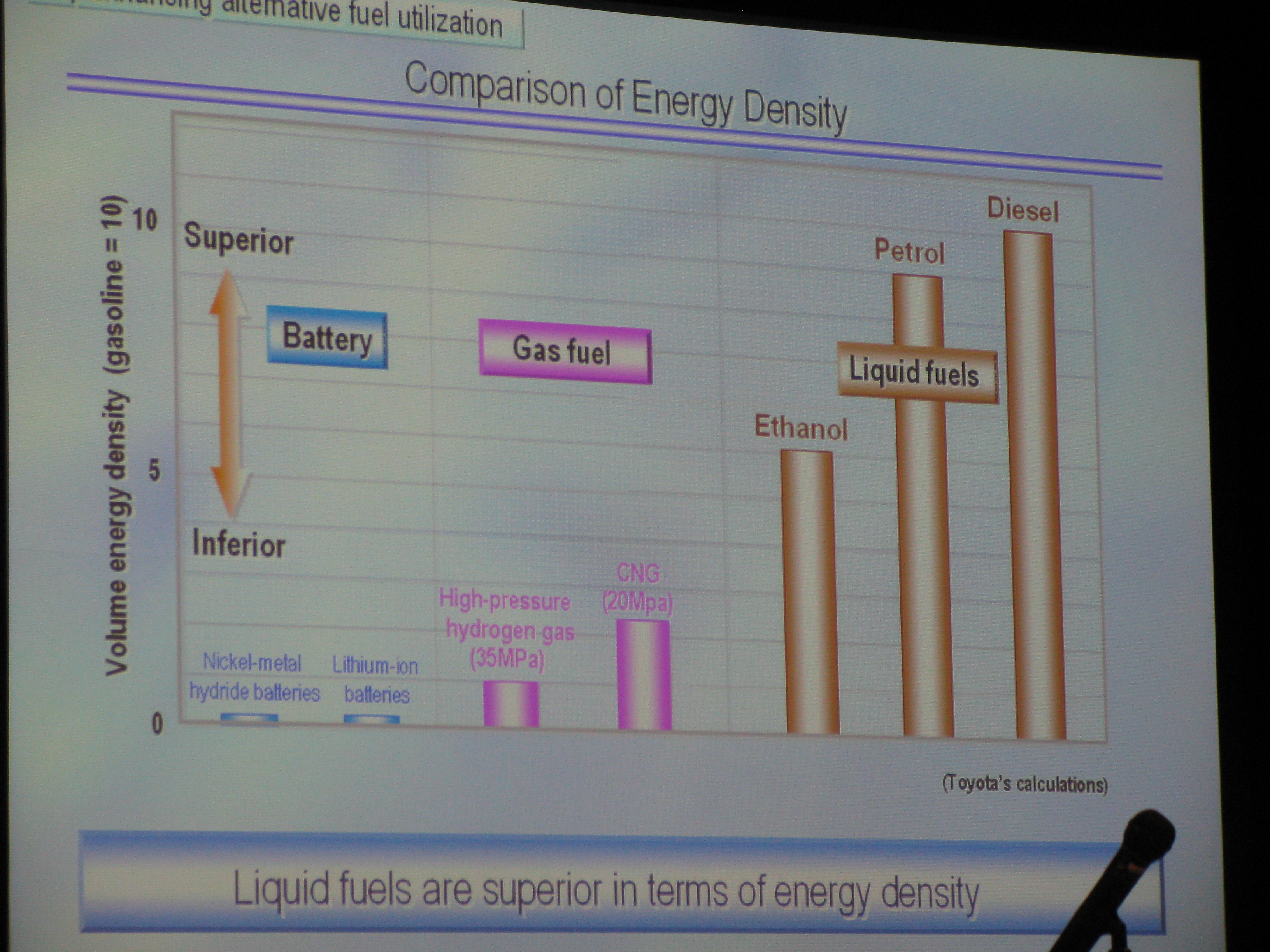

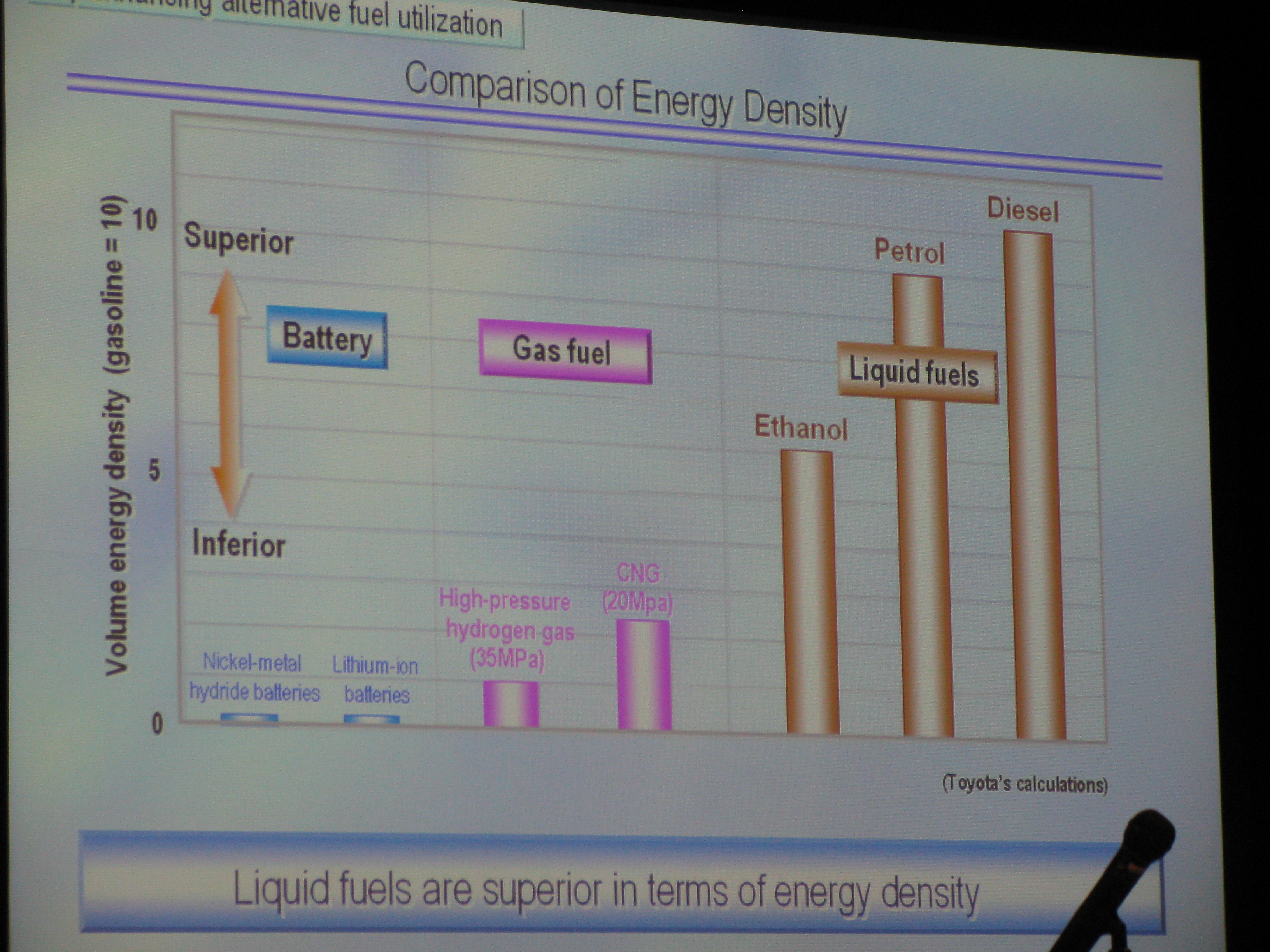

Souvenez-vous. Il n’y a pas si longtemps, Toyota avait exprimé un certain scepticisme avec les batteries au lithium et le véhicule électrique. Regardez cette photo d’une présentation de Toyota. La technologie sur la partie gauche du graphique montre celle à faible densité énergétique, les batteries lithium-ion. « Les batteries lithium-ion seront probablement utilisées dans les véhicules, mais nous avons toujours des problèmes, » déclarait Masatami Takimoto, qui coordonne la technologie chez Toyota, en montrant cette image. « Nous devons considérer que l’électricité et les pile à combustible seront nécessaires. »

Il y a cinq ans, les biocarburants semblaient représenter une alternative plus réaliste. Les journaux faisaient leur une de ces gens qui remplissaient leur réservoir d’huile de friture. Aujourd’hui, le consommateur est tombé sous le charme de l’électrique et les fabricants de biocarburant parlent plus de fournir aviation et poids lourds. Le vent a tourné, pour autant les batteries n’ont pas fait de progrès étourdissants en si peu de temps. Il faut à peu près dix ans pour doubler les performances des batteries. Cette image de Toyota semblait donner l’avantage aux piles à combustible. Elle date de l’automne 2008, il y a environ un an et demi.

Tesla va-t-elle réussir? peut-être pas. Mais la start-up a déjà eu un impact historique et a convaincu une industrie toute entière de changer de vitesse. Et elle l’a fait en jouant des égos, de la peur et de l’intérêt.