Voici ma deuxième contribution à Créateurs, la newsletter genevoise, qui m’a demandé d’écrire une série de courts articles sur des start-up célèbres et leurs fondateurs. Après Adobe et ses fondateurs, John Warnock et Charles Geschke, voici Bob Swanson, Herbert Boyer, fondateurs de Genentech.

Bob Swanson et Herbert Boyer: Genentech

Les biotechnologies semblent être un continent à part sur la planète start-up. Elles donnent parfois l’impression d’être réservées à des scientifiques de pointe que les investisseurs financeraient pour le potentiel de leurs idées. Et l’entrepreneur dans tout cela ?

L’histoire des débuts de Genentech est la plus belle illustration que l’entrepreneur visionnaire est aussi nécessaire dans les biotechnologies. Plus qu’une entreprise, c’est une industrie que Bob Swanson a créée.

La légende veut que Bob Swanson capital-risqueur de 29 ans ait rencontré Herbert Boyer, professeur à l’université de Californie à San Francisco (UCSF). L’argent du premier et les idées du second ont permis la création de Genentech en 1976, suivie d’une entrée en bourse en 1980. L’histoire mérite approfondissement : Bob Swanson n’est pas un vrai investisseur, c’est un entrepreneur. Il a été embauché par Kleiner et Perkins (KP) qui ont compris que la vraie valeur d’un fonds de capital-risque est dans la création de sociétés et pas seulement dans le soutien financier. Ils l’ont compris avec le succès de Tandem et de Jimmy Treybig qu’ils ont financés dès le premier jour, en 1974. (Voir aussi les posts sur le premier fonds de KP.) Bob Swanson est passionné par le potentiel de la biologie et de la génétique (il a une licence de chimie du MIT en plus d’un MBA). Après avoir aidé KP pour une de leurs sociétés, il quitte le fonds pour se consacrer à sa passion. Il rencontre professeur après professeur qui tous, lui font comprendre que tout cela est science de haut niveau, mais bien loin d’applications commerciales.

Herbert Boyer n’est pas un professeur typique. Il est avec Stanley Cohen, le co-inventeur d’un brevet, chose assez rare dans le monde académique des années septante. Ce brevet appelé plus tard « Cohen Boyer » décrit le principe des manipulations d’ADN si bien que toutes les nouvelles technologies dans ce secteur nécessitaient l’utilisation de ce brevet et donc le paiement de royalties à leurs propriétaires : les universités de Stanford et UCSF se sont ainsi partagés plus de $250M en licences de la technologie à de nombreux industriels. Sur les débuts de Genentech, l’histoire et la légende se mêlent. Swanson appelle Boyer qui lui dit être très occupé mais qu’il pourrait lui consacrer dix minutes le vendredi après-midi suivant. Swanson n’a qu’une obsession : les applications de la recherche. Boyer lui répond qu’il y a évidemment un potentiel mais qu’il faudra encore dix ans de recherche fondamentale. « Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? » ne cesse de demander Swanson, au point que Boyer en arrive à penser : « Pourquoi pas? Peut-être peut-on aller plus vite ». Les dix minutes deviennent trois heures.

Genentech est née, du moins dans les deux têtes bien arrosées de bière. Il faut alors convaincre les sceptiques, les investisseurs n’étant pas les moindres. Une semaine plus tard Tom Perkins rencontre les deux hommes et se souvient : « le risque technique était énorme. J’étais très sceptique. Je ne connaissais rien à la biologie. » Très impressionné par l’énergie de Swanson et la compétence de Boyer, il se décide à avancer petit à petit, pour diminuer les risques à chaque nouvelle étape et en minimisant l’investissement. Kleiner investit $100’000 qui durent neuf mois.

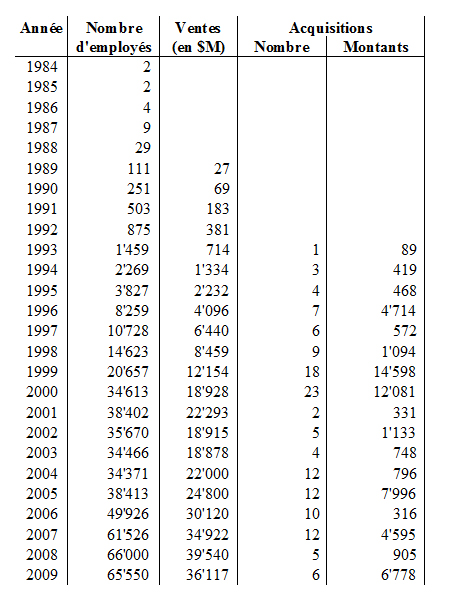

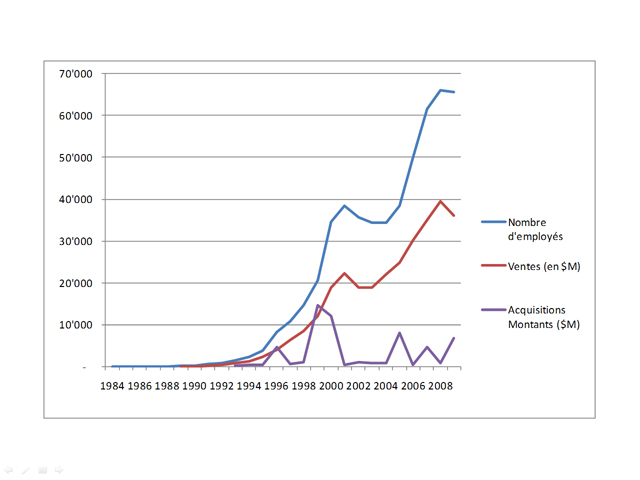

La suite fait partie de l’Histoire. Genentech clone l’insuline en 1978 et l’hormone de croissance en 1979. Genentech aura levé $10M auprès d’investisseurs privés avant une entrée en bourse au Nasdaq en octobre 1980. Une première : une société de biotechnologies séduit les marchés alors que son premier produit ne sera approuvé qu’en 1985. En 1990, Roche et Genentech signent un accord stratégique qui fait de Roche l’actionaire majoritaire de la start-up. L’histoire se conclut en 2009 lorsque Roche acquiert l’intégralité des actions de Genentech.

Swanson n’était pas un investisseur, mais un entrepreneur visionnaire. Boyer n’était pas un universitaire dans sa tour d’ivoire. Ils ont eu aussi la chance d’avoir le meilleur des mentors, Tom Perkins. De l’énergie, des idées, un peu d’argent. C’est à une conversation presqu’accidentelle que l’ont doit l’émergence d’une industrie qui vaut des dizaines de milliards de dollars.

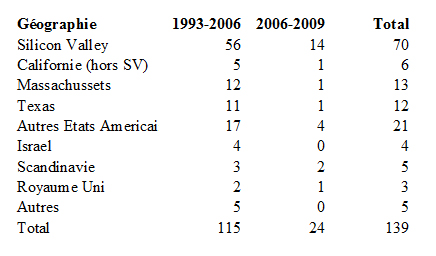

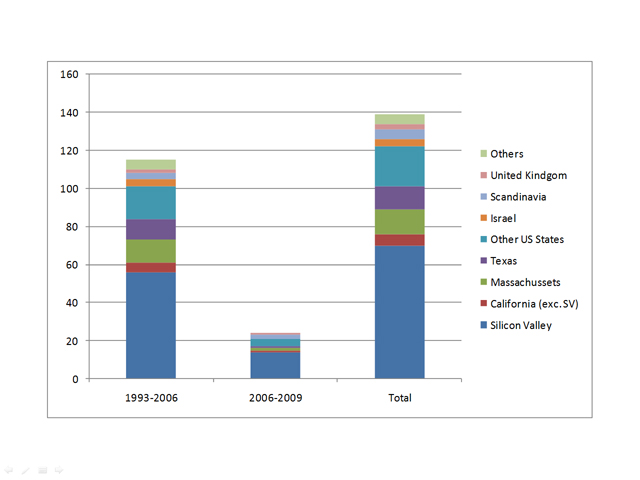

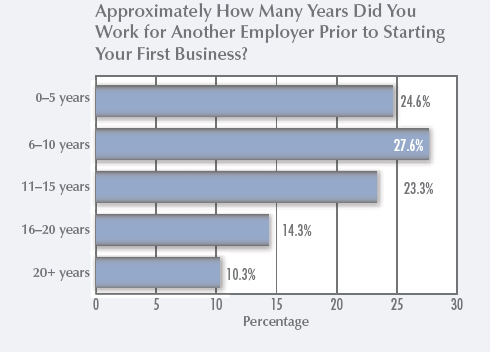

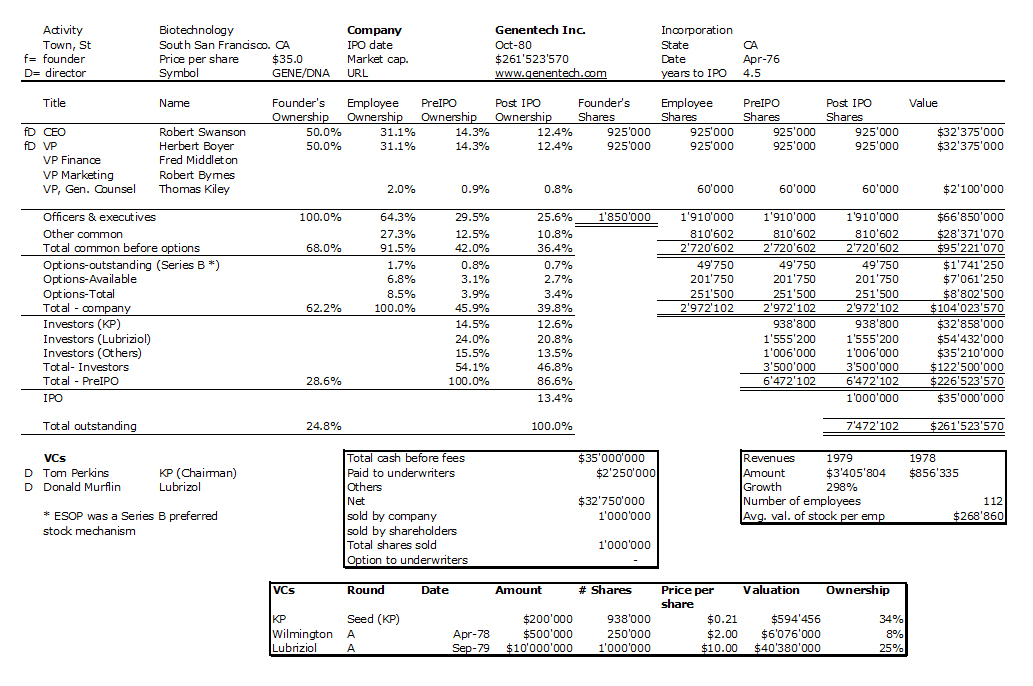

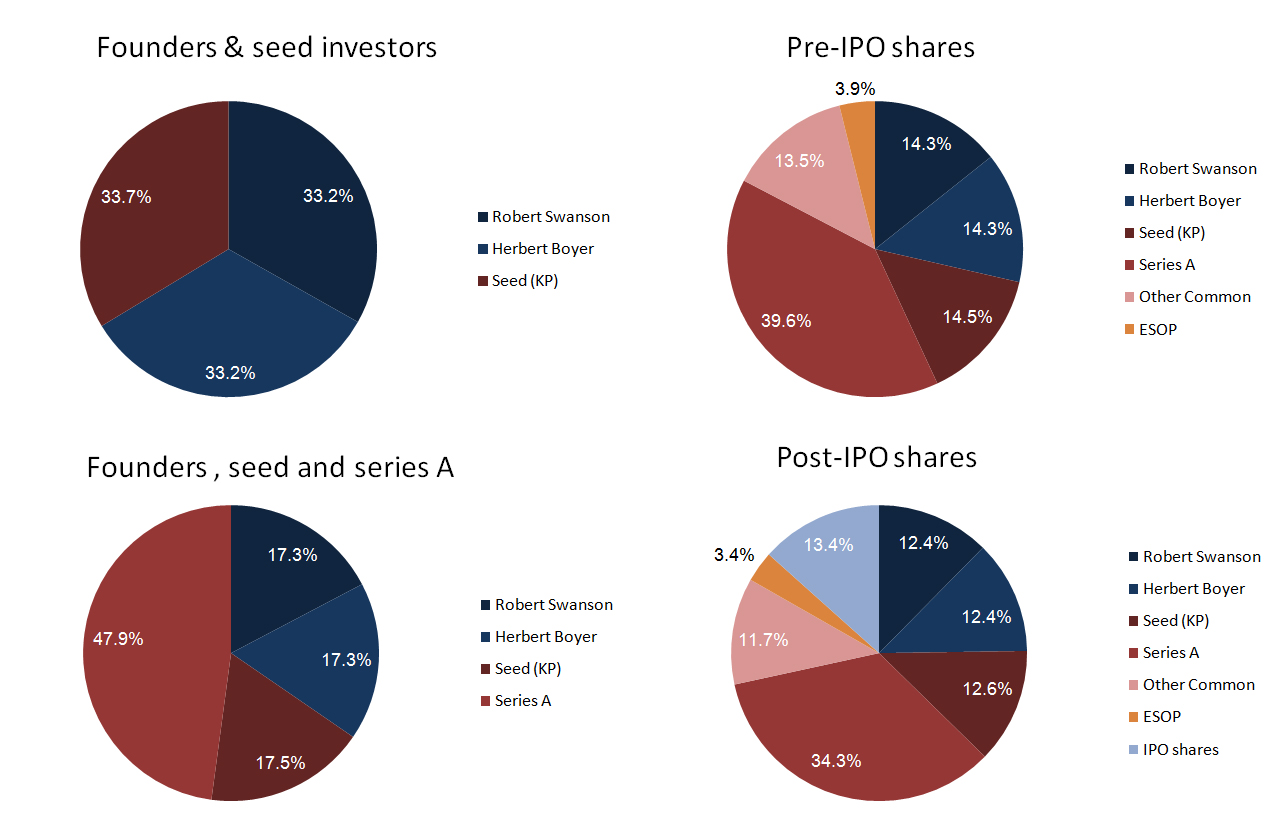

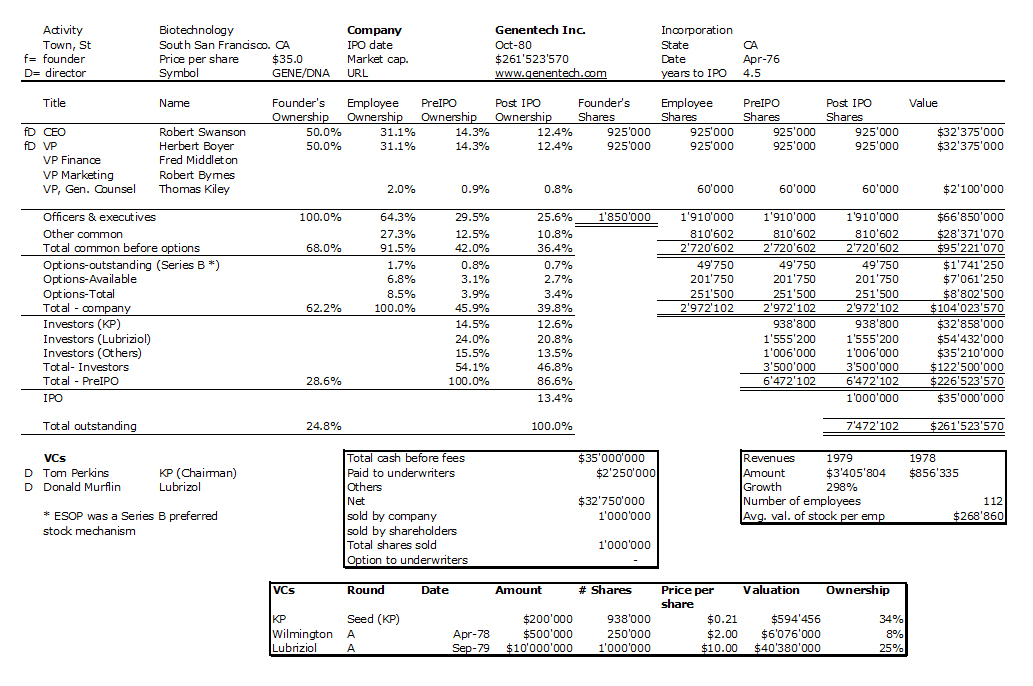

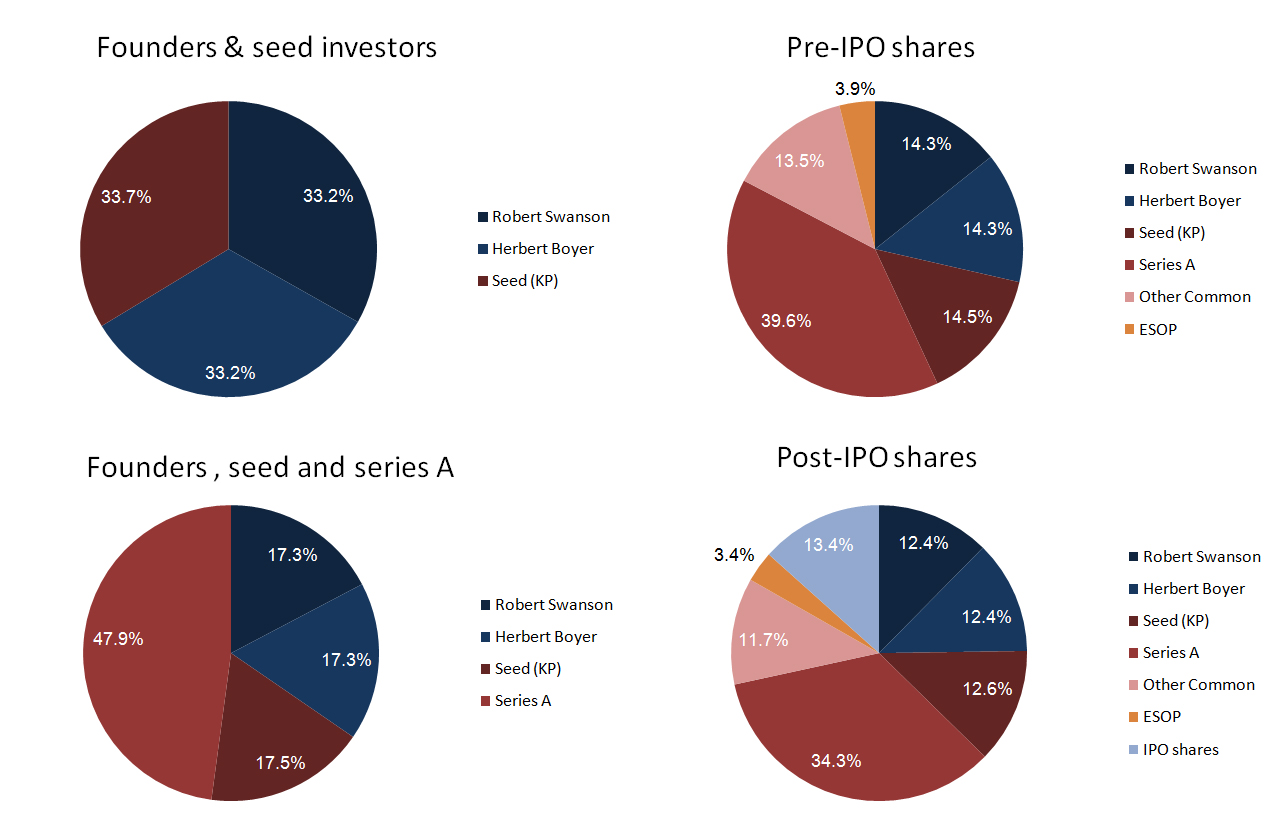

Cerise sur le gateau, la table de capitalisation de Genentech à l’IPO:

Pour en savoir plus:

Internet Archive:

http://www.archive.org/search.php?query=genentech

Le site web de Genentech:

http://www.gene.com

Prochain article: Des femmes entrepreneurs, Carol Batz et Sandy Kurtzig