Créateurs, une newsletter genevoise m’a demandé d’écrire une série de courts articles sur des start-up célèbres et leurs fondateurs. J’ai décidé de commencer par Adobe et ses fondateurs, John Warnock et Charles Geschke. Vous trouverez l’article plus bas, mais aussi les données habituelles que j’aime fournir sur les start-up: leur capitalisation à l’IPO et l’évolution de l’actionnariat de la création à l’entrée en bourse.

John Warnock et Charles Geschke: Adobe

Les start-up sont très souvent associées à leurs créateurs. Les noms de Steve Jobs ou Bill Gates sont inséparables de leur entreprise. Moins connus John Warnock et Charles Geschke ont pourtant un parcours des plus édifiants.

Sans avoir le profil de l’entrepreneur typique (ce ne sont pas des «school dropouts» qui se lancent dans l’aventure entrepreneuriale avant leur 30 ans), John Warnock et Charles Geschke fondent en 1982, à quarante ans passés, Adobe Systems, l’entreprise à l’origine d’Acrobat et Photoshop, deux des logiciels informatiques les plus utilisés au monde.

De l’imprimante au programme d’imprimante

Tout commence dans les années 70, au célèbre Palo Alto Research Parc de Xerox, le fabricant de photocopieuses. Les deux ingénieurs ressentent une frustration de plus en plus grande car, si la recherche de Xerox a permis le développement de la souris, du traitement de texte, de l’email ou du protocole Ethernet, la société est incapable d’en faire des réussites commerciales. Warnock et Geschke ne parviennent pas à convaincre Xerox du potentiel de leurs travaux. «Par peur ou par incompréhension de leur direction » pensent-ils, mais aussi en raison de : «leur naïveté de chercheurs devant la difficulté à passer d’un concept ou d’un prototype à un projet commercial».

Ils quittent donc Xerox en 82 et lèvent 2,5 millions de dollars pour développer leur projet: des imprimantes de haute qualité et un système qui permet de les connecter à des réseaux d’ordinateurs.

En rencontrant leurs clients potentiels (DEC, Apple), ils découvrent que personne ne veut de leur machine. Steve Jobs leur explique qu’il a besoin de leur protocole d’impression, PostScript, pour le Macintosh qu’il développe. Ils changent immédiatement leur business plan. Adobe devient alors une société de logiciel avec la réussite qu’on lui connaît.

De bons conseils

Leur vision de l’entrepreneur est toute aussi passionnante. S’ils le sont plus devenus par accident que par destin, ils peuvent aujourd’hui conseiller les futurs créateurs.

Il faut être toujours flexible essayer, explorer de multiples solutions, les confronter aux clients, abandonner rapidement les fausses pistes. Constat qu’ils appliquent également à la personnalité du chef d’entreprise: «99% des fondateurs échouent car ils ne savent pas évoluer et veulent plutôt contrôler.»

Passion, prise de risque et confiance en soi, semblent les ingrédients majeurs tout comme l’intelligence et le travail: «mais cela n’est pas suffisant. La chance joue aussi un très grand rôle.» ajoutent-ils.

Quand il aborde son «grand» âge lors de la fondation d’Adobe, Geschke dit: «Je ne crois pas que diriger une société soit mystérieux. Le fait d’avoir plus de quarante ans a sans doute aidé du point de vue de l’expérience, mais l’essentiel est la vision.» Il faudrait toujours en avoir une, ce qui permet d’avoir un temps d’avance sur le marché, élément nécessaire à la réussite, selon lui: «Je ne suis pas un chasseur mais l’on m’a dit que pour viser un canard, il faut tirer là où il sera, pas où il est. C’est la même chose avec la technologie. Si l’on reste focalisé sur le marché actuel, la solution ne sera pas adaptée aux problèmes au moment de son lancement et la compétition sera très grande».

Les ingrédients du succès

De la frustration originelle, cause de leur départ de Xerox au succès d’Adobe, les leçons à tirer sont variées: ne jamais devenir une «one-product» compagnie, la technologie n’est pas simplement transférable il faut lui ajouter de la matière grise, engager de bons professionnels et en tant que fondateurs avoir «le potentiel intellectuel, l’honnêteté, l’éthique et les principes qui gouvernent aussi bien vie privée que vie professionnelle».

Quelques lignes pour résumer les ingrédients du succès qui sont multiples, complexes tout en étant simples mais certainement communs à tous les grands entrepreneurs.

Pour en savoir plus:

The Revolutionaries: www.thetech.org/exhibits/online/revolution

Adobe Systems, Computer History Museum: www.computerhistory.org

Founders at Work, J. Livingston, Apress (2007)

In the company of Giants, R. Jager and R. Ortiz, Mcgraw-Hill (1997)

Prochain article: Bob Swanson: Genentech

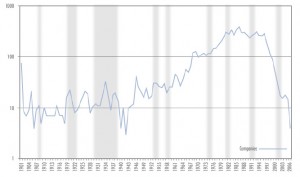

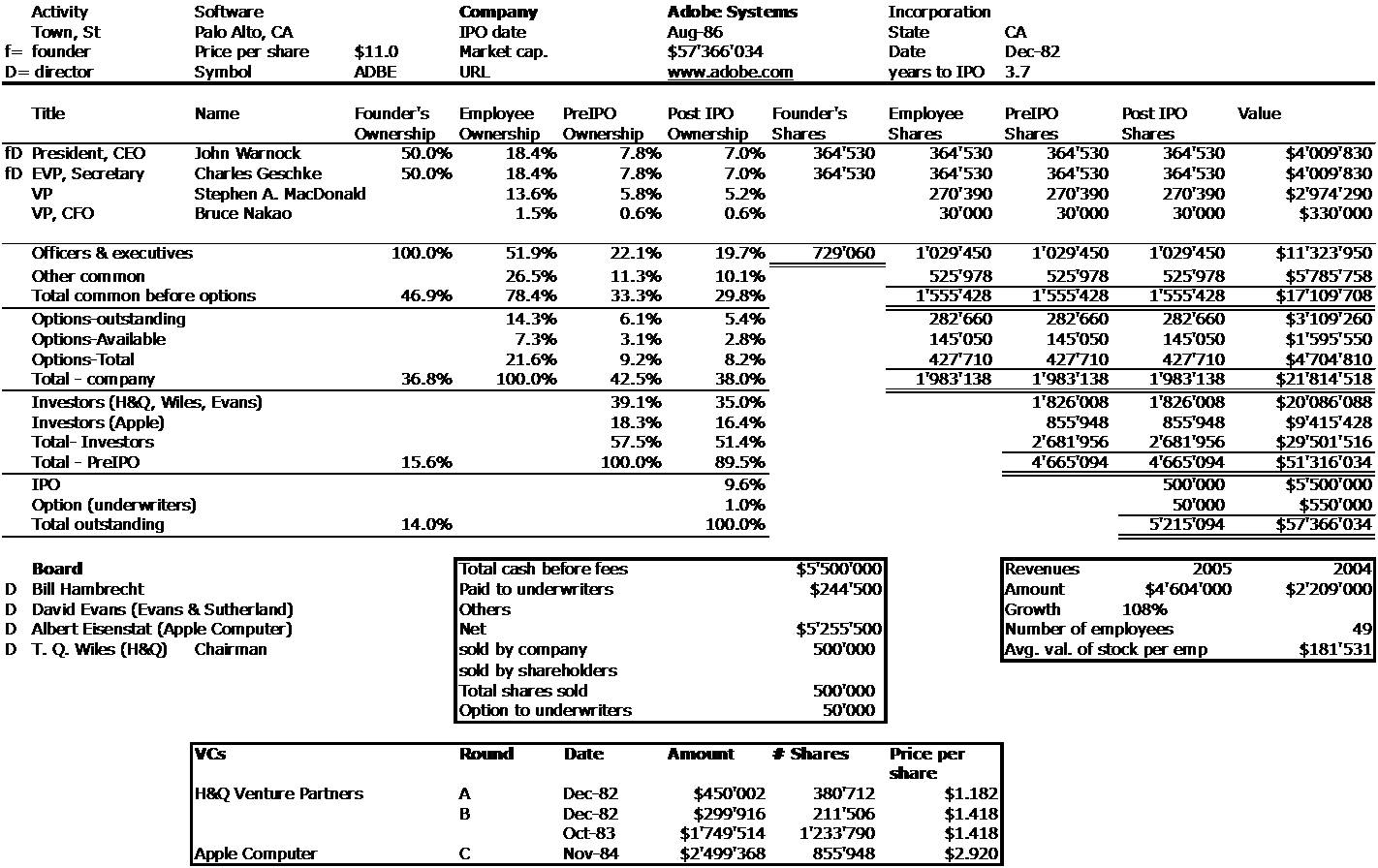

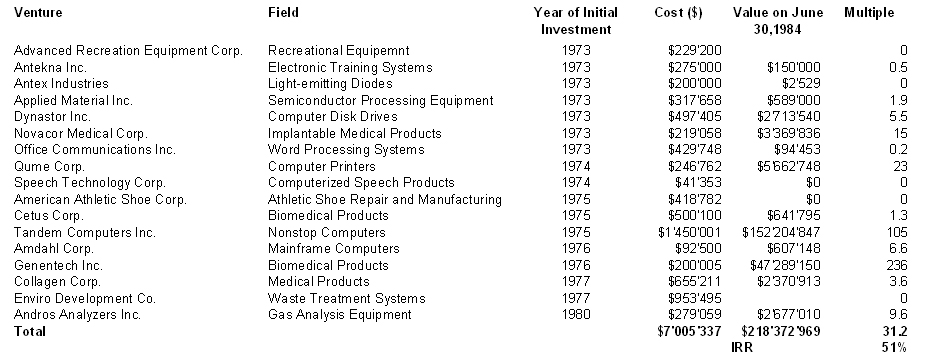

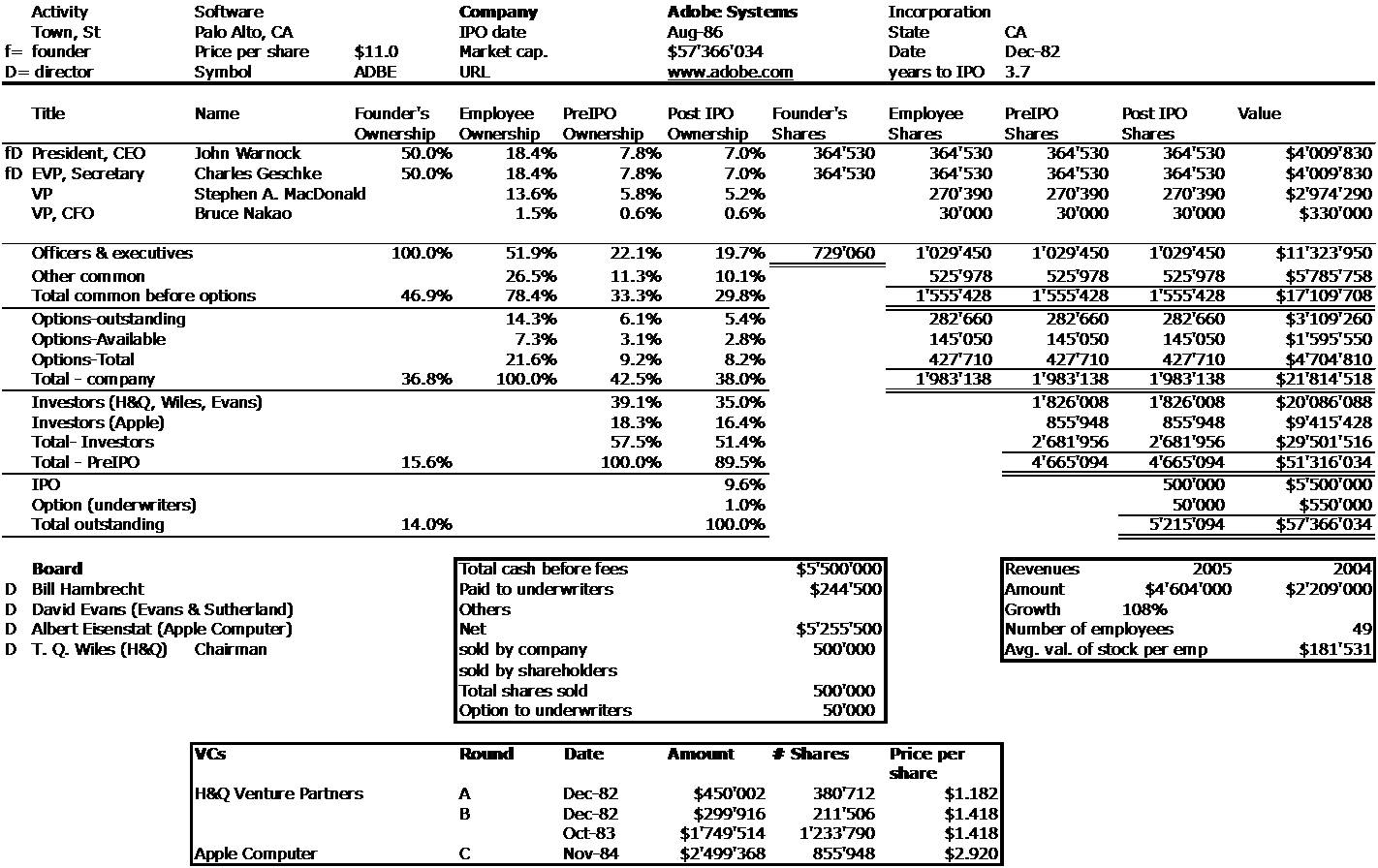

Voici la capitalisazion d’Adobe en 1896,

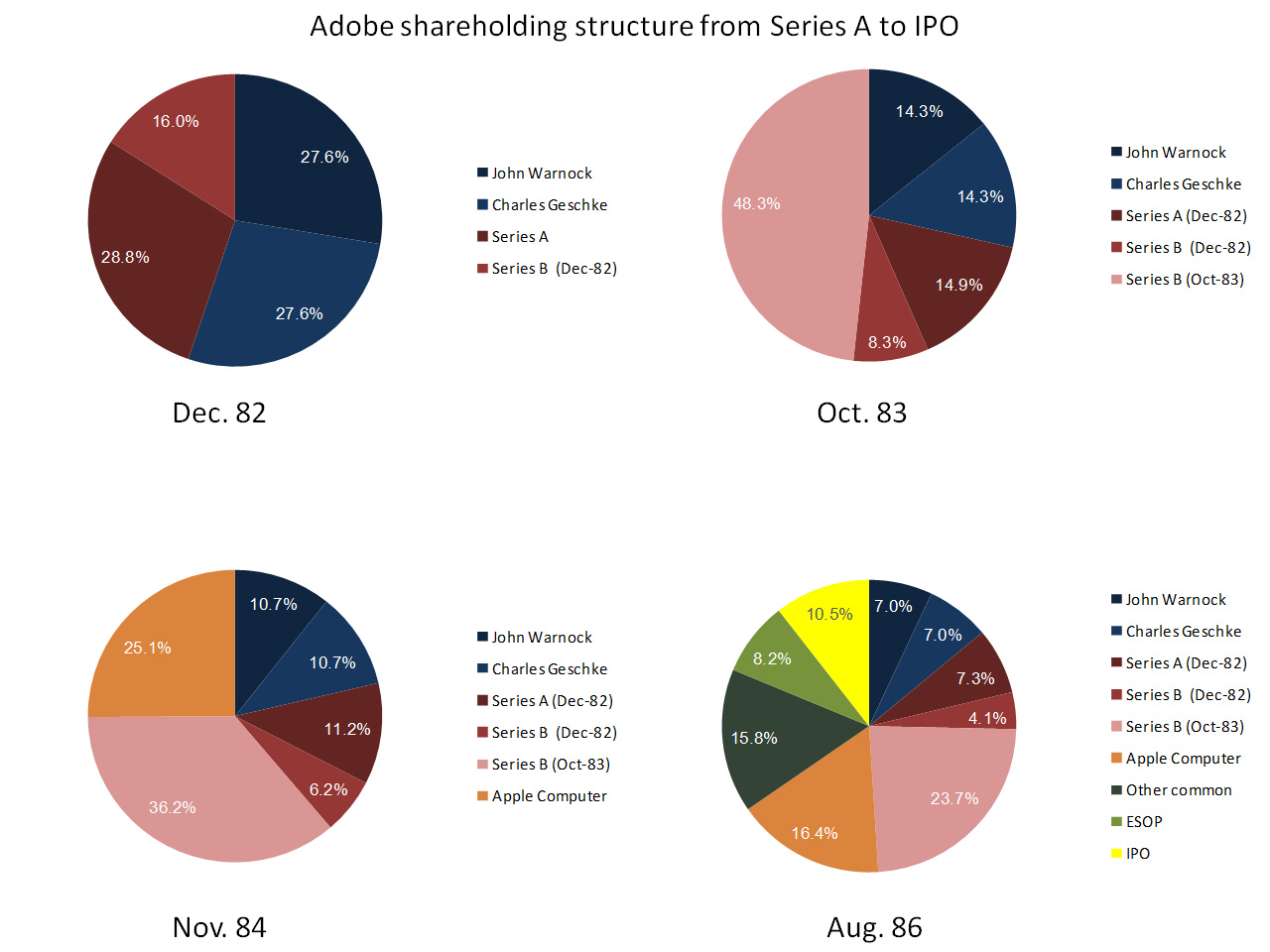

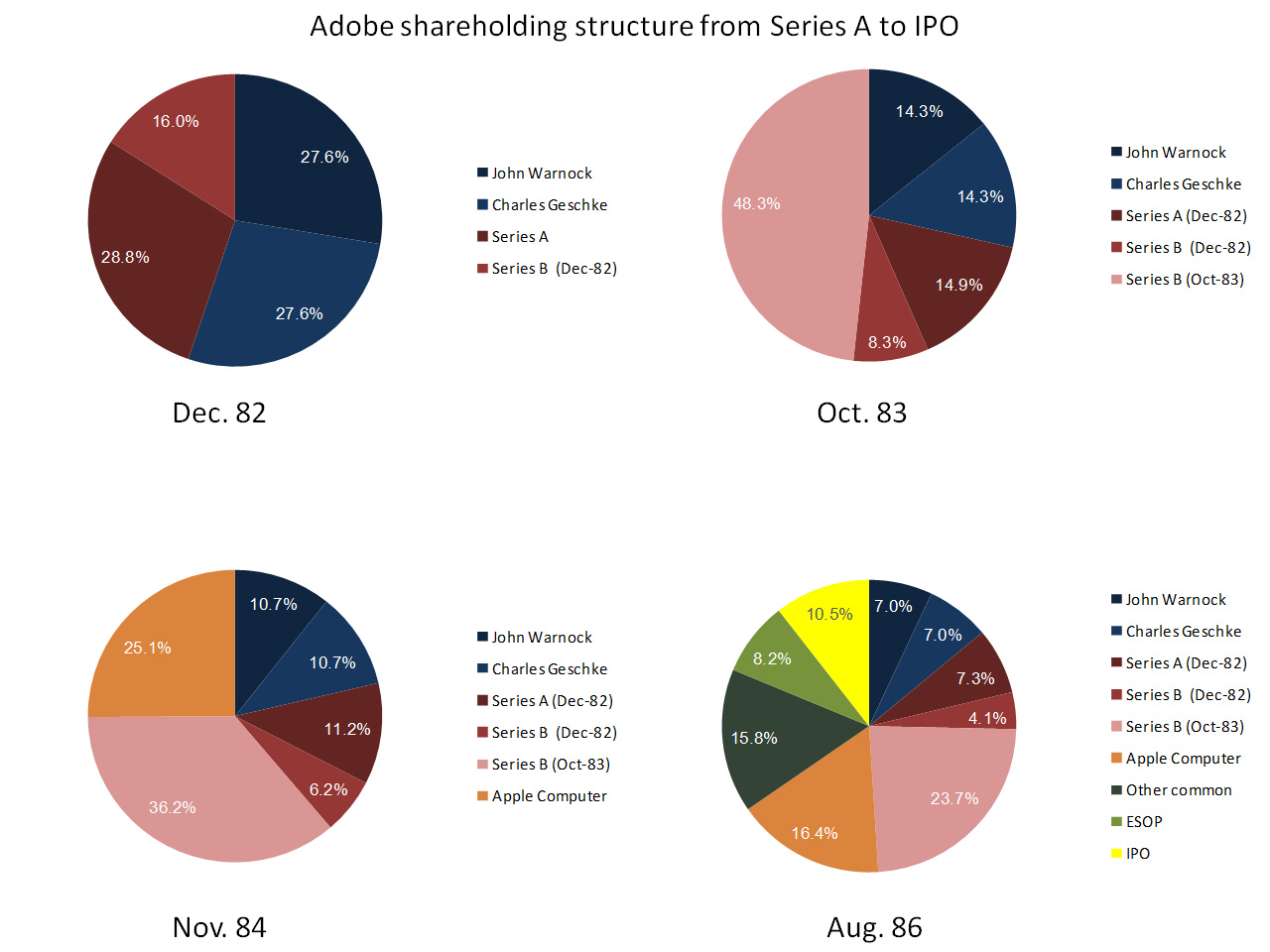

et l’évolution de l’actionnariat de 1982 à 1986: