J’ai continué à lire l’excellent From the Basement to the Dome de Jean-Jacques Degroof et j’ai trouvé des éléments tout aussi inspirants sur les écosystèmes, la culture et aussi le transfert de technologie des institutions académiques après mon premier post. Les voici:

6 ingrédients d’un écosystème

Degroof nous livre les éléments culturels d’un écosystème : Mais qu’en est-il de cette culture qui a soutenu l’entrepreneuriat ? L’argument de ce livre est que l’entrepreneuriat est particulièrement en accord avec au moins six éléments de la culture du MIT : une dynamique organisationnelle ascendante bien ancrée ; l’excellence dans toutes les choses que l’on étudie ou tente de faire, ainsi qu’une croyance dans le travail acharné et le courage ; un intérêt pour la résolution de problèmes et un impact positif sur le monde ; une croyance dans l’expérimentation et une tolérance à l’échec ; la fierté d’être perçus comme des rebelles, parfois farfelus et même un peu geek, poursuivant des solutions non conventionnelles ; et la tradition d’une approche multidisciplinaire de la résolution de problèmes. [Page 90]

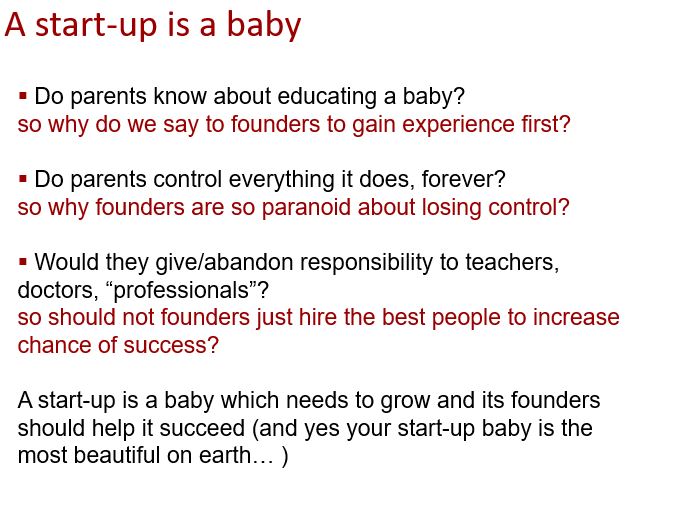

Pourquoi les startup ?

Voici un commentaire intéressant sur le transfert de technologie universitaire : « Les entreprises établies sont rarement intéressées par l’octroi de licences pour des technologies émergentes du milieu universitaire pour plusieurs raisons. Elles ne comprennent pas le potentiel de la technologie ; le délai pour développer la technologie en un produit viable dépasse l’horizon temporel avec lequel la plupart des entreprises sont à l’aise, ou bien elles craignent de cannibaliser leur activité existante. En conséquence, en 1987, le nouveau directeur du TLO, John Preston, a pris l’initiative d’accorder des licences de technologie à de nouvelles entreprises en échange de participation au capital, d’abord à titre expérimental, car le MIT était très préoccupé par les conflits d’intérêts potentiels. Au cours de la première année de cette politique, six sociétés ont été constituées sur la base de ces licences, dont ImmuLogic et American Superconductor. Seize autres sociétés ont été formées au cours de la deuxième année. [Page 34]

Degroof décrit ensuite la multitude d’outils de l’écosystème, tous dans une logique bottom up, avec la sérendipité (chapitre 6) comme mécanisme assez courant. Le début du chapitre 8 sur le transfert technologique avec l’exemple d’Amberwave est un autre must-read :

Souvent, les performances initiales de la nouvelle technologie sont soit inférieures à celles des solutions existantes, soit insuffisantes pour justifier le coût du changement pour les clients potentiels. En conséquence, les entreprises établies ne voient souvent pas le potentiel des nouvelles technologies académiques. De plus, dans les rares cas où l’avantage de la technologie est évident ou clairement prometteur, les entreprises établies craignent souvent de cannibaliser des parts de marché de leur technologie existante – une technologie dans laquelle elles ont investi du temps et de l’argent, et autour de laquelle elles ont construit toute la chaine de valeur et d’autres infrastructures.

On estime qu’un investissement égal à 10 à 100 fois le coût de la recherche académique est nécessaire pour mettre une technologie académique sur le marché. Ce processus demande également de la patience et de la persévérance. La délivrance d’un brevet peut prendre au moins deux à trois ans une fois qu’il est déposé. Lorsqu’une entreprise octroie enfin une licence pour une technologie, cela peut prendre cinq à dix ans supplémentaires avant de générer des revenus. Dans l’ensemble, les performances incertaines du développement d’inventions académiques, les coûts associés et le décalage entre l’invention et la génération de revenus rendent l’investissement dans des inventions académiques embryonnaires extrêmement peu attrayant.

Cela ne signifie pas que les grandes entreprises ne licencient jamais les brevets des universités, mais le plus souvent, les inventeurs sont les seuls à comprendre et à croire au potentiel commercial de leur technologie. Ils sont donc souvent les seuls candidats intéressés à fonder (et parfois à financer) une entreprise pour commercialiser leur technologie. Ce processus implique l’obtention d’une licence pour le ou les brevets basés sur leur invention de leur université, puisque, suite à la loi Bayh-Dole de 1980, l’université possède la propriété intellectuelle de la recherche financée par le gouvernement. L’avantage des inventeurs réside dans les connaissances étendues et uniques qu’ils ont accumulées grâce à leurs efforts de recherche et à leur exposition à l’industrie au fil des ans. [Page 156]

Gérer le transfert de technologie

Voici des informations intéressantes ici sur la prévention des conflits d’intérêts au MIT : les règles n’autorisent pas les membres du corps professoral à utiliser des étudiants pour la recherche et le développement (R&D) liée à une start-up dans laquelle ce professeur a des intérêts, et les étudiants ne peuvent pas non plus être employés par une telle start-up . Une start-up dans laquelle un professeur a un intérêt n’est pas autorisée à financer des recherches dans le laboratoire de ce professeur. De même, un professeur n’est pas autorisé à mener des recherches financées par le gouvernement fédéral en collaboration avec une telle start-up, à l’exception du financement SBIR et Small Business Technology Transfer (STTR). Une jeune entreprise ne peut pas être située dans un laboratoire. Les employés de la start-up d’un professeur ne peuvent être impliqués dans les activités de recherche du laboratoire du professeur. La recherche en laboratoire ne peut pas être influencée par les autres activités professionnelles d’un professeur. L’emploi à temps plein d’un membre du corps professoral au MIT interdit des responsabilités managériales importantes dans une start-up. [Pages 161-62]

Ou à propos de gagner de l’argent avec le transfert de technologie : de nombreuses universités s’attendent à ce que leurs activités de transfert de technologie soient rentables et génèrent des revenus. Bien que le MIT soit l’une des universités les plus performantes et les plus expérimentées en termes de transfert de technologie, son expérience montre que ce type de gain financier est une attente trompeuse. « Toute université qui compte sur son transfert de technologie pour apporter un changement significatif à ses finances sera statistiquement en difficulté », a déclaré Nelsen. À cette fin, sa devise pendant son mandat à la tête du TLO était : « L’impact, pas le profit. » [Page 162]

De nombreuses histoire de startup

Degroof ajoute des descriptions anecdotiques de startup, riches en leçons, telles que BBN (1948), Teradyne (1960), Analog Devices (1965), Prime Computer (1972), Apollo Computer (1980), Thinking Machines (1983), Harmonix Music Systems (1995), Amberwave (1998) ThingMagic (2000), Momenta Pharmaceuticals (2001), SmartCells (2003), Ambri (2010), Firefly Bioworks (2010), Sanergy (2011), Wecyclers (2012), Nima Sensor (2013), Bounce Imaging (2013), ReviveMed (2016), Biobot Analytics (2017), sans oublier les 40+ spinoffs de Robert Langer de 1987 à aujourd’hui !

Du capital-risque interne – The Engine

Mon expérience avec les fonds de capital-risque universitaires est pour le moins mitigée. Il s’agit donc d’une initiative intéressante : face à cette défaillance perçue du marché, la direction du MIT a souligné la nécessité de capitaux patients pour amener des entreprises qui tentent de commercialiser une science difficile et ont besoin de plus de temps que les entreprises numériques pour atteindre un stade où elles sont prêtes pour le capital-risque. […] En octobre 2016, le président Reif a annoncé la création de The Engine, https://www.engine.xyz, une société à but lucratif mais d’intérêt public, distincte du MIT, qui agirait comme un accélérateur pour les start-up essayant de commercialiser des « technologies difficiles » en fournissant des conseils et des installations physiques, ainsi qu’un fonds d’investissement de capital patient. […] En plus d’aller à l’encontre de la politique du MIT de ne pas financer les projets entrepreneuriaux, The Engine a également rompu avec la tradition de l’Institut en incubant les projets entrepreneuriaux de ses membres, ce qui a certainement soulevé des objections substantielles au sein de la communauté du MIT. [Page 64]

The Engine a un double objectif : il recherche des rendements financiers et il recherche un impact. The Engine a levé 200 millions de dollars pour son premier fonds, le MIT contribuant 25 millions de dollars. […] Le fonds investit de 250 000 à 2 millions de dollars par entreprise, et ses investissements ne sont pas exclusifs aux entreprises liées au MIT. L’investissement est réalisé avec un horizon temporel de dix-huit ans, plutôt que les cinq à huit ans typiques donnés dans le cas des fonds de capital-risque. […] Deuxièmement, The Engine permet aux start-ups d’accéder à des infrastructures, telles que des équipements spécialisés coûteux, dont certains du MIT, qui pourraient autrement représenter une barrière à l’entrée de fondations solides. L’installation était initialement située dans 3000 m2 d’espace à Cambridge, avec l’ambition de s’étendre à 20 000 m2 grâce à un réseau de bureaux, de laboratoires et d’espaces de prototypage et de fabrication à quelques pâtés de maisons de Kendall Square. […] Troisièmement, la nouvelle initiative s’accompagne d’un réseau de professionnels et de mentors dans ce qu’on appelle l’espace de la hard-tech. [Page 173]

En 2020, The Engine a levé 250 millions de dollars avec 35 millions de dollars du MIT et l’Université de Harvard l’a rejoint en tant que nouveau LP. Est-ce différent du VC ? Est-ce que cela réussira ? Le temps nous le dira…