Voici mon troisième et dernier message sur le livre de Levine et Boldrin. Je couvre ici les deux derniers chapitres sur l’industrie pharmaceutique (chapitre 9) et leurs conclusions (chapitre 10). Paresseux comme d’habitude, ce sont surtout certains des extraits. Pour rappel vous pouvez trouver ici les partie 1 et partie 2.

L’industrie pharmaceutique

Le modèle traditionnel prédit qu’il devrait y avoir de nombreux producteurs potentiels d’un médicament, que l’industrie devrait être dynamique et concurrentielle, et donc très innovante avec de nouveaux arrivants contestant fréquemment les opérateurs historiques au moyen de médicaments supérieurs et innovateurs.

Certaines personnes estiment l’industrie pharmaceutique et certaines personnes la méprisent: il y a peu de moyen terme. L’industrie pharmaceutique est l’exemple type de tous les supporters du monopole intellectuel. Il est l’exemple vivant que, sans les brevets qui protégent les inventeurs, la production de nouveaux médicaments miracles que nous avons pris l’habitude de vivre ne se seraient pas matérialisée, notre espérance de vie serait beaucoup plus courte, et des millions de gens seraient morts des maladies. Le « Big Pharma » a plutôt réussi. Dans le camp opposé, le Big Pharma est le fléau de l’humanité: un club d’hommes blancs oligopolistiques qui, en contrôlant la médecine dans le monde entier et en refusant de vendre des médicaments à leur coût marginal, laissent mourir des millions de personnes pauvres. […] Tout cela semble bien compliqué, alors laissez-nous traiter cela avec soin et, pour une fois, jouer le rôle des sages: media stat virtus, et sanitas.

Quelle est la force de l’argument pour les brevets dans l’industrie pharmaceutique? Alors que le Big Pharma n’est pas forcément le monstre que certains représentent, l’argumentaire pour les brevets dans l’industrie pharmaceutique est beaucoup plus faible que la plupart des gens pensent. [Pages 242-243]

Les auteurs font une analyse longue et intéressante de l’histoire de l’industrie chimique avec la France et le Royaume-Uni jouant les monopoles tandis que l’Allemagne et la Suisse pouvaient innover.

[Page 249] Voici comment Murmann résume les principales conclusions de son étude historique sur les industries européennes des colorants pendant la période 1857-1914. Les entreprises de colorants synthétiques britanniques et françaises qui initialement dominaient l’industrie en raison de leurs positions sur les brevets, mais plus tard perdirent leurs positions de leadership sont des exemples importants. Il semble que ces entreprises n’ont pas réussi à développer des capacités supérieures dans la production, la commercialisation et la gestion précisément parce que les brevets les protégeaient de la concurrence. Les entreprises allemandes et suisses, par contre, ne pouvaient pas déposer de brevets sur leurs marchés d’origine et seules les entreprises qui ont développé des capacités supérieures ont survécu dans leur marché intérieur concurrentiel. Lorsque les brevets français et britanniques expirèrent, les principales entreprises allemandes et suisses sont entrées dans le marché britannique et français, capturant de grandes part de ventes au détriment des anciens acteurs.

Les auteurs analysent aussi l’Italie et l’Inde qui n’avaient pas jusque récemment de politiques sur les brevets. « Fait intéressant cependant, nous n’avons pas pu trouver un seul analyste indépendant affirmant que la quantité supplémentaire de brevets pharmaceutiques peut stimuler l’industrie indienne et sera assez grande pour compenser les autres coûts sociaux. Plus précisément, la conséquence positive de l’adoption des brevets dans des pays tels que l’Inde est, selon la plupart des analystes, la conséquence de la discrimination par les prix. L’argument est le suivant: un pouvoir de monopole permet la discrimination des prix – c’est é dire la vente du même bien à un prix élevé aux gens qui l’apprécient plus (généralement des personnes plus riches que la moyenne) et pour un prix modique à des personnes l’estimant peu (généralement les gens plus pauvre que la moyenne). En raison de l’absence de protection par brevet, il y a beaucoup de nouveaux médicaments qui ne sont pas commercialisés dans les pays pauvres par leur producteur initial, parce que celui-ci n’est pas protégé par des brevets fiables dans ce pays. [Page 253]

[Un autre] doute vient du constat suivant: s’il était vrai que l’imitation et le «piratage» de nouveaux médicaments est si facile, en l’absence de protection des brevets, des entreprises locales seraient déjà en production et la commercialisation de ces médicaments aurait lieu dans le pays en question. [Page 254]

La pharma aujourd’hui

Quelques faits supplémentaires: le top 30 des entreprises dépensent environ deux fois plus dans la promotion et la publicité que dans la R&D, et le top 30 sont là où les dépenses privées de R&D sont réalisées, dans l’industrie. Ensuite, nous constatons que pas plus de 1/3 – plus probablement 1/4 – d’approbation des nouveaux médicaments sont considérés par la FDA pour avoir un avantage thérapeutique par rapport aux traitements existants, ce qui implique que, sous des hypothèses les plus généreuses, seulement 25-30% du dépenses totales de R&D va vers de nouveaux médicaments. [Page 255]

Pour résumer et aller plus loin, voici les symptômes du malaise que nous devrions étudier plus avant.

– Il y a de l’innovation, mais pas autant qu’on pourrait le penser, compte tenu de ce que nous dépensons.

– L’innovation pharmaceutique semble avoir des coûts gigantesques et la commercialisation de nouveaux médicaments encore plus, ce qui rend le prix final pour les consommateurs très élevé et croissant.

– Certains consommateurs sont pénalisés plus que d’autres, même après l’extension mondiale de la protection des brevets. [Page 256]

D’où les médicaments viennent-ils? [Pages 257-260]

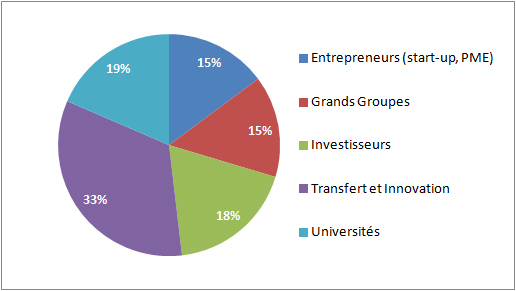

Les nouveaux médicaments utiles semblent venir dans un pourcentage croissant de petites entreprises, les start-up et des laboratoires universitaires. […] Ensuite, il y a le pas ce détail, qui n’est pas sans importance, que la plupart des laboratoires universitaires sont en fait financés par l’argent public, l’argent principalement fédéral qui coule à travers le NIH. L’industrie pharmaceutique est beaucoup moins essentielle pour la recherche médicale que leurs lobbyistes pourraient vous le faire croire. En 1995, […] environ 11,5 milliards de dollars provenait du gouvernement, avec 3,6 milliards de dollars de plus de la recherche universitaire non financée par le gouvernement fédéral. L’industrie avait dépensé environ 10 milliards de dollars. Cependant, l’industrie a un crédit d’impôt d’environ 20%, de sorte que le gouvernement a également pris en charge environ 2 milliards de dollars du coût de la recherche «de l’industrie». […] En 2006, le total était de 57 milliards de dollars alors que le budget des NIH la même année (la NIH est la plus grande, mais en aucun cas la seule source de financement public pour la recherche biomédicale) a atteint 28,5 milliards de dollars. […] Il est bon aussi de rappeler que le «cocktail» moderne qui est utilisé pour traiter le HIV n’a pas été inventé par une grande société pharmaceutique. Il a été inventé par un chercheur universitaire: David Ho.

Il est vrai que, sans une forte incitation que la perspective de succès d’un brevet induit, les chercheurs ne feraient pas un travail aussi dur qu’ils le font. C’est un fait, alors considérons la question une fois de plus. Nous observons que, bien que l’incitation à breveter et à commercialiser les découvertes a dû être augmentée par le Bayh-Dole Act autorisant la brevetabilité de ces résultats de recherche, il n’y a aucune preuve que, depuis 1980, année où la loi a été adoptée, les grandes découvertes scientifiques médicales ont afflué en masse des laboratoires des universités américaines.

Il reste donc une question ouverte: est-ce que la brevetabilité des innovations biomédicales fondamentales a créé une incitation à s’engager dans des projets et de recherche socialement plus importants? Quelles découvertes médicales et pharmaceutiques ont été vraiment fondamentales et d’où viennent-elles?

Voici les quinze avancées les plus importantes de la médecine: la pénicilline, les rayons x, la culture de tissus, l’éther (anesthésique), la chlorpromazine, l’hygiène publique, la théorie des germes, la médicine basée sur les preuves, les vaccins, la pilule, les ordinateurs, la thérapie de réhydratation orale, la structure de l’ADN, la technologie des anticorps monoclonaux, les risques pour la santé du tabagisme. Combien de noms dans cette liste ont été brevetés, ou étaient dus à certains brevets précédents, ou ont été obtenus au cours d’un projet de recherche motivé par le désir d’obtenir un brevet? Deux: la chlorpromazine et la pilule. […] Maintenant, considérons la liste des produits pharmaceutiques actuels qui se vendent le plus dans le monde, et il y a en 46. Les brevets n’avaient à peu près rien à voir avec le

développement de 20 parmi les 46 médicaments les plus vendus. […] Notez cependant que dans ces 26, 4 ont été découverts complètement par hasard et 2 ont été découverts dans des laboratoires universitaires avant que la loi Bayh-Dole ait même été conçu. En outre, quelques-uns ont été simultanément découverts par plus d’une entreprise menant à des batailles juridiques longues et coûteuses, mais les détails ne sont pas pertinents pour notre propos. Plus de la moitié des médicaments les plus vendus dans le monde entier ne doivent pas leur existence aux brevets pharmaceutiques.

Recherche de rente et redondance. [Pages 260-263]

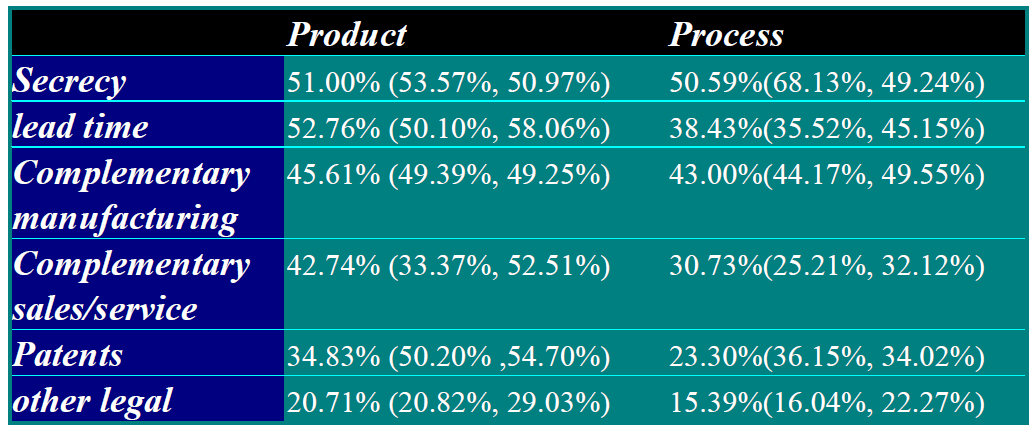

La prochaine question est donc, si ce n’est pas dans les nouvelles découvertes médicales fondamentales, où va tout l’argent de la R&D pharmaceutique? […] 54% des demandes de médicaments approuvées par la FDA impliquent des médicaments qui contenaient des substances actives déjà sur le marché. […] 35% étaient des produits contenant de nouveaux principes actifs, mais seulement une partie de ces médicaments ont été jugés avoir des améliorations cliniques suffisantes par rapport aux traitements existants pour obtenir le statut de priorité. En fait, seulement 238 des 1035 médicaments approuvés par la FDA contiennent de nouveaux ingrédients actifs et ont eu des évaluations prioritaires sur la base de leurs performances cliniques. En d’autres termes, environ 77% de ce que la FDA approuve est «redondant» du point de vue strictement médical. […] Triste mais vrai, ironiquement, les me-too ou copycat sont de loin le seul outil disponible capable d’induire une sorte de concurrence dans un marché par ailleurs monopolisé. ..] L’aspect ironique des me-too, de toute évidence, c’est qu’ils sont très coûteux en raison de la protection des brevets, et ce coût, nous le prenons en charge, nous-mêmes, sans raison valable. […] Dans la mesure où les nouveaux médicaments sont des remplacements pour les médicaments qui existent déjà, ils ont une valeur économique faible voire nulle dans un monde sans brevets – mais le coût de l’ordre de 800 millions de dollars pour les mettre sur le marché, parce que l’existence de brevets oblige les producteurs à « inventer quelque chose » de sorte que l’USPTO puisse prétendre être suffisamment qu’il est différent du médicament original breveté.

Des bibliothèques ont été remplies d’ouvrages sur le lien évident entre le marketing et l’absence de concurrence. L’industrie pharmaceutique ne fait pas exception à cette règle, et la preuve que le professeur Sager, et bien d’autres, indique a une explication simple et claire: en raison de la généralisation et de l’extension sans fin et des brevets, les grandes sociétés pharmaceutiques ont pris l’habitude de fonctionner comme des monopoles. Les monopoles innovent aussi peu que possible et seulement quand ils sont forcés à, le faire ; en général, ils préfèrent passer du temps à chercher des rentes via la protection politique, tout en essayant de vendre à un prix élevé leurs vieux produits reconditionnés aux consommateurs impuissants, via des doses massives de publicité.

Les auteurs terminent avec une analyse économique des coûts sociaux et des avantages des brevets et de l’absence de brevets, et proposent des solutions dans le dernier chapitre.

Conclusions: Le mauvais, le bon et le truand

Edith Penrose, a conclu que «Si nous n’avions pas un système de brevet, il serait irresponsable, sur la base de notre connaissance actuelle de ses conséquences économiques, de recommander sa création. Mais puisque nous avons un système de brevet depuis longtemps, il serait irresponsable, sur la base de nos connaissances actuelles, de recommander son abolition

Mais les auteurs affirment: « Sur la base des connaissances actuelles » abolir progressivement mais efficacement la protection de la propriété intellectuelle est la seule chose socialement responsable à faire. […] Une vision réaliste du monopole intellectuel, c’est qu’il s’agit d’une maladie plutôt que d’un traitement. Il ne résulte pas d’un effort pour accroître l’innovation, mais d’une combinaison délétère d’institutions médiévales – les guildes, les licences royales, les restrictions commerciales, la censure religieuse et politique – et d’un comportement de recherche de rente de monopoles qui cherchent à augmenter leur richesse au détriment de la prospérité publique. [Pages 277-78]

Une myriade d’autres institutions juridiques et informelles, de pratiques commerciales et de compétences professionnelles ont grandi autour d’elle et en symbiose avec elle. Par conséquent, une élimination brutale des lois de propriété intellectuelle peut provoquer des dommages collatéraux d’une ampleur intolérable. Prenons par exemple le cas des produits pharmaceutiques. Les médicaments sont non seulement brevetés, ils sont également réglementés par le gouvernement d’une myriade de façons. Dans le système actuel, pour obtenir l’approbation de la FDA aux États-Unis, il faut des essais cliniques coûteux – et les résultats de ces essais doivent être librement accessibles aux concurrents. Certes, abolir les brevets et demander simultanément aux entreprises qui effectuent des essais cliniques coûteux de mettre leurs résultats gratuitement à la disposition des concurrents, ne peut pas être une bonne réforme. Les brevets ne peuvent être sensiblement éliminés qu’en changeant simultanément également le processus par lesquels les résultats des essais cliniques sont obtenus, d’abord, et, ensuite, mis à la disposition du public et des concurrents en particulier. [Page 278]

Les auteurs se penchent sur de nombreuses solutions intermédiaires y compris la déréglementation, les contrats privés, les subventions, les normes sociales, mais ils sont clairement convaincus (et convaincants) que l’évolution est nécessaire, même si ils sont pessimistes.

Où, aujourd’hui, est l’innovateur de logiciel qui peut trouver refuge contre les avocats de Microsoft? Où, demain, seront les compagnies pharmaceutiques qui mettront au défi les brevets des «big pharma» et produiront des médicaments et des vaccins pour les millions de victimes en Afrique et ailleurs? Où, aujourd’hui, sont les éditeurs courageux, déterminés à l’idée que la connaissance accumulée devrait être largement disponible, en défendant l’initiative de Google Book Search? Nulle part, autant que nous pouvons dire, et c’est un mauvais présage pour les temps à venir. La guerre juridique et politique entre les innovateurs et les monopoles est une vraie guerre, et les innovateurs ne peuvent pas gagner car les forces qui veulent «maintenir le cap» et «ne rien faire» sont puissants, et se développent. [Page 299]

Certes, la menace fondamentale à la prospérité et la liberté peut être rdéfaite par une réforme sensible. Mais la propriété intellectuelle est un cancer. L’objectif doit être non seulement de rendre le cancer plus bénin, mais finalement de s’en débarrasser complètement. Ainsi, alors que nous sommes sceptiques quant à l’idée d’éliminer immédiatement et en permanence les monopoles intellectuels – l’objectif à long terme ne devrait pas être inférieur à une élimination complète. Une réduction progressive de la durée des mandats des brevets et droits d’auteur serait le bon endroit pour commencer. En réduisant progressivement les termes, il devient possible de faire les ajustements nécessaires – par exemple la réglementation FDA, les techniques et pratiques d’édition, le développement logiciel et les méthodes de distribution – alors que dans le même temps il faute prendre un engagement à l’élimination finale. [Page 300]