J’ai beaucoup aimé Un paléoanthropologue dans l’entreprise, le dernier livre de Pascal Picq, un paléoanthropologue qui explore le monde de l’innovation. Il applique ses connaissances de l’évolution pour comparer deux types d’innovations: en simplifiant, l’Europe continentale, plutôt lamarckienne et le monde anglo-saxon et surtout les Etats Unis, de type darwinien.

Je mets en garde le lecteur français en citant Picq dans sa conclusion (page 236): « l’entreprise darwinienne n’a rien à voir avec tous les clichés aussi stupides qu’erronés sur l’évolution. C’est une entreprise qui s’adapte aux changements en mobilisant les mécanismes de l’innovation, qui s’articulent sur le couple variation/sélection »

Dès son introduction, nous plongeons dans le vif du sujet: « Les responsables publics qui oeuvrent à décloisonner notre société française verticale verront, dans l’opposition de Lamarck et de Darwin, l’inefficacité des organisations compétentes face au bricolage fructueux des réseaux qui ouvrent de nouvelles sources d’innovation et de développement. » et d’ajouter: « La diversité est un pré-requis à l’innovation. » (page 12)

Picq explique (page 44): « La sélection naturelle fonctionne en deux temps, la production de variations – c’est la variabilité – et, second temps, la sélection. C’est l’algorithme darwinien. » Il n’y a ni hasard, ni nécessité. A chaque étape de l’évolution, apparaissent des innovations dont les variations aléatoires sont contraintes par l’histoire. C’est ce que signifie le jeu des possibles.

Il a bien conscience que l’utilisation de la biologie pour faire des analogies avec l’économie est dangereuse (page 51): « les concepts d’entreprises et d’espèces ne se définissent pas facilement ». Et l’analogie de l’évolution a donc sans doute ses limites. « Mais il y a un message important : la variabilité » (page 52) « Si l’environnement est favorable, il n’y a pas de sélection. S’il y a compétition pour les ressources, alors elle se manifeste en jouant sur les variations. L’adaptation résulte de ce mécanisme ». Il n’y a pas d’adaptation parfaite, mais (page 55) « l’isolationnisme est l’avant-dernière étape avant l’extinction. » Je ne peux pas m’empêcher de repenser au travail de Saxenian qui a montré que la culture plus fermée de la région de Boston explique en partie le retard pris sur la Silicon Valley et la disparition de Digital Equipement (DEC).

« Il n’existe pas d’adaptation parfaite et même si l’on crée le meilleur des produits, le succès ou l’échec dépendent de nombreux autres facteurs contextuels et contingents. Les voies de l’adaptation ne sont pas impénétrables, mais prennent des cheminements et, parfois, des détours difficiles à prévoir : bricolages, innovations de rupture, et aussi le retour de produits que l’on croyait dépassés et qui trouvent de nouvelles niches. Il y aurait bien une solution, celle d’un modèle planifié des besoins et des usages. Seulement entre Thomas Edison et Steve Jobs, aucune innovation majeure n’est sortie des systèmes économiques dirigistes. D’autre part, s’adapte-t-on à un marché déjà existant ou crée-t-on de nouveaux marchés? Pour des raisons structurelles et historiques – donc culturelles – les entreprises européennes excellent sur des marchés déjà structurés mais arrivent difficilement à inventer de nouveaux marchés comme les entreprises américaines. » (page 84). Un peu plus tôt, il écrit: « L’idée dominante d’une évolution des techniques qui serait linéaire et accumulatrice occulte ce champ d’innovations trop négligé : l’histoire. » (page 63)

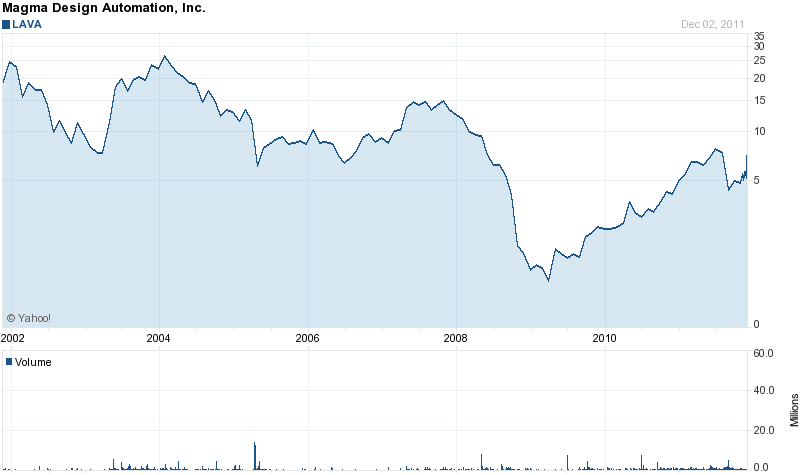

« Si un nouveau marché s’ouvre, tout le monde a sa chance. L’absence de pression de compétition et de sélection admet toutes les possibilités, ce qui donne l’impression fallacieuse que l’on est formidable. Mais lorsque le marché se sature ou se rétrécit, c’est là qu’intervient la sélection. Il en a été ainsi avec la téléphonie mobile au milieu des années 1990. Une entreprise comme Nokia, éloignée du domaine de l’électronique, a pu trouver sa place ; aujourd’hui, dans un marché très concurrentiel, ce serait tout simplement impossible. » (page 87)

Je laisse le lecteur découvrir les concepts de préadaptation, transaptation, exaptation. Il décrit aussi les stratégie K et stratégie r. J’extrais d’un autre article de wikipedia sur la comparaison K et r la différence entre les deux:

« – La stratégie r est basée sur la production d’un grand nombre de jeunes, le plus tôt possible, avec une mortalité très élevée. C’est une adaptation aux milieux instables et imprévisibles. C’est le cas des micro-organismes qui sont soumis à ce genre de conditions à cause de leur taille.

– la stratégie K est basée sur une durée de vie très longue, et une reproduction rare et tardive. »

Nous voila dans le coeur du sujet:

– L’innovation lamarckienne (page 158) est active. Elle répond à une sollicitation de l’environnement et tend au perfectionnement. « La fonction créée l’organe. » … « Les inventions sont les filles de la nécessité. » Elle consiste à améliorer des produits dans des filières bien établies : automobile, aéronautique, train, spatial, téléphonie, eau, BTP ; pétrochimie…

– L’innovation darwinienne (page 160), produit d’abord de la diversité sans augurer des avantages ou désavantages de ce qui émerge, puis dans un second temps il y a action de la sélection. Dans une tel cadre, il faut savoir perdre du temps, installer les conditions de la production d’idées. On y permet la sérendipité.

Ce sont les 20% de temps libre chez Google. Ainsi (page 98), il explique les dangers de la rationalisation des dépenses (cf mon post sur le gaspillage). Puis (page 103) « Steve Jobs s’occupe de Next, sans grand succès, dans une culture de l’essai erreur, cela lui permet de proposer et de tester des idées nouvelles ce qui le conduit à revenir chez Apple – parcours inconcevable en Europe. »

Et voici sa synthèse (page 139):

| Culture Lamarckienne |

Culture Darwinienne |

| Europe continentale |

Etats Unis |

| Hiérarchie des Ecoles |

Diversité des excellences |

| « J’ai fait Polytechnique » |

« J’ai créé une entreprise » |

| Uniformité des élites |

Diversité des élites |

| Grandes entreprises |

« Small Business Act » |

| Culture d’ingénieur |

Culture de chercheur |

| Agrégés |

Docteurs (PhD) |

| Culture de la conformité |

Culture essai/erreur |

| Innovation dirigée |

Algorithme darwinien |

| Sélection sur le QI |

Sélection sur la créativité |

| R&D d’application |

R&D d’émergence |

| Colbertisme |

Liberté des territoires |

| Carrière |

Entrepreneuriat |

| CAC40 |

Top25 |

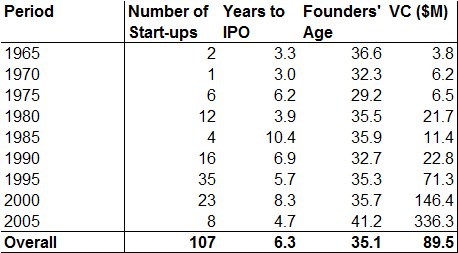

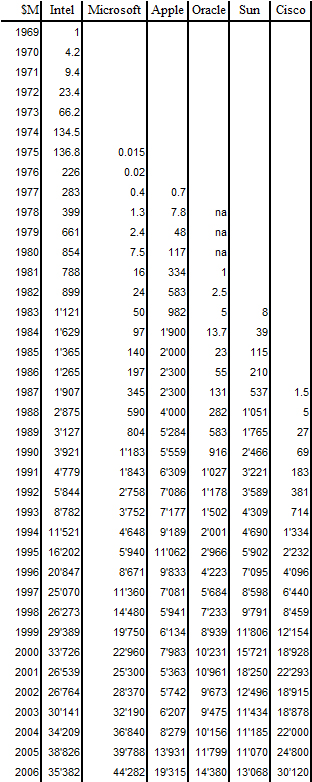

J’aurais pu ajouter sa distinction (page 222) entre Chef d’entreprise et Entrepreneur. Une autre anecdote intéressante : « Si l’on regarde le CAC 40 français, presque toutes existent depuis un demi-siècle. Seule Bertlesmann a moins de 40 ans dans le TOP25 européen alors qu’il y en a 1/3 aux USA. » J’avais mentionné cet aspect dans Start-Up en citant les travaux de Junfu Zhang. « Zhang montre très bien cette dynamique étonnante en comparant la liste des quarante plus grandes sociétés high-tech de la Silicon Valley en 1982 et en 2002 telle que fournie par la société Dun & Bradstreet. Vingt des sociétés de la liste de 1982 n’existaient plus en 2002. Vingt et une des sociétés de la liste de 2002 n’avaient pas encore été créées en 1982. » La voici dans son intégralité:

Les quarante plus grandes entreprises de la Silicon Valley

| 1982 |

2002 |

| 1. Hewlett-Packard |

1. Hewlett-Packard |

| 2. National Semiconductor |

2. Intel |

| 3. Intel |

3. Cisco b |

| 4. Memorex |

4. Sun b |

| 5. Varian |

5. Solectron |

| 6. Environtech a |

6. Oracle |

| 7. Ampex |

7. Agilent b |

| 8. Raychem a |

8. Applied Materials |

| 9. Amdahl a |

9. Apple |

| 10. Tymshare a |

10. Seagate Technology |

| 11. AMD |

11. AMD |

| 12. Rolm a |

12. Sanmina-SCI |

| 13. Four-Phase Systems a |

13. JDS Uniphase |

| 14. Cooper Lab a |

14. 3Com |

| 15. Intersil |

15. LSI Logic |

| 16. SRI International |

16. Maxtor b |

| 17. Spectra-Physics |

17. National Semiconductor |

| 18. American Microsystems a |

18. KLA Tencor |

| 19. Watkins-Johnson a |

19. Atmel b |

| 20. Qume a |

20. SGI |

| 21. Measurex a |

21. Bell Microproducts b |

| 22. Tandem a |

22. Siebel b |

| 23. Plantronic a |

23. Xilinx b |

| 24. Monolithic |

24. Maxim Integrated b |

| 25. URS |

25. Palm b |

| 26. Tab Products |

26. Lam Research |

| 27. Siliconix |

27. Quantum |

| 28. Dysan a |

28. Altera b |

| 29. Racal-Vadic a |

29. Electronic Arts b |

| 30. Triad Systems a |

30. Cypress Semiconductor b |

| 31. Xidex a |

31. Cadence Design b |

| 32. Avantek a |

32. Adobe Systems b |

| 33. Siltec a |

33. Intuit b |

| 34. Quadrex a |

34. Veritas Software b |

| 35. Coherent |

35. Novellus Systems b |

| 36. Verbatim |

36. Yahoo b |

| 37. Anderson-Jacobson a |

37. Network Appliance b |

| 38. Stanford Applied Engineering |

38. Integrated Device |

| 39. Acurex a |

39. Linear Technology |

| 40. Finnigan |

40. Symantec b |

NOTES: Ce tableau est une compilation établie à partir des données de Dun & Bradstreet (D&B) Business Rankings data. Les entreprises sont classées selon leur chiffre d’affaires.

a – N’existait plus en 2002.

b – N’existait pas en 1982.

En conclusion, l’Europe se distingue par une culture entrepreneuriale très lamarckienne, favorisant et soutenant les grandes filières, avec une organisation par secteurs juxtaposés pour les entreprises, les écoles, les syndicats, les administrations, les banques, etc. Elle excelle dans l’innovation active de type ingénieur, dans des domaines très techniques avec une vraie réussite sur des marchés structurés. Evidemment, (page 164) « il y a là une vraie difficulté, qui est le passage de l’innovation à la phase entrepreneuriale. » Il faut (page 168) « prendre des risques, susciter une culture de l’essai/erreur », ne pas pénaliser l’échec. « Il y a une nécessité impérieuse de développer la culture entrepreneuriale à tous les niveaux de nos sociétés : école, lycées et universités, bien sûr, mais aussi dans les entreprises et la société en général. »

Il ne s’agit pas d’être lamarckien ou darwinien. « Et de rappeler que R&D c’est recherche et développement, R pour Darwin et D pour Lamarck, les deux temps de l’algorithme darwinien. » Tout le talent est dans l’équilibre entre les deux temps. (page 170)

C’est peut-être ici que j’ai senti un certain désaccord avec Picq. Darwin et Lamarck s’appliquent tous les deux au D et c’est peut-être notre échec en Europe. Nous avons oublié que Darwin doit aussi agir dans la phase de développement.

Picq développe sa conception du bricolage (page 174): « Nous avons trop longtemps cru que la complexité des organismes dépendait du nombre de gènes. » « En fait, les structures se simplifient par intégration successive au cours de l’évolution (optimisation) mais permettent une diversité de fonctions (plasticité). » (page 175) « Les animaux et les enfants ne sont pas des machines cartésiennes, nous apprenons à marcher, à manger, surtout chez les espèces de type K. » (page 179) « De plus la machine Hydra jamais battue par les meilleurs champions [d’échec] a été battue en 2005 par des joueurs de très bon niveau – mais pas des grands maîtres – ayant utilisé des ordinateurs standards et connectés à des sites et d’autres joueurs . C’est du bricolage ! » … « Une association d’entités intelligentes, mais plus simples et nourries d’informations externes se montre plus efficace que la plus belle et la plus sophistiquée des machines avec ses programmes, ses routines, ses logiciels et ses banques de données internes. »

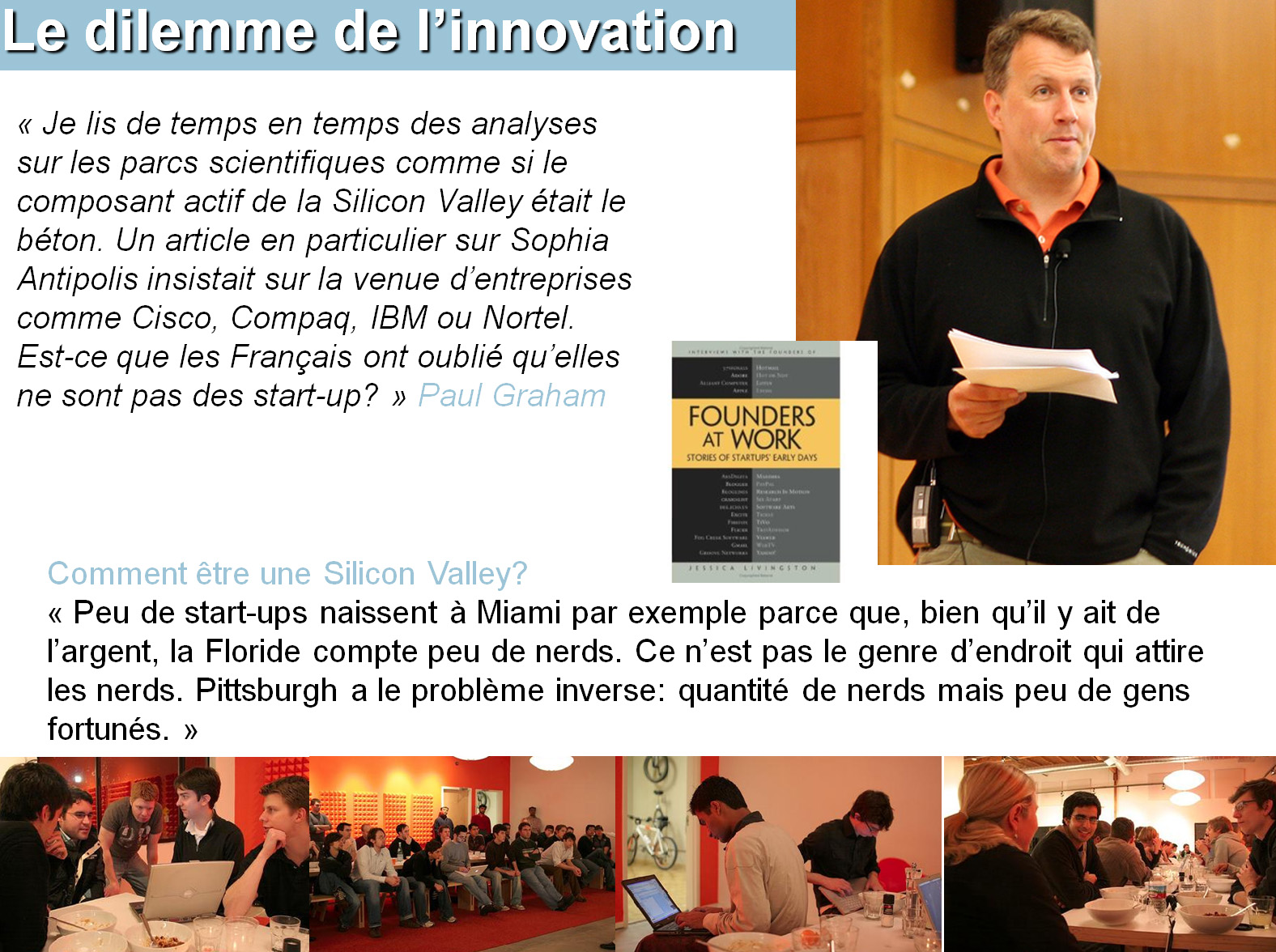

J’aurai pu reprendre ici sa mise en garde sur la mauvaise compréhension de la théorie darwinienne que j’ai mise au début. Il ajoute: « Il y a une conception caricaturale de la guerre de tous contre tous [en écologie comme en innovation] » (page 185). « Il faut penser compétition non pas pour éliminer mais dans une stratégie de coopétition. » … « Cela exige une culture ouverte, avec des collaborations intriquées ». … « La Silicon Valley reste le modèle le plus paradigmatique » alors que Sophia Antipolis reste une juxtaposition d’entreprises. « Les territoires et plus généralement les populations périphériques fixent les innovations plus facilement et partant évoluent plus rapidement. » Puis encore (page 236) « Etre darwinien, ce n’est pas éliminer les autres, mais écarter des pratiques et des modèles aux effets délétères pour l’économie et l’ensemble de la société. La théorie darwinienne n’a jamais été la loi du plus fort, ni de l’individualisme égoïste, ni de la guerre de tous contre tous. La vie ce n’est pas un monde à la Rousseau, mais nous vivons encore moins dans un monde à la Hobbes. »

Une dernière anecdote: « Au début des années 1980, IBM a hésité à se lancer sur le marché du micro-ordinateur. Big Blue a suivi une stratégie K avec une grande expertise sur les gros systèmes informatiques. Puis le management a décidé d’ « isoler » un petit groupe d’ingénieurs très créatifs et non contraints par les procédures habituelles. De là est né l’IBM-PC, un parfait exemple d’innovation rapide par dérive génétique dans une population de faible effectif et placée en périphérie. » Nous sommes en plein dans la théorie du dilemme de l’innovateur de Clayton Christensen.

Je vous laisse lire sa conclusion sur la raison pour laquelle l’homme est allé en Australie. Et je n’ai pas pris le temps de parler de sa description des gazelles, antilopes, buffles et autres éléphants, ni de sa défense d’un Small Business Act à la française (ou l’Européenne). On pourra peut-être reprocher à Picq des imprécisions, des inexactitudes, une vulgarisation un peu rapide, mais on aurait tort de s’arrêter à cela, car il s’agit là d’un livre extrêmement stimulant pour ne pas dire passionnant.