J’étais ce matin à une grand-messe de l’écosystème français d’innovation et après une présentation sur le sujet de l’entrepreneuriat, je me suis permis de poser une question sur l’importance donnée aux entrepreneurs en résidence, aux entrepreneurs en série, mais aussi à l’idée de mettre ensemble chercheurs et étudiants en science et technologies d’une part et étudiants en école de commerce de l’autre, ces derniers ayant une sensibilité au et peut-être une plus expérience du business. J’ajoutai que de mon point de vue, dans l’entrepreneuriat, au niveau international, ces concepts n’ont eu qu’un faible impact pour ne pas dire aucun sur la création de valeur…

J’ai senti une incompréhension quant à ma question, ce qui n’est en soi pas étonnant puisque ces idées ont justement été choisies pour développer ou encourager l’entrepreneuriat. Ce n’était pas qu’une sensation puisque trois personnes m’indiquèrent ne pas vraiment comprendre ma question (même si quelques personnes dans l’audience semblèrent acquiescer et d’autres vinrent me voir plus tard pour me remercier d’avoir posé la question).

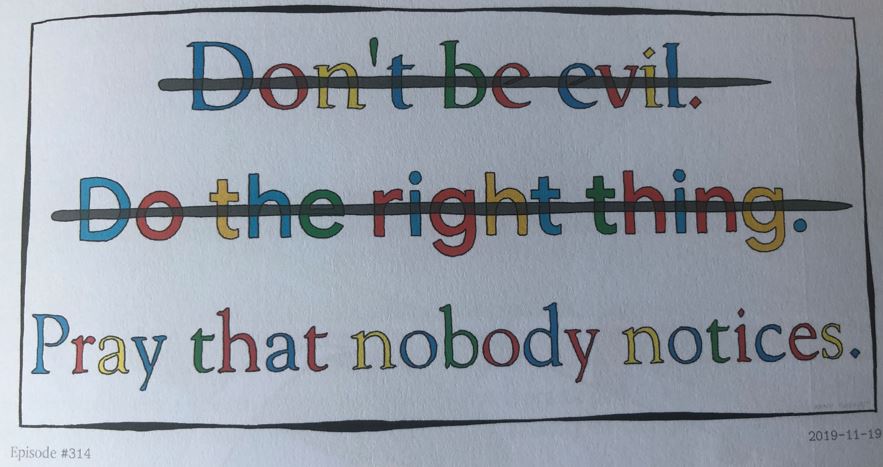

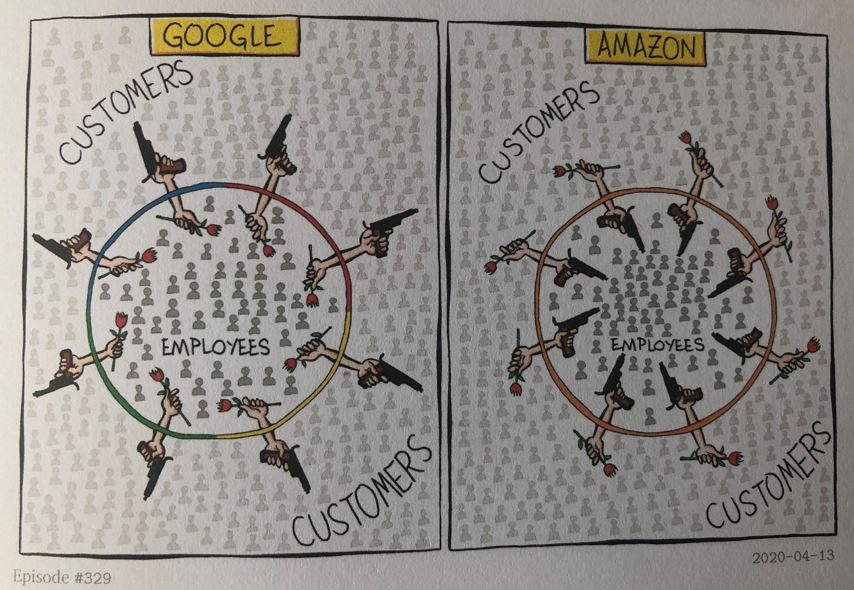

Je vais donc essayer de développer mon point de vue et de clarifier la raison de la question. J’ai la conviction développée et je crois confirmée depuis des années que l’innovation est faite par des talents assez bruts. Je ne vais que rappeler une de mes citations préférées : Il y a quelques années, un grand cabinet de conseil a publié un rapport recommandant à toutes les entreprises de nommer un directeur de l’innovation. Pourquoi ? Prétendument pour établir une « uniformité de commandement » sur tous les programmes d’innovation. Nous ne savons pas ce que cela signifie, mais nous sommes pratiquement sûrs que les termes « uniformité de commandement » et « innovation » n’appartiennent pas à la même phrase (à part celle que vous lisez actuellement). […] L’innovation résiste obstinément aux tactiques de gestion traditionnelles de style MBA. Contrairement à la plupart des autres choses dans les affaires, elle ne peut pas être détenue, mandatée, ou prévue. On ne doit pas dire quoi faire aux gens innovants, ils doivent être autorisés à le faire. Si vous êtes intriguée, vous retrouverez le contexte ici.

L’idée que les gens sans expérience ont besoin d’être aidés et accompagnés (je ne dis pas encouragés ou stimulés) me pose question depuis que j’ai découvert le monde des startup. Bien sûr, il est difficile d’entrer dans un monde que l’on ne connait pas. Il faut le côtoyer, s’y confronter. Mais pourquoi alors vouloir « gérer » ces (futurs) talents bruts en leur proposant des entrepreneurs en résidence, des serials entrepreneurs ou même des étudiants d’école de commerce ?

La réalité est qu’il faut des modèles pour ces talents bruts. Tom Perkins l’exprimait ainsi : La différence est question de psychologie : tout le monde dans la Silicon Valley connaît quelqu’un qui réussit très bien dans des petites entreprises de haute technologie, les start-ups ; alors ils se disent « Je suis plus intelligent que Joe. S’il a pu gagner des millions, je peux gagner un milliard. C’est ce qu’ils font et ils pensent qu’ils réussiront et en pensant qu’ils peuvent réussir, ils ont de bonnes chances de réussir. Cette psychologie n’existe pas tellement ailleurs.

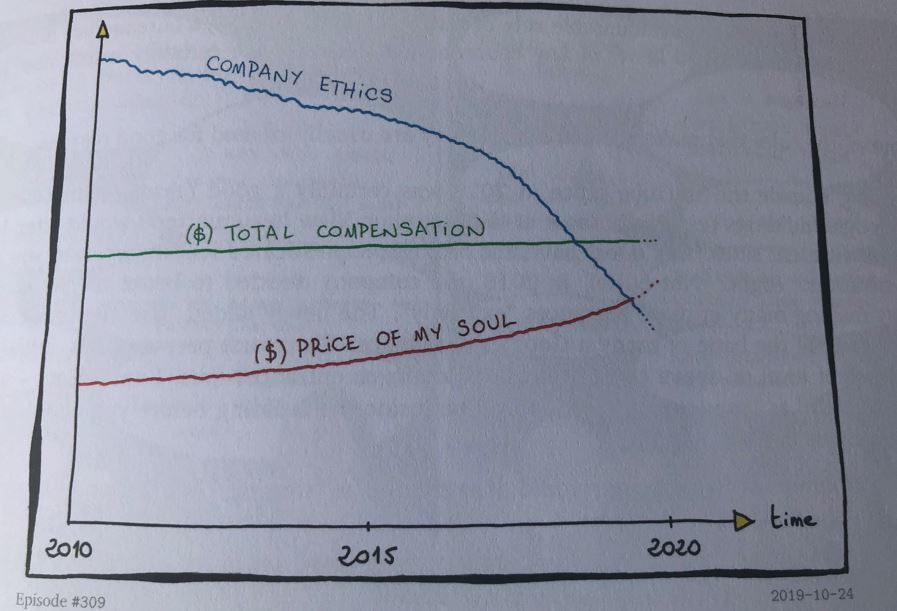

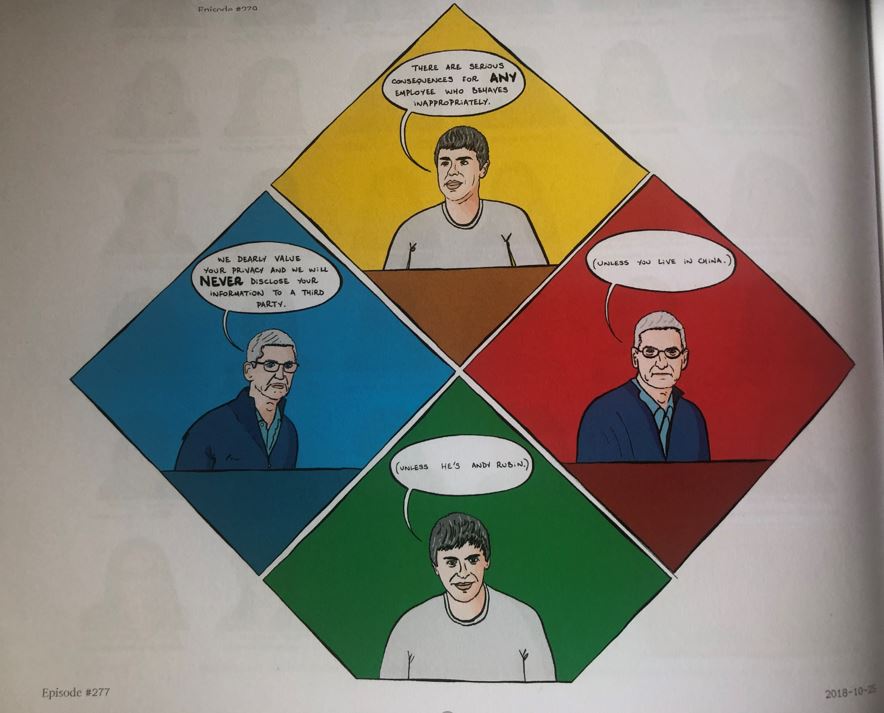

Les serial entrepreneurs, j’ai déjà analysé leur performance dans des papiers que la lectrice intéressée pourra trouver ici ou là. En résumant, leur performances se dégradent statistiquement au fil du temps ! Les entrepreneurs en résidence, je les mentionne dans un article que j’avais traduit ici. Enfin le mythe de l’association entre étudiants techniques et commerciaux a la peau tout aussi dure que l’idée qu’il faut associer profils techniques et business chez les fondateurs de startup. Je me souviens de manière anecdotique d’un séminaire au MIT en 2004 où la même idée alors assez répandue dans la région du Boston d’associer un MBA d’Harvard et un PhD du MIT avait été battue en brèche comme illusoire. Quelles grandes startups réunissent de tels profils ? Je vous laisse y réfléchir. Les fondateurs sont avant tout des gens qui se comprennent, peuvent travailler ensemble. Plus tard, ils iront chercher les compétences qui leur manquent.

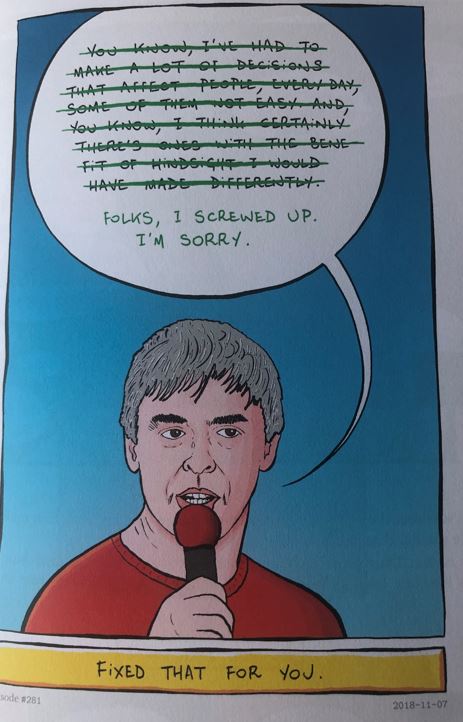

Voici une très belle citation pour enfoncer le clou : Les outils de mesure de la performance sont parfaits pour améliorer les performances opérationnelles. Il n’y a rien de mal avec cette aspiration ou avec les outils eux-mêmes; toutes les entreprises peuvent perpétuellement avoir besoin de s’améliorer, et utiliser les meilleures pratiques est incontestablement efficace. Mais en plus de connecter les mesures avec les améliorations réelles, le peloton de cadres diplômés des écoles de commerce en est venu à croire que les outils étaient la réponse à tout, y compris la façon dont une entreprise doit élaborer une stratégie pour quelque chose de nouveau. Bien que la recette du succès ne se trouve pas dans les livres et que tout un chacun n’est pas entrepreneur simplement parce qu’il a lu un livre sur l’entrepreneuriat, la notion dominante est que la stratégie pour quelque chose de nouveau est presque équivalente à diminuer les coûts de quelques pour cent chaque année, à améliorer progressivement les tactiques de vente et analyser un ratio de performance clé ici et ajouter un autre membre de l’équipe, et généralement être opportuniste. C’est issu du très bon L’illusion de l’innovation. Plus drôle encore : Les recruteurs n’ont jamais cherché à trouver des entrepreneurs comme Elon Musk ou Mark Zuckerberg pour occuper des postes clés dans des multinationales. Ils voulaient des cadres ayant des spécialités en optimisation, en gestion, en logistique, en marché de capitaux et en autres fonctions opérationnelles clés d’une entreprise. […] Et ces partenaires étaient des planificateurs, pas des entrepreneurs. Et que dire de cela: Les business schools peuvent-elles enseigner l’entrepreneuriat?

Bon je vais m’arrêter avec ce « billet d’humeur » mais je vais tout de même citer l’écrivain qui m’aide à poursuivre les choses malgré tout (n’oublions pas la belle citation de Churchill, le succès c’est aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme). Je ne parle pas de Churchill mais de Stefansson. Il comprend brusquement quelque chose, comme si quelqu’un avait tout à coup levé le voile d’illusions qui couvre le monde – lequel lui apparaît maintenant tel qu’il est en réalité. Il comprend que la conception qu’il a du réel se trouve là, sous ses yeux, imprimée dans les mots et les images de ce quotidien qu’il a survolé tous les matins pendant des années, ingurgitant à son insu la vision développée dans ces pages. Une conception du monde qui est un assemblage d’opinions rances, d’idées croupies, de toutes ces choses qui ont pris le dessus et que nous baptisons pensée dominante, ce que nous nommons réalités tangibles. […] Du reste, quelle est notre nature profonde, quel est le point de vue adéquat, cette nature profonde est-elle une illusion, peut-être ne sommes nous rien de plus qu’un récipient rempli à ras bord de pensées dominantes, des points de vue consensuels, peut-être n’entrevoyons nous presque jamais ce qu’est une pensée libre au fil de notre vie, sauf à travers quelques fulgurances bien vite étouffées, aussitôt éteintes par les idées croupies et rances que distillent les informations, la publicité, les films, les chansons à succès ; chansons de variété et de vérité ? [D’ailleurs les poissons n’ont pas de pieds, p.274-76]